足の壊死?原因と予防、そして深刻な影響とは!知っておきたい、足の壊死の真実とは!?

蜂窩織炎から足壊疽まで、皮膚と血管の病気を解説。原因、症状、治療法を網羅し、糖尿病患者が注意すべき点や予防策も紹介。最新のCLTI概念やWIfI分類、血行再建の重要性も解説し、足の健康を守るための情報が満載。

💡 蜂窩織炎は、皮膚の深部から皮下脂肪にかけて細菌感染した状態です。

💡 足の壊死は、血流が悪化し細胞が死んでしまった状態です。

💡 足潰瘍・壊疽は、深刻な状態へと発展する可能性のある傷です。

それでは、第一章として、『蜂窩織炎とその治療』についてお話します。

蜂窩織炎とその治療

蜂窩織炎ってどんな病気?主な原因と治療法は?

皮膚の細菌感染症。抗生剤治療が一般的。

蜂窩織炎は、皮膚の表面だけでなく、深部まで感染が広がる可能性もあるため、早期の治療が大切になります。

✅ 蜂窩織炎は皮膚の深部から皮下脂肪にかけて細菌が感染した状態であり、擦り傷や虫刺されなどによる皮膚のバリア機能の破損が原因となります。

✅ 蜂窩織炎の症状は、皮膚の赤み、腫れ、痛み、発熱、寒気などがあり、原因菌は溶連菌と黄色ブドウ球菌が一般的です。

✅ 蜂窩織炎の治療は抗生剤による薬物療法が一般的で、軽症の場合は経口薬で対応可能ですが、重症の場合は入院治療が必要となる場合があります。

さらに読む ⇒医師・病院と患者をつなぐ医療検索サイト出典/画像元: https://medicalnote.jp/contents/160729-003-KA蜂窩織炎は、早期に適切な治療を行えば治癒する可能性が高い病気です。

しかし、放置すると重症化する可能性もあるため、注意が必要です。

蜂窩織炎は、皮膚深部から皮下脂肪にかけて細菌が感染した状態です。

原因は擦り傷や虫さされなどの傷、アトピーや湿疹、とびひや水虫などで皮膚のバリア機能が破られることです。

原因菌は溶連菌と黄色ブドウ球菌が一般的です。

症状としては、皮膚の赤み、腫れ、熱感、痛み、発熱、悪寒、関節痛、倦怠感などがあります。

治療は、抗生剤(抗菌薬)による薬物療法が一般的です。

軽症の場合は経口薬で対応可能ですが、重症の場合は入院治療が必要になることがあります。

入院治療では、静脈注射で抗菌薬を投与します。

治療期間は、症状の程度や原因菌の種類などによって異なりますが、多くの場合は5~14日程度です。

いや、蜂窩織炎って、ほんまに怖いよな。放置したら、命に関わることもあるで。

足の壊死とその原因・予防

足の壊死、何が怖い?糖尿病リスクと予防策は?

血流悪化で足が死ぬ!糖尿病管理と足ケアが重要。

足の壊死は、様々な原因が考えられますが、特に糖尿病など、血行不良を起こしやすい病気を持っている方は注意が必要です。

公開日:2021/02/19

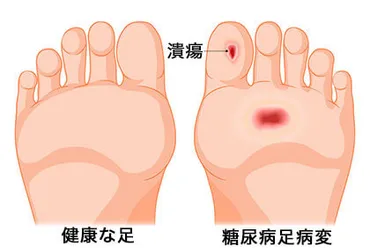

✅ 糖尿病足病変は、糖尿病の合併症である神経障害や動脈硬化が引き金となり、足に潰瘍(かいよう)や壊疽(えそ)が発生する状態です。

✅ 主な症状は、壊疽や潰瘍ですが、早期には指先のしびれ、足裏の違和感、足の変色や発赤などの症状が出ることもあります。

✅ 予防には、足に怪我を負わない、足を火傷しない、足の異変を見つけたらすぐに診察を受けることが大切です。

さらに読む ⇒糖尿病お助け隊出典/画像元: https://gluco-help.com/media/diabetes-foot-care12/足の壊死は、適切な治療を行えば治癒する可能性はありますが、重症化すると切断が必要となる場合もあるため、早期の発見と治療が重要です。

足の壊死は、細胞が死んでしまった状態であり、血流が悪化することで起こる可能性があります。

特に糖尿病などの持病を持つ人は注意が必要です。

足の壊死は、見た目にも影響し、重症化すると切断が必要となる場合もあります。

壊死の原因は、血行障害、感染症、外傷など様々ですが、糖尿病患者では、血管の障害や免疫力の低下によって起こりやすいと言われています。

足の壊死を予防するためには、糖尿病などの持病の管理、足の健康チェック、適切な靴の選択などが重要になります。

足の壊死は、文明病とも呼ばれ、現代社会における生活習慣病の深刻さを示しています。

次のページを読む ⇒

足壊疽は切断の危機!血行再建で回避へ。CLTIの診断とGVG治療で、患者の状態に合わせた最善の医療を提供。