『怪談牡丹灯籠』って、どんな話?幽霊の恋と人間の業とは!?

江戸怪談の傑作『怪談牡丹灯籠』。幽霊となった女性が愛を求め、人間の業が絡み合う悲劇を描く。新三郎とお露の切ない恋、欲望に翻弄される人々の姿は、恐怖と同時に深い人間ドラマを生む。歌舞伎、映画など様々な形で愛される不朽の名作。今もなお、観る者の心を揺さぶる、その奥深い物語に触れてください。

💡 「怪談牡丹灯籠」は、江戸時代後期に生まれた歌舞伎作品です。

💡 幽霊の恋と、人間の欲望、そして悲劇的な結末を描いた作品です。

💡 歌舞伎の舞台では、幻想的な演出と、俳優たちの熱演によって、この物語の世界観が表現されます。

では、まず、第一章から見ていきましょう。

幽霊の恋と人間の業

「怪談牡丹灯籠」の悲劇は誰のせいで起きた?

伴蔵のせいです

この章では、「怪談牡丹灯籠」のあらすじと、主な登場人物について解説します。

✅ 記事は、1706年から1761年までの時期に生まれた人物たちの名前と、その人物が特定のイベントや人物と関係する情報を提供しています。

✅ 記事の中で、人物の名前、生没年、特定の出来事や人物との関連性などが記載されており、この情報から当時の社会状況や人物関係を推測することができます。

✅ 記事には、いくつかの名前が繰り返し登場し、人物間の関係や当時の社会におけるつながりの強さを示唆しています。例えば、1760年8月9日に亡くなった人物が複数存在するなど、特定の時期に起こった出来事との関連性が見て取れます。

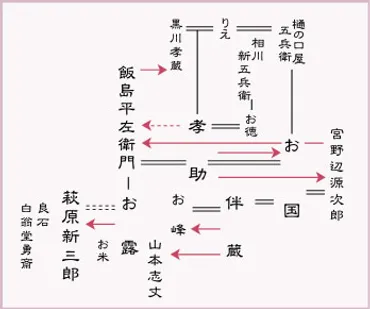

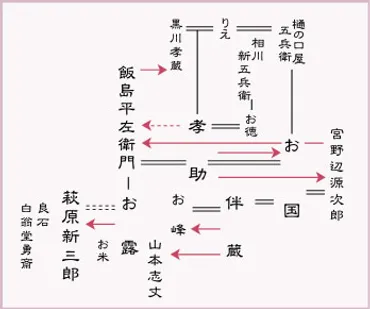

さらに読む ⇒͂Ȃ̖ǂ出典/画像元: http://www.nadokoro.com/kogai/botan.htm登場人物の関係図が複雑で、それぞれの思惑が交錯しているのが分かりますね。

『怪談牡丹灯籠』は、明治時代の落語家三遊亭圓朝による怪談噺を、3世河竹新七が歌舞伎に書き直した作品です。

幽霊が恋しい人を訪ねるストーリーは有名ですが、その後の人間の業を描いたストーリーも魅力です。

主な登場人物は、浪人の萩原新三郎、旗本の娘で新三郎に恋焦がれて亡くなったお露、お露の侍女のお米、お露の父で後妻のお国と不倫する飯島平左衛門、お国の愛人で平左衛門を殺す宮野辺源次郎、新三郎の下男で幽霊のお露にとり憑かれる伴蔵などです。

物語は、お露が幽霊となって新三郎のもとを訪れることから始まります。

新三郎は、お露との再会を喜びますが、幽霊であることを知り、お札を張って近づけなくしようとします。

しかし、伴蔵が百両の報酬金に目がくらみ、お札を剥がしてしまうことで、お露は新三郎を殺してしまいます。

あのな、女の恨みは怖いって言うやろ?

それぞれのその後

「怪談牡丹灯籠」の夫婦のその後は?

伴蔵とお峰は栗橋で荒物屋を営む

それでは、第二章では、登場人物たちのその後について見てみましょう。

公開日:2022/08/12

✅ 「怪談牡丹燈籠」は、お露の幽霊が、恋人の新三郎を殺害し、お国と源次郎は平左衛門を殺害して逃亡するという物語です。

✅ 源次郎は物乞いになり、お国は酌婦として働き、二人とも最後は不幸な結末を迎えます。

✅ 一方、お峰は伴蔵を殺害し、お露の幽霊は伴蔵を水中に引きずり込み、物語は悲劇的な終わりを迎えます。

さらに読む ⇒åССڡ出典/画像元: https://aiyoshida.blog/wp/3621/登場人物それぞれが、それぞれの結末を迎えるんですね。

その後、伴蔵とお峰夫婦は栗橋に移り、荒物屋を営みます。

一方、源次郎は物乞いをし、お国は笹屋の酌婦として働いています。

伴蔵は、お国と再会し、過去を振り返る展開となります。

『怪談牡丹灯籠』は、幽霊の恐怖だけでなく、人間の欲望や業を描いた深い物語です。

歌舞伎の舞台で、登場人物たちの複雑な心情や因果応報的な結末を体感すると、より深く理解できます。

ぜひ、劇場やシネマ歌舞伎で鑑賞してみてください。

人間の行動には、必ず因果応報が伴うことを示唆していると言えるでしょう。

次のページを読む ⇒

幽霊となった美女との悲恋を描く怪談。三遊亭圓朝の古典落語を映画化。美しさと恐怖が交錯する、心揺さぶるホラー作品。