崇仁地区の公営住宅、なぜ取り壊される?住民たちの思いとは!?

京都・崇仁地区。かつて差別と貧困に苦しんだ場所は、今、再開発の波に。歴史と人々の記憶を紐解き、未来へ繋ぐ。学生たちのフィールドワーク、住民の思い。過去を学び、差別のない社会を築くために。

学生たちのフィールドワーク

学生が学んだ、崇仁地区のフィールドワークの核心は?

同和問題の歴史と現状への深い理解。

学生たちのフィールドワーク、どのような学びがあったのでしょうか。

公開日:2020/07/18

✅ 京都市下京区の崇仁地区は、戦前は劣悪な環境で部落差別と闘いながら街づくりを進めてきた歴史を持ち、住民らの運動によって1960~70年代に改良住宅が建てられました。

✅ 京都市は崇仁地区の立地条件の良さを見込み、市立芸術大学のキャンパス移転を計画し、新たなシンボルゾーンとして整備を進めています。

✅ キャンパス移転に伴い、耐震基準を満たさない改良住宅7棟の取り壊しが進められており、入居者145世帯は市の求めに応じ、近接する新築の団地に移転しました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200718/dde/012/100/008000c学生たちの熱心な取り組みは、同和問題に対する理解を深めるための良い事例ですね。

京都芸術大学文芸表現学科中村純ゼミの学生たちは、京都駅南東の崇仁地区をフィールドワークし、同和対策事業の対象となっていた地域の現状と歴史について学びました。

学生たちは、地域情報誌『崇仁~ひと・まち・れきし~』を発行している藤尾まさよさんから、直接話を聞き、同和問題の歴史や現状について深く理解しました。

藤尾さんは、自身の経験を通して、差別がいかに深く根強く、現代でもなお意識の奥底に残り続けているのかを学生たちに伝えました。

学生たちは、差別がもたらす苦しみや、歴史的背景を知ることで、現代社会における同和問題に対する理解を深めました。

今回のフィールドワークを通して、学生たちは、差別のない社会の実現に向けて、自分たちに何ができるのかを考える機会を得ました。

学生さん、すごいなぁ! 昔のことも知ってて。

移転を巡る住民たちの思い

崇仁地区の住民、高橋さんの移転拒否の理由は?

思い出の地への愛着と市への不信感。

移転を巡る住民たちの思い。

それぞれの立場や背景があるのでしょう。

公開日:2020/06/26

✅ 60年以上続く京都市崇仁地区の公営住宅が、京都市立芸術大学の建設に伴い解体される。この地区はかつて「被差別部落」と呼ばれ、住民運動によって建てられた団地は、住民にとって「夢の住まい」だった。

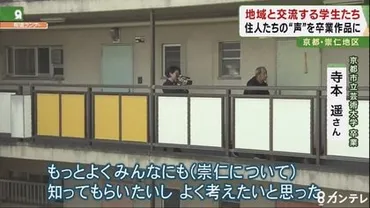

✅ 学生たちは、解体される団地や住民との交流を通して、地域の過去と向き合い、住民の思い出や地域の文化を作品に表現している。学生は、廃材を利用したベンチや、崇仁地区の郷土料理「スジの煮こごり」のレシピとエピソードをまとめた展示を通して、地域の文化を継承しようと試みている。

✅ 学生たちは、住民の引越しや街の変化を記録することで、消えゆく街の姿と住民の声を後世に伝えようとしている。彼らの作品は、地域の歴史や文化を記録し、未来へと繋ぐための試みと言える。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/55112?display=full住み慣れた場所への愛着は深く、簡単には割り切れないものですね。

京都市の崇仁地区は、かつて「被差別部落」と呼ばれ、劣悪な住環境に苦しんでいた。

高橋のぶ子さん(83)は、65年前、結婚を機にこの街に移り住み、住民と共に「改良住宅」の建設を求める運動を行い、1956年に実現させた。

しかし、現在、京都市立芸術大学の移転に伴い、高橋さんを含む住民は、新築された公営住宅への移転を迫られている。

高橋さんは、住み慣れた思い出の地への強い愛着と、京都市の対応への不信感を抱き、移転を拒否している。

そりゃあ、思い出がいっぱい詰まってるやろ。なかなか、気持ち切り替えられへんわな。

今回の記事では、崇仁地区の公営住宅取り壊し問題を通して、歴史、社会問題、人々の思いなど、様々な側面が浮かび上がってきました。

💡 京都市崇仁地区の公営住宅が、京都市立芸術大学の移転に伴い取り壊される

💡 住民たちは、住み慣れた街への思い入れや市の対応への不満を抱えている

💡 学生たちは、地域の歴史や文化を記録し、未来へと繋ぐための試みをしています