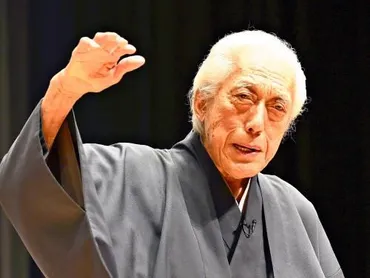

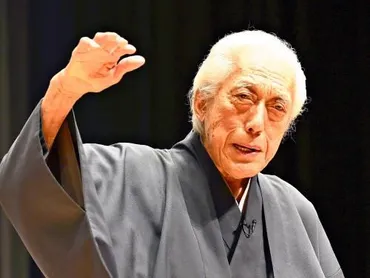

茶道家 千玄室氏逝去:平和を願った102年の生涯とは?千玄室氏の多才な人生:茶道と国際平和活動

102年の生涯を駆け抜けた裏千家15代家元、千玄室。茶道を通して世界平和を願った彼の足跡を辿る。戦争という過酷な経験から得た「和敬清寂」の精神は、茶室という空間で具現化され、異文化間の対話を生み出した。70カ国以上を訪問し、国際交流に尽力。茶道と馬術、二つの世界で活躍し、その教えは現代社会を生き抜くヒントとなる。一碗のお茶に込められた、未来を照らすメッセージとは。

💡 茶道家として、茶の湯文化を世界に広めた。

💡 特攻隊経験を経て、晩年まで戦争体験を語り、平和を訴えた。

💡 国際交流を通じて、茶道が持つ平和への可能性を示した。

千玄室氏の生涯を振り返りながら、彼の残した功績と、平和への願いについて紐解いていきましょう。

特攻隊員から国際平和活動家へ:千玄室の出発点

千玄室氏、102年の生涯で最も影響を与えた出来事は?

終戦と、戦友との再会が大きな転換点。

今回は、茶道家であり、国際平和活動家としても知られた千玄室氏の生涯を振り返ります。

彼の出発点、特攻隊員としての過去から、国際平和活動家への転換点を探ります。

✅ 茶道裏千家前家元の千玄室氏が102歳で死去。千利休の流れをくむ茶の湯文化を世界に広め、ユネスコ親善大使などを務め、茶の心を通じて平和を訴え続けた。

✅ 特攻隊で仲間を失った忸怩たる思いを抱き、慰霊のため沖縄などで茶を供え、晩年も戦友の声が聞こえるなど、戦争体験を背負いながら生きた。

✅ 「アフターユー」などの言葉を使い、海外での交流を積極的に行い、講演では気さくに声をかけるなど、温かく人間的な人物像が印象的だった。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20250814-OYT1T50277/?catname=news-kaisetsu_news&site-view=pc戦争という過酷な体験を乗り越え、平和を願って生きた千玄室氏の人生は、本当に尊いです。

茶の湯を通して世界平和を願ったという彼の生き方は、現代の私たちにも響きますね。

裏千家第15代家元である千玄室氏は、1923年に生まれ、102年の長きにわたる生涯を送りました。

彼の人生は単なる茶道家にとどまらず、思想家、教育者、そして国際的な平和活動家としての顔を持ち、その多岐にわたる活動は多くの人々に影響を与えました。

生い立ちとして、同志社大学在学中に学徒出陣を経験し、特攻隊員としての訓練を受けることになりました。

出撃直前に終戦を迎え、戦死した仲間たちの分まで生き抜こうと決意したことが、その後の人生の大きな転換点となりました。

訓練中には、俳優の西村晃氏との出会いがありましたが、終戦後、西村氏が出撃で亡くなったと思い込んでいました。

しかし、戦後、文部省でのメーデーデモで再会を果たし、運命的な再会となりました。

うーん、すごいですね。特攻隊の経験をして、そこから平和活動家になるって、考えられないくらいすごい。きっと色々葛藤もあったんだろうけど、それを乗り越えて、すごいなあと思います。

茶道「和敬清寂」の精神:心の平和を求めて

千玄室氏が広めた茶道の精神とは?

和敬清寂。平和、敬意、清らかな心。

第二章では、千玄室氏が大切にした「和敬清寂」の精神に焦点を当てます。

茶道を通して、いかに心の平和を追求したのか、その思想と実践を詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/08/16

✅ 茶道裏千家前家元の千玄室氏が102歳で逝去。茶道を通じた平和活動家として、戦争のない世界を生涯訴え続けた。

✅ 国際交流の原点は、戦後、進駐軍兵士に茶を教える父の姿に感銘を受けた経験。

✅ 長寿の秘訣は、運動、食生活、生きがいの「三位一体」であり、世界各地での茶道を通じた交流は、使命感と心身の活力を保つ原動力となった。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/898915?display=b茶道の精神「和敬清寂」は、多様性を受け入れ、人々が心を通わせるための普遍的な価値観ですね。

現代社会においても、この精神は非常に重要で、見習うべき点が多いと感じます。

千玄室氏は、終戦後の49年に得度し、茶道の道へ進みました。

彼は、茶道の精神である「和敬清寂」を世界に広める活動を続けました。

「和」は平和と調和、「敬」は互いを敬うこと、「清」は清らかな心を表します。

この精神は、茶室という空間で具体化され、身分や思想の違いを超えて人々が集い、一服のお茶を通じて心を通わせる場を提供しました。

そこでは、知らぬ者同士が「お先に」「いかがですか」と声を掛け合い、間(余裕や距離感)を保ちながら対話することの重要性が示されました。

茶の湯は、キリスト教宣教師にも影響を与え、異文化交流の基盤を築いたとされています。

茶室は、人間本来の姿に戻る場所として機能し、「狭き門」をくぐるように、精神的な交流を深める場となりました。

茶室って、まるで異次元空間みたいやね!あんな空間で、みんなが平等に、お茶を飲みながら語り合うって、なんか素敵やん。でも、ちょっと緊張するかも!(笑)

次のページを読む ⇒

茶道家・千玄室。70ヶ国で茶道を通じた国際交流を展開。「和敬清寂」の精神で世界平和を願う。文化勲章受章。伝統を重んじ、未来を切り開く生き方とは。