菅木志雄と富岡多惠子: 二人の出会いから、詩と死生観を問う人生とは?富岡多惠子の生涯:出会い、結婚、そして詩人としての遺したもの

1968年、菅木志雄と富岡多惠子の出会いから始まる、時代の波に翻弄されながらも、互いに影響し合い表現を深めた二人の物語。全共闘、フェミニズムが台頭する時代、自由な表現を求めた富岡の詩は、時に社会から拒絶されながらも、多くの女性詩人に影響を与え、現代詩に新たな風を吹き込んだ。夫・菅木志雄や周囲の証言から紐解かれる、富岡多惠子の鮮烈な生涯。

💡 富岡多惠子の死生観に焦点を当て、食生活の変化や即身仏の思想との関連性を探ります。

💡 高度経済成長期に出会い、互いに影響を与え合った菅木志雄と富岡多惠子の関係性を明らかにします。

💡 詩人・富岡多惠子の作品と思想が、現代に与えた影響と、彼女の生涯を振り返ります。

今回は、美術家である菅木志雄と詩人である富岡多惠子の人生を紐解きながら、彼女の作品や生き様について考察していきます。

出会い:高度経済成長期の恋

1968年、菅木志雄と富岡多惠子の運命的な出会いとは?

新宿カフェ、富岡の個展など、二人の関係が深まる。

菅木志雄と富岡多惠子の出会いは1968年。

多摩美術大学卒業後、カフェでアイデアを練る菅は、あるパーティーで富岡と出会います。

二人の関係は深まり、互いの芸術への興味を深めていきます。

✅ 現代美術家の菅 木志雄氏が、食生活の変化を通じて亡くなった妻の死生観を考察しています。

✅ 妻が食を拒む姿から、かつて五穀を断って即身仏となった人々の姿を重ね、彼女の死に「意志」を感じています。

✅ 妻の死に対する姿勢は、作家としての「死に方」への意識と、周囲を気にしない「自分に忠実」な生き方として捉えられています。

さらに読む ⇒中央公論.jp出典/画像元: https://chuokoron.jp/culture/123551_3.html菅木志雄氏が妻の死を通して死生観を考察する姿勢、そして自分に忠実に生きる生き方。

現代を生きる私たちにも、考えさせられるものがありますね。

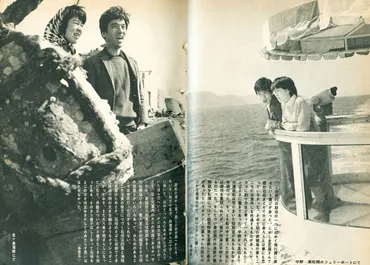

物語は1968年、菅木志雄と富岡多惠子の出会いから始まる。

多摩美術大学を卒業したばかりの菅は、新宿のカフェで作品のアイデアを練っていた。

多摩美の教授である東野芳明に誘われ、高層住宅に住む画家・合田佐和子を訪ねた際、富岡と出会う。

当時、日本は高度経済成長期であり、全共闘運動やグループ・サウンズが流行する時代だった。

菅は、文芸部部長として詩作もしており、富岡の名前はかねてから知っていた。

二人は互いに惹かれ合い、菅は富岡の個展へ誘うなど、二人の関係は深まっていく。

うーん、なんかちょっと難しい話だけど…二人の出会いがすごくロマンチックで、ちょっと憧れちゃいますね! 多摩美っていうのも、なんかオシャレ!

結婚生活と創作活動

富岡さんの「婦人公論」連載、テーマは何?

性、結婚、主婦論。フェミニズムに触発。

結婚生活と創作活動。

菅木志雄と結婚後、富岡は雑誌で女性論を展開しますが、当時の読者には受け入れられず、葛藤があったようです。

一方で、菅は彼女の作品のデザインを手掛け、互いに影響を与え合いました。

公開日:2025/02/15

✅ 富岡多惠子と池田満寿夫がかつて住んだ世田谷区松原の一軒家について、作家の森茉莉や現在の住人である巖谷國士の証言を通して、その詳細な様子が明らかにされている。

✅ その家は、元々吉村二三生と大島芳子という芸術家カップルが住んでいたアトリエ付きの家で、彼らの自由な生活や、女性の社会進出への理解が伺えるエピソードが語られている。

✅ 吉村二三生夫妻がアメリカへの渡航を計画していた時期に、池田満寿夫と富岡多惠子がその家へ移り住んだ背景には、互いを尊重し合う芸術家カップルの存在があったと推測される。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/15345?display=full池田満寿夫と富岡多惠子の関係性や、女性の社会進出への理解が垣間見えるエピソードなど、興味深いですね。

時代背景と彼女の活動が、どのように影響しあったのか、もっと深く知りたいです。

その後、富岡と彫刻家である菅木志雄は結婚し、世田谷区松原の一軒家で暮らし始める。

その家は、かつて富岡が池田満寿夫とアトリエ付きの家として使用しており、シュルレアリスム研究者の巖谷國士が後に受け継いだ場所である。

巖谷は幼少期、隣家で祖母と暮らし、吉村二三生とその妻大島芳子の自由な生活を目の当たりにしていた。

吉村夫妻はアメリカへ渡航を計画、その過程でケイト・ミレットとも出会う。

富岡は雑誌「婦人公論」で女性論を展開する連載「藤の衣に麻の衾」を開始し、「性」「結婚」「主婦論」をテーマに、編集者・下川の協力のもと、フェミニズムの台頭に触発された作品を発表した。

しかし、当時の読者には受け入れられず、単行本の販売も伸び悩んだ。

一方で、菅は装丁デザインを担当し、富岡作品のデザインに多く起用され、二人の表現はお互いに影響を与え合った。

いやー、松原の一軒家ってのがエエね! 芸術家夫婦の自由な暮らしぶりとか、憧れるわー。でも、フェミニズムってのは、当時、なかなか受け入れられんかったんやなぁ…世知辛い。

次のページを読む ⇒

戦後日本文学に輝く星、富岡多惠子。夫や周囲の証言で紐解く、自由奔放な詩の世界。時代を超え、女性詩人たちを魅了し続ける、彼女の魂の詩歌。