柴田理恵さんの『遠距離介護の幸せなカタチ』とは?介護、高齢者、地域との繋がりについて柴田理恵さんの『遠距離介護の幸せなカタチ』出版記念

女優・柴田理恵さんが、遠距離介護と自身のキャリアを両立しながら、笑顔で母と向き合う姿に注目。揺れ動く心境、専門家との連携、そして大切な人とのつながりを通して見つけた「幸せなカタチ」とは? 田村セツコさんとの対談では、年齢を重ねても輝き続ける秘訣を語り合います。『婦人公論』6月号では、老後資金や終の棲家など、現実的な問題への対策も提示。自分らしい生き方を見つけるヒントが満載。

💡 柴田理恵さんの新刊『遠距離介護の幸せなカタチ』では、遠距離介護の実体験と、介護離職回避のヒントを解説します。

💡 能登半島地震の被災地における介護の現状から、遠距離介護における専門家との連携の重要性を解説します。

💡 柴田理恵さんとイラストレーター田村セツコさんの対談を通して、年齢を重ねて気づく人との繋がりと自然の力を語ります。

今回は、女優の柴田理恵さんが遠距離介護を通して得た学びや、これからの時代を豊かに生きるためのヒントについてご紹介します。

遠距離介護の始まりと母の想い

柴田理恵が遠距離介護を選んだ理由は?

母親の意向とキャリアの両立のため。

柴田理恵さんが、遠距離介護を始めたきっかけや、仕事との両立について葛藤した経験を語ります。

母親の想いを尊重し、東京での仕事を続ける決断をしました。

✅ 女優の柴田理恵さんが、遠距離介護の実体験を基にした新刊『遠距離介護の幸せなカタチ』を出版。

✅ 本書では、介護離職回避、遠距離介護のコツ、施設選び、介護保険の活用などを、専門家への質問を通して解説。

✅ 介護離職の現状や高齢者虐待の増加といった社会問題を背景に、令和の介護のあり方を提案。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000051460.html柴田さんの遠距離介護への取り組みは、まさに令和の介護のあり方を示唆していますね。

ご自身の経験を基に、介護と仕事の両立について語られている点に注目します。

女優の柴田理恵さんは、遠距離介護と自身のキャリアを両立しながら、母親と笑顔で向き合う日々を送っています。

2017年、夫を亡くした母親が入院し、要介護4と認定されたことが遠距離介護の始まりでした。

当初は仕事との両立に悩みましたが、母親の「自分の人生は自分のもの」という考えを尊重し、東京での仕事を続ける道を選びました。

母親はリハビリを経て要介護1まで回復しましたが、その後も介護施設への入所や入院を繰り返しています。

柴田さんは、遠距離介護という言葉を知らなかったものの、専門家から「立派な介護」と言われたことで気持ちが楽になったと言います。

自身の経験をまとめた書籍『遠距離介護の幸せなカタチ』では、遠距離介護に対する自身の考えを語っており、介護が始まる前は漠然とした不安があったものの、いざ始まると現実味を帯びたと振り返っています。

父親が亡くなった際に母親の意向を確認し、東京での同居を拒否された経験から、遠距離介護という選択肢を選んだことも明かされています。

また、介護費は母親の蓄えと年金で賄われています。

うーん、遠距離介護って本当に大変そう。でも、お母様の想いを尊重して、自分の仕事も諦めなかった柴田さん、すごいなって思いました。あたしも将来、もしそうなったら、どうしたらいいんだろう…。

多様な介護の形と専門家との連携

遠距離介護、柴田さんが大切にしていることは?

母親の意思尊重、キャリア、専門家連携。

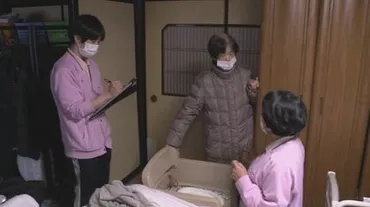

能登半島地震の被災地における介護の現状と、ケアマネージャーの人手不足という課題について解説します。

専門家との連携の重要性にも焦点を当てます。

✅ 能登半島地震の被災地では、避難先から自宅に戻る人が増える一方で、介護を必要とする人々をサポートするケアマネージャーの人手不足が課題となっています。

✅ ケアマネージャーの宇正正子さんは、自宅が被災しながらも、利用者への安否確認を行うなど、強い使命感を持って支援活動に取り組んでいます。

✅ 被災地でケアマネージャーの仕事は重要であるものの、収入に繋がらないという課題もあり、人材確保が急務となっています。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/1022311?display=1被災地でケアマネージャーの方々が、大変な状況下でも使命感を持って活動されていることに頭が下がります。

遠距離介護だけでなく、様々な形で支え合うことが大切ですね。

柴田さんは、遠距離介護を行う上で、母親の意思を尊重し、自身のキャリアも大切にしながら、様々な専門家との連携を通じて、母親と自身が笑顔でいられる方法を探求しています。

彼女は、介護は様々な形があって良いと考え、ケアマネジャーとの連携を重視し、出しゃばりすぎないよう注意しています。

母親とのコミュニケーションを大切にし、会うときは笑顔で接することを心がけています。

また、母親の近況をラジオ番組で語り、能登半島地震の影響についても触れました。

母親が入院していたため、地震の際に一人暮らしではなく、結果的に安心できたこと、自身が正月を故郷で過ごしていた際に地震に遭遇したこと、富山での地震の状況などを説明しました。

柴田さんは、地震に対する地元の方々の声にも触れ、地震に対する意識の変化を語り、地域との繋がりを大切にしています。

いやー、遠距離介護って、距離的な問題だけじゃなく、専門家との連携とか、ほんま難しい問題がいっぱいあるんやな。でも、柴田さんのように、色んな人と協力して乗り越えるってのは、ええことやな!

次のページを読む ⇒

柴田理恵さんと田村セツコさんが語る、年齢を重ねての人間関係と生き方。繋がり、自然、笑顔を大切に、自分らしく生きるヒントが満載!『婦人公論』6月号で、あなたらしい老後を。