茶道部ってどんなとこ?学校教育における茶道部の活動と魅力とは?学校茶道部、伝統校と地域連携、自己成長

日本の心を育む、高校茶道の世界へ。千利休の精神「和敬清寂」を基盤に、礼儀作法、日本文化、国際性を育む茶道部。歴史ある学校で、裏千家流を中心に稽古に励み、「一期一会」の精神を日常に活かす。地域貢献、国際交流を通して豊かな人間性を育む、学校教育における茶道の魅力を紹介します。

仙台育英学園の歩み 教育理念と歴史

仙台育英の創立は?何年前から?

1905年創立、119年の歴史!

この記事では、仙台育英学園の歴史と教育理念について触れています。

119年の歴史の中で、建学の精神を軸に、教育活動を展開しています。

✅ この記事は、100年以上の歴史を持つ「wn」に関するもので、その業績と影響について論じています。

✅ 「wn」の活動は多岐にわたり、芸術、文化、そして歴史的出来事にも影響を与えており、その存在意義が強調されています。

✅ 記事は、関連する人物や出来事を具体的に挙げながら、その歴史的背景と現代への影響を解説しています。

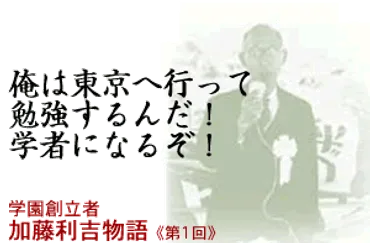

さらに読む ⇒学園創立者 加藤利吉先生物語出典/画像元: https://www.sendaiikuei.ed.jp/i_html/pta_rikichi.html100年以上の歴史を持つ学校の教育理念、素晴らしいですね。

伝統を守りながら、時代の変化に対応していく姿勢は、尊敬に値します。

学校の変遷を知ることで、教育の重要性がより深く理解できます。

仙台育英学園は、1905年に加藤利吉先生が仙台に開いた育英塾を起源とし、今年で119年を迎える歴史ある学園です。

建学の精神である「至誠」「質実剛健」「自治進取」を掲げ、教育活動を展開しています。

育英塾から仙台育英中学校への改組、戦災による校舎焼失といった変遷を経験し、学校組織の法人化や校歌制定などが行われました。

新学制時代には、新制中学校・高等学校の発足、そして宮城野への校舎移転が大きな転換点となりました。

学校法人としての認可や、商業科の設置、男女共学化など、時代の変化に対応した教育体制が整えられました。

レスリング部が全国大会で優勝するなど、運動部活動も活発になり、国際交流や国際理解教育にも力を入れ始めました。

創立者の加藤利吉先生の逝去後も、学園は着実に発展を続けています。

歴史ある学園の教育理念は、現代の教育にも通じるものがありますね。建学の精神を軸に、様々な変化に対応し、発展を続けていることは、非常に興味深いですね。

茶道部活動の多様性 地域社会と国際交流

茶道部の活動ってどんなに幅広い?地域貢献や国際交流も?

成果発表から国際交流まで幅広く活動。

市立上磯中学校の茶道部が、地域住民をもてなす「夏のお茶席」を開催。

学校における茶道部の活動は多様化しており、地域社会との連携が活発になっています。

✅ 市立上磯中学校の茶道部が、地域住民をもてなす「夏のお茶席」を学校の和室で開催しました。

✅ 新型コロナウイルスの影響で福祉施設訪問ができなくなったため、2年前から学校で実施しています。

✅ 中学に茶道部があるのは珍しく、生徒たちの活動は好評を得ています。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1052429/地域社会との連携、素晴らしいですね!学校での学びを地域に還元し、交流を深めることは、生徒たちの成長にも繋がるでしょう。

国際交流も含め、多様な活動は素晴らしいです。

茶道部は、学校内での活動だけでなく、地域社会との連携、国際交流など、多岐にわたる活動を行っています。

学園祭や学校行事、地域のお茶会などで日頃の成果を発表するほか、高齢者施設での呈茶や、外国人観光客向けのボランティア茶席など、地域社会への貢献も行っています。

国際交流としては、留学生への日本文化紹介、海外交流校との連携など、茶道を通じて国際的な視野を広げています。

一部の高校では、正課や選択科目として茶道を取り入れ、礼儀作法や日本文化への理解を深めています。

また、異文化理解の一環として茶道も学んでいます。

えー、すごい!茶道部って、地域の人たちとも交流してるんだ!私も、そういう活動に参加してみたいなー。お茶を点てるの、難しそうだけど、かっこいいよね!

茶道部の活動を通して 自己成長と伝統文化の継承

茶道部で得られる力とは?自己肯定感も上がるってホント?

協調性、忍耐力、集中力!自己肯定感もUP。

茶道部の活動を通して、感謝の気持ちを表現する大切さを学び、自己成長に繋がる様子が描かれています。

伝統文化の継承も重要です。

公開日:2025/02/26

✅ 筆者のミキさんは、小学校での茶道体験をきっかけに、中学で茶道部に入部し、感謝の気持ちを表現する茶道の奥深さに気づき、その美しさに魅了された。

✅ 全寮制高校の茶道部では、日本語が話せない海外からの生徒たちに茶道を教える中で、感謝の心を伝える茶道の力を再認識し、感謝の気持ちを表現することの大切さを学んだ。

✅ 茶道の経験を通して、ミキさんは、感謝の気持ちを持ち、それを表現することが人間の心を豊かにし、分断が進む現代社会において、日本文化である茶道を大切にしていきたいと考えている。

さらに読む ⇒UWC ISAK JAPAN出典/画像元: https://uwcisak.jp/ja/blog/leadership-ja/learning-gratitude-through-tea-ceremony/茶道部の活動を通して、自己肯定感が高まり、日本人としての自覚を深めるというのは、素晴らしいですね。

学校教育における茶道の重要性がよくわかりますし、裏千家ホームページの情報も参考になります。

茶道部の活動は、協調性、忍耐力、集中力などを養い、自己肯定感を高めることにつながります。

日本の伝統文化である茶道を学び、その精神を体得することで、日本人としての自覚を深めています。

茶道は単なる部活動や授業の枠を超え、学校教育における重要な要素として位置づけられ、生徒たちの人間形成に大きく貢献しています。

裏千家ホームページでは、茶道に関する様々な情報を提供し、茶道を身近に感じてもらうことを目指しています。

感謝の気持ちを伝えるって、すごく大事だよね。茶道部に入ると、そういう気持ちを学べるんだね。私も、もっと周りの人に感謝の気持ちを伝えられるようになりたいな。

本日は、学校教育における茶道部の活動についてご紹介しました。

伝統と革新が融合し、自己成長を促す茶道の魅力を、改めて感じました。

💡 茶道は、礼儀作法や精神性を学び、伝統文化を体験できる素晴らしい活動である。

💡 学校茶道部では、礼節、感謝、思いやりの心を育む、人間形成に貢献している。

💡 地域社会との連携や国際交流を通して、茶道部の活動は多様に広がっている。