離婚問題、成年年齢引き下げ、家庭教育…私たちが今、知っておくべきこととは?離婚、DV、成年、家庭教育…現代社会の課題を読み解く

離婚原因ランキングから18歳成年まで、現代社会のリスクと対策を徹底解説!性格の不一致の裏に潜む問題、精神的虐待、異性関係…離婚の複雑な事情を紐解きます。成年年齢引き下げで契約、お金、性的問題のリスクが上昇。若者を守るための家庭教育、専門家によるサポートの重要性も。未来を守るための情報がここに。

成年年齢引き下げに伴う注意点

18歳になったら何が変わる?

契約に責任を持つように

成年年齢引き下げは、私たち若者にとって、大きな変化をもたらしますね。

契約に関する注意点など、しっかりと理解しておく必要がありそうです。

公開日:2022/03/31

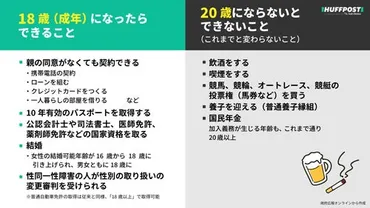

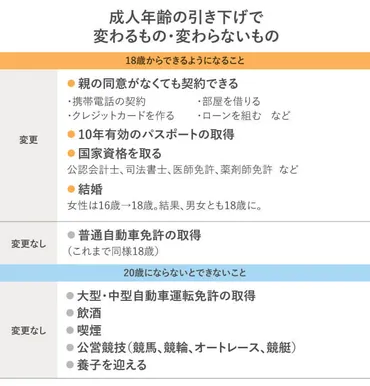

✅ 2023年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳から親の同意なしに契約を結べるようになる一方、未成年者保護を理由とする契約の取り消しは不可となります。また、国家資格取得や住居・進路の決定など、これまで親の同意が必要であった事項も、18歳から自身の意思で決められるようになります。

✅ 一方で、お酒、たばこ、公営ギャンブルなど、引き続き20歳にならないと利用できないものが存在します。また、養子縁組や国民年金の加入義務が生じる年齢も、従来通り20歳以上です。

✅ 成人年齢引き下げに伴い、契約に関するトラブルが増加する可能性があります。特に注意が必要なのは、未成年者取消権が廃止されたことで、18歳、19歳の人が契約を結んだ場合、取り消しができなくなる点です。ネット通販や借金などの契約においては、悪質な業者に騙されないよう、十分に注意が必要です。トラブルに巻き込まれた場合は、消費者ホットライン「188(いやや)!」に相談しましょう。

さらに読む ⇒ハフポスト日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_623c2323e4b0c727d487f2fa18歳から様々なことができるようになる一方で、自己責任も大きくなります。

特に、契約に関するトラブルには注意が必要ですね。

未成年者取消権がなくなるというのは、大きな変化ですね。

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、18歳になった際に注意すべき点をまとめました。

契約に関する注意点として、18歳になると親は親権者ではなくなり、未成年の契約取消権を行使できなくなります。

契約を結ぶ際、必ず内容をよく理解し、自分に不利な条項がないか確認しましょう。

クレジットカードやキャッシングの利用には注意が必要です。

返済能力を考慮し、無理のない範囲で利用しましょう。

他人の債務の保証は慎重に判断する必要があります。

保証することによって自分にもリスクがあることを理解しておきましょう。

性的な動画出演契約は絶対に結んではいけません。

一度拡散された動画は削除が困難です。

契約内容に疑問がある場合は、親や専門家に相談しましょう。

未成年者取消権の廃止は、若年層の経済的自立を促す一方で、リスク管理能力の育成が急務であることを示唆しています。消費者教育の重要性が増しますね。

家庭教育の重要性と学校教育への期待

成人年齢引き下げで家庭教育の重要度は?

お金やリスク管理教育が必須

20年で18歳人口が最少になっているという現状は、少子化問題の深刻さを改めて感じさせられますね。

✅ 2022年の18歳人口は、過去1876年から20年間で最少となり、これは少子化の影響によるものです。

✅ 18歳人口の減少は、大学進学率の低下や18歳から19歳にかけての若者の自殺率の上昇、そして労働市場における若者の競争激化など、さまざまな社会問題を引き起こす可能性があります。

✅ 政府は、少子化対策として、保育所の整備や育児休暇の取得促進など、さまざまな施策を講じていますが、効果は限定的です。今後、少子化対策は、より効果的な政策を検討していく必要があります。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/money-jiten/0049/家庭教育の重要性が増すとともに、学校教育も変化に対応していく必要がありそうですね。

社会全体で子どもたちを支える体制を築くことが重要だと思います。

成年年齢が引き下げられたことで、これまで以上に家庭での教育が重要になります。

特に、お金やローンの知識、リスク管理などについて、子どもにしっかりと教える必要があります。

学校では、外部専門家による講義などを積極的に取り入れ、子どもたちの社会生活への適応を支援する必要があります。

私、やっぱり学校だけじゃなくて、家でもちゃんと勉強したいなって思いました。お金のこととか、社会のこととか、もっと知りたいもん!

本日の記事では、現代社会が抱える様々な課題について、多角的に解説しました。

これらの情報を参考に、私たち一人ひとりがより良い社会生活を送れることを願っています。

💡 離婚原因の多様化、DVの進化、成年年齢引き下げによる変化など、現代社会の複雑な問題を理解する。

💡 18歳からの自己責任とリスク管理の重要性、契約に関する知識の必要性、相談窓口の活用。

💡 家庭教育の重要性と学校教育への期待。社会全体で若者を支える体制の構築。