歌舞伎の名門「成田屋」と成田山新勝寺の関係って、一体どんなもの?とは!?

歌舞伎「成田屋」のルーツ、市川家と成田山新勝寺の深い絆を紐解く。初代團十郎の信仰から生まれた屋号、不動明王との繋がり、そして歴代當主の舞台裏に迫る。江戸時代からの交流、家紋「三舛」に込められた想い。市川家の歴史と成田山の物語。

💡 歌舞伎役者・市川團十郎の家系「成田屋」と成田山新勝寺の関係について解説します。

💡 歴代の團十郎と成田山新勝寺との関わりについて、具体的なエピソードを紹介します。

💡 成田山新勝寺と「成田屋」の関係が、歌舞伎の伝統にどのように影響を与えているのかを明らかにします。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

成田山と市川家の深い縁

成田屋の屋号と不動明王の関係は?

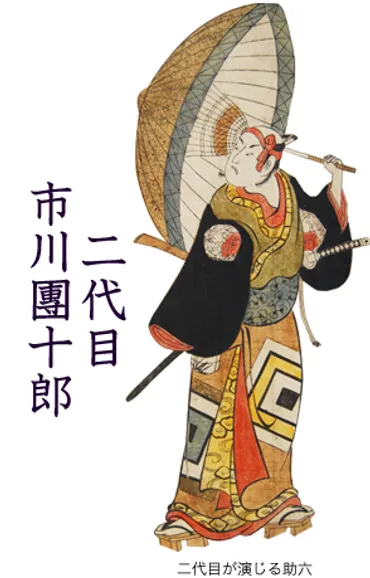

初代團十郎の祈願と不動明王の役。

それでは、第一章「成田山と市川家の深い縁」についてお話します。

✅ 七代目團十郎は、子授けを成田山のお不動さまに祈願し、江戸時代最後の團十郎となる八代目が誕生しました。

✅ 八代目は、天保の改革による七代目の追放処分を、お不動さまに祈願し、父の帰郷を実現させました。

✅ 八代目の親孝行は、広く人々に知れ渡り、彼の更なる人気につながりました。

さらに読む ⇒市川團十郎と成田山のお不動さま–大本山成田山新勝寺出典/画像元: https://www.naritasan.or.jp/special/danjurou/本当に深い繋がりがあるんですね。

親子で成田山に祈願していたなんて、感動しました。

歌舞伎の名門、市川家と成田山新勝寺は、初代團十郎の父親が成田出身であることなどから、深い縁で結ばれています。

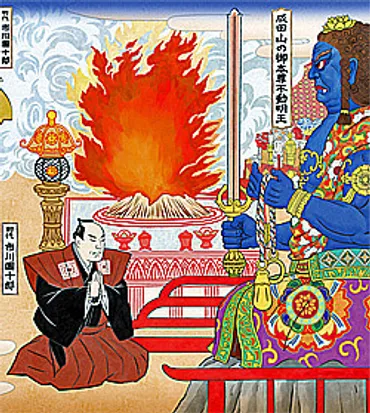

初代團十郎は、子宝に恵まれなかったことから成田山に祈願し、その後、男子を授かり、不動明王を演じるようになりました。

これが「成田屋」の屋号の由来とされ、不動の役は市川家の十八番となりました。

歴代の團十郎は成田山に深く信仰しており、大神鏡を奉納したり、舞台衣装に成田山の寺紋である葉牡丹をあしらったりしてきました。

7代目團十郎は、歌舞伎「不動」の中で「不動の見得」を演じ、その見得が病気を治したという言い伝えが残っています。

また、成田山のお不動様は市川宗家のルーツであり、その信心あってこそ團十郎の芸が不動のものになったと言われています。

そうやな。初代の團十郎は、成田山に子宝祈願に行って、その後、男子を授かったんや。ほんまに成田山はすごいんやな。

成田山と市川家の交流

成田山と市川宗家の深い絆、何が物語る?

市川宗家の紋、「三舛」がそれを象徴。

続いて、第二章「成田山と市川家の交流」についてお話します。

✅ 市川宗家は、歌舞伎役者・市川團十郎の屋号「成田屋」の由来、成田山との深い繋がり、歴代團十郎の逸話を紹介しています。

✅ 初代團十郎の父が成田市幡谷出身で、初代團十郎が成田山に子宝祈願をしたこと、初代團十郎が成田山不動明王を演じたことから屋号が「成田屋」となりました。

✅ 歴代團十郎の中でも特に七代目團十郎は成田山に額堂を寄進するなど深く関わっていた一方で、多額の借金をしてしまったことや、八代目團十郎の自殺による借金の未返済など、成田山との関係は複雑な歴史を持つことがわかります。

さらに読む ⇒成田山出典/画像元: https://daihonnzann-naritasann.jimdofree.com/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E%E3%81%A8%E6%88%90%E7%94%B0%E5%B1%B1/7代目の團十郎が成田山に額堂を寄進したというのは、本当にすごい話ですね。

江戸時代には、團十郎が成田山のお不動様にちなんだ歌舞伎を演じることで、多くの人が成田を訪れるようになりました。

團十郎は成田山参詣の際に、参詣する人達をもてなし、接待する「取持ち」を行いました。

7代目は、成田山に額堂を奉納し、参詣者に茶菓子を振舞うなど、積極的に「取持ち」を行っていました。

天保の改革により、7代目は江戸十里四方追放の刑に処せられ、成田山近くの延命院に身を寄せました。

現在では、延命院には成田屋の三舛の紋があしらわれており、成田山表参道仲之町の坂には三舛の紋があしらわれた街灯が設置されています。

このように、市川宗家と成田山は、江戸時代から現在に至るまで、深い信仰と交流を通じて結びついています。

江戸時代において、寺院は単なる信仰の場だけでなく、文化交流の拠点としての役割も担っていたことがわかります。

次のページを読む ⇒