「ハーフ」って何?多様なルーツを持つ人々のリアルな声と社会の課題とは?多様なルーツを持つ人々のアイデンティティと社会構造の問題

日本社会の「ハーフ」50人以上の声から見えた多様な現実。社会学者・下地ローレンス吉孝氏の研究が、ステレオタイプと実態のギャップを浮き彫りに。人種化作用、差別、偏見…彼らが直面する課題を、ガーナ、ボリビアなどルーツを持つ4人の言葉と共に紐解きます。日本社会の二分法を超えて、共に考え語り合うきっかけを。

社会構造が生み出す問題。

ハーフ差別、なぜ不可視化?社会の二分法が原因?

人種二分法と、ハーフ消費が問題。

日本社会における「単一民族」という考え方と、バイレイシャルの若者たちの葛藤を浮き彫りにします。

公開日:2022/09/07

✅ 日本で人種差別がないと考える風潮に対し、バイレイシャルの若者たちが経験した差別や偏見について、米紙がインタビューを行った。

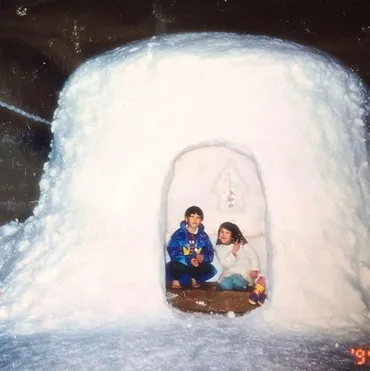

✅ バイレイシャルの若者たちは、外見や出自から「外人」扱いされ、学校やスポーツの場で差別的な扱いを受けるなど、日本の「単一民族」という考え方の中で葛藤を抱えてきた。

✅ 彼らは、自己肯定感を持ち、周囲に流されず「出すぎた杭」となることで、差別を乗り越え、多様性を受け入れる社会を築こうとしている。

さらに読む ⇒クーリエ・ジャポン出典/画像元: https://courrier.jp/news/archives/236775/なるほど、出自を隠すなんて、信じられない話やけど、当事者にとっては、そうせざるを得ない状況もあるんやろなぁ。

ジェロさんの例えも、ほんま的確や。

レジーナさんは、自身の出自を尋ねられた際に「日サロ」と答えるなど、出自をあえて隠すような行動について語りました。

ゆうアニースさんは、演歌歌手のジェロの例を引き合いに出し、メディアが「ハーフ」をどのように消費するかについて言及しています。

下地氏の研究は、日本社会における「日本人と外国人」という二分法的な思考の枠組みとその人種化について深く掘り下げています。

人種という概念は存在しないにもかかわらず、この二分法は社会に浸透し、ハーフ差別の問題が不可視化されている現状を明らかにしています。

1950年の沖縄を例に挙げ、この問題の複雑さを暗示しています。

人種差別という言葉を使うこと自体に、ためらいを感じる人もいるかもしれません。しかし、現実には、様々な形で差別が存在しており、その問題を直視することが重要です。

「ハーフ」という言葉の矛盾。

下地氏の研究、何が日本社会に一石を投じる?

「ハーフ」の多様性と課題を浮き彫りに。

「ハーフ」という言葉の定義の曖昧さと、自己認識の多様性に焦点を当て、安易なカテゴリー化への警鐘を鳴らします。

公開日:2018/07/08

✅ 著者は様々な出自を持つことから、自己認識や他者からの問いかけに対して、単一のカテゴリーに当てはまることに違和感を抱いている。

✅ アイデンティティは一つに絞る必要はなく、異なるカテゴリーへの所属が、時に悩みとなる一方で、他者を「知る」ための情報源にもなり得る。

✅ カテゴリーへの安易な当てはめは、相手を理解することから遠ざけ、時に暴力的な行為となり得るため、個々人の自己認識を尊重し、多角的に「知る」ことが重要である。

さらに読む ⇒ハーフトーク出典/画像元: https://www.hafutalk.com/post/column06下地さんの研究、ほんま多岐にわたってるんですね。

色んな角度から、「ハーフ」の問題に切り込んでるんやなぁ。

下地氏の研究は、人種、エスニシティ、混血など多岐にわたる研究キーワードに基づいています。

また、歴史学、社会学、ジェンダー研究など幅広い分野に関心を持ち、最近では、アメリカ史や臨床心理学の分野でも論文を発表しています。

ウェブメディアでの記事寄稿や「HAFUTALK」という情報発信プロジェクトの共同運営も行い、積極的な情報発信も行っています。

下地氏の研究は、日本社会における「ハーフ」という言葉で一括りにされる人々の多様性、そして彼らが直面する挑戦を浮き彫りにしています。

いろんな人がいるってことは、いろんな考え方があるってことだよね。決めつけちゃいけないってことかな?

未来への対話。

日本社会の現実を考える、何について語り合う?

「ハーフ」を取り巻く現状について。

「ハーフ」という言葉の多義性、そして多様なルーツを持つ人々が直面する現実について、未来への対話へと繋げます。

公開日:2023/07/01

✅ 「ハーフ」という呼称は曖昧で、国際結婚などで生まれた子どもを指すことが多いが、国籍や出生地、育った環境などによって個人のアイデンティティーは多様である。

✅ 「ハーフ」という言葉は、メディアや当事者によって使われ、肯定的なニュアンスもあれば、差別的な意味合いで使われることもある。

✅ 「ハーフ」以外にも「ダブル」や「ミックス」など多様なルーツを持つ人を表す言葉があり、社会状況や時代背景によって変化している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/currents/d00443/この記事を読んで、自分自身の日常を振り返り、色んなことを話し合うきっかけにしたいですね。

会員プランがあるのも、興味深いですね。

記事は読者に対して、彼らの日常生活から日本社会の現実について考え、語り合うことを促しています。

下地氏の著書『「混血」と「日本人」』を通じて、日本社会における「ハーフ」を取り巻く現状への理解を深めることができます。

日本学術振興会特別研究員を経て、現在の活動に至るまでの下地氏の多岐にわたる活動は、社会における「ハーフ」の多様性、そして彼らが直面する挑戦を可視化し、読者に深い考察を促すものとなっています。

有料記事であり、複数の会員プランが用意されています。

この記事、ちょっと難しいけど、すごい勉強になった。あたしももっと色んなこと知りたいな。

「ハーフ」をテーマに、多様性、差別、自己肯定感について考えさせられる、とても意義のある記事でした。

💡 「ハーフ」というカテゴリーで括ることの難しさと、個々人の多様性を尊重することの重要性。

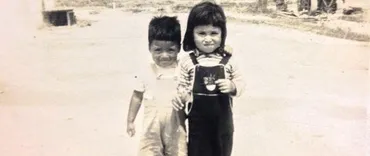

💡 幼少期の経験が、その後の自己肯定感や社会との関わりに大きな影響を与えること。

💡 日本社会における人種差別や偏見の問題が、依然として存在すること。