半藤一利氏の昭和史論!『昭和史』から学ぶ教訓とは?昭和史研究の巨匠の言葉が今!!

💡 昭和史研究の第一人者、半藤一利氏の著作を紹介

💡 昭和史から学ぶ教訓について解説

💡 歴史に対する実証主義的なアプローチについて考察

それでは、最初の章に移ります。

昭和史研究の第一人者、半藤一利氏の著作

半藤一利氏の著作は、まさに昭和史の奥深さを垣間見れる貴重な資料ですね。

✅ 半藤一利氏が遺した文春新書11冊を紹介しており、それぞれの書籍の内容が概説されています。

✅ 書籍の内容は主に昭和史、特に戦争とその責任、リーダーシップ、日本型組織の弱点といったテーマに焦点を当てています。

✅ これらの書籍は、戦後75年以上経った今なお「あの戦争」から何を学ぶべきか、そして現代社会におけるリーダーシップとは何かという問いに対して、貴重な示唆を与えてくれるでしょう。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/articles/-/6043半藤一利さんの著作は、どれも興味深く、昭和史への理解を深めるのに役立ちます。

半藤一利氏は、戦後日本の歴史研究に多大な貢献をした作家であり、昭和史研究の第一人者として知られています。

文藝春秋に入社後、編集者として活躍しながら、自身も昭和史に関する多くの著作を発表しました。

退社後も精力的に執筆活動を続け、「あの戦争」の真実を後世に語り継ぐために尽力しました。

本記事では、半藤氏が文春新書で出版した11冊を紹介し、各書籍の内容を概要とともに説明しています。

これらの書籍を通じて、昭和史の重要な論点や人物像、リーダーシップ、戦争責任などが深く考察されており、現代社会への示唆に富む内容となっています。

わ、すごい!歴史ってむずかしいけど、おもしろそう!

昭和史に秘められた教訓

なるほど、昭和史は、ただの歴史ではなく、人類の教訓を凝縮したようなものなんですね。

✅ 半藤一利さんと保阪正康さんは、昭和史を共有する経験を通して、いくつかの共通認識を持っていた。それは「昭和史は人類史の見本市であり、人類のあらゆる経験が凝縮されている」という認識と、歴史の真相を明らかにするためには、徹底的な事実の積み重ねが必要であるという認識である。

✅ 半藤さんの歴史観は、実証主義に基づいており、一つ一つの出来事を徹底的に調査し、事実を積み重ねることで、真実を明らかにしようとするものであった。特に「歴史の真理は細部にある」という考え方は、細部にまでこだわって事実を解き明かしていくことを重要視していたことを示している。

✅ 半藤さんと保阪さんは、昭和史の解釈において、単に表面的な出来事だけでなく、社会状況や政治体制など、様々な要因を考慮することが重要であると考えていた。例えば、二・二六事件においては、青年将校の行動だけに着目するのではなく、彼らの背景にある社会状況や政治の無力さを理解する必要があると指摘している。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1050882/歴史の真相を明らかにするには、事実を積み重ねていくことが重要ですね。

昭和史の語り部、半藤一利さんと保阪正康さんは、昭和史を通じて共通の教訓を共有していました。

半藤さんは「大事なことはすべて昭和史に書いてある」と語り、保阪さんは昭和史を「人類史の見本市」と表現していました。

両氏は、昭和史が戦争、占領、クーデターなど、人類がこれまで体験してきた多くの出来事を凝縮していると考えていました。

へー、そうなんですね。でも、歴史って、ホンマに難しいわー。

歴史への実証主義的なアプローチ

半藤一利さんの実証主義的な手法は、まさに歴史研究の理想形と言えるでしょう。

✅ ノンフィクション作家の保阪正康さんは、故・半藤一利さんと長年の親交があり、その精神を受け継ぎ次の世代に伝えることが供養になると語っています。

✅ 保阪さんは半藤さんとの出会いを振り返り、昭和50年代初頭ごろに「文芸春秋」の大編集長だった半藤さんと知り合い、その後、近現代史を中心とした作家として親交を深めてきたと述べています。

✅ 保阪さんは、半藤さんの実証的なノンフィクションの手法や、アカデミズムとジャーナリズムの中間を行きながら、当事者の話を聞き、史料を調べ、現場を歩く姿勢を高く評価しています。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/79757半藤一利さんの精神を受け継いで、歴史の真実を明らかにしようとする保阪正康さんの姿勢に敬意を表します。

半藤さんは、歴史を事実を積み上げていく実証主義的な手法で描いており、その手法は「歴史の真理は細部にあり」という言葉に表れています。

具体的な例として、二・二六事件を取り上げ、当時の社会状況や政治の無為を考慮する必要があることを指摘しています。

昭和史は、現代社会における様々な問題を考える上で重要な教訓を与えてくれます。

半藤さんの言葉と保阪さんの視点を通して、昭和史を深く理解し、未来への教訓として活かしていくことが重要です。

歴史は、過去の出来事だけじゃなく、現代社会にも深く繋がるものだと改めて感じました。

歴史と平和への対話

半藤一利さんの著作は、歴史を分かりやすく、そして興味深く学ぶことができる素晴らしい教材ですね。

公開日:2023/07/27

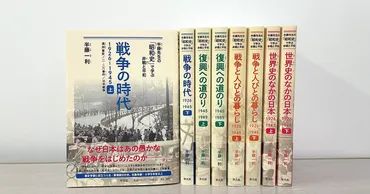

✅ 「昭和史」シリーズは、半藤一利氏の「昭和史三部作」と「昭和史 戦後篇」を合わせた全8巻で、昭和の歴史をより読みやすく、若い世代向けに再編集したもの。

✅ 著者である半藤一利氏は、歴史を「ストーリーテラー」ではなく「ヒストリーテラー」として、平易でジャーナルな感覚で伝えることに成功し、多くの読者から支持を得ている。

✅ 現代の日本は昭和という時代によって形成され、特に戦争と復興という経験は、現代の私たちが同じ過ちを繰り返さないために学ぶべき重要な歴史である。歴史を学ぶとは、単に年号を覚えるのではなく、当時の社会や人々の暮らし、そして世界史における日本の位置づけなど、多角的な視点から理解することである。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/jinbun/article/14960363戦争と復興という経験は、現代社会における平和構築を考える上で重要な教訓となりますね。

この記事は、半藤一利さんと保阪正康さんの対談をまとめたものです。

日本の歴史、特に戦争責任や戦後処理について議論しています。

内容は、東京裁判、昭和史、そして現代社会における平和への課題など多岐にわたります。

歴史って、難しいけど、知っておくことが大切なんだね。

戦争責任と平和への継承

東京裁判史観について、改めて考える必要があると感じますね。

✅ 半藤一利氏の「昭和史」は、東京裁判史観に基づいた歴史観を提示しており、戦後占領軍によって作られた史料に大きく依存している。

✅ 戦後、膨大な史料が収集されたことで、それらが客観的で科学的な歴史の基盤であるという印象が強まったが、実際にはGHQによる検閲や禁書処分が行われており、歴史観は歪められている可能性がある。

✅ 半藤氏の著作は読みやすく、興味深いエピソードも多いが、戦後史における情報操作や検閲という側面を考慮した上で、歴史的事実を判断することが重要である。

さらに読む ⇒テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義(10MTVオピニオン)出典/画像元: https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=890半藤一利さんの言葉は、戦争の悲惨さと平和の大切さを改めて認識させてくれます。

半藤一利さんは、東京裁判を傍聴した経験や、数々の旧軍人への取材を通して、戦争の責任を深く考察し、歴史の教訓を未来へと継承していくことの重要性を訴えています。

対談を通して、日本の過去の過ちを正しく認識し、平和な未来を築くための議論が展開されています。

歴史って、ホントに複雑で難しいね。でも、戦争は絶対ダメって思った。

本日は、半藤一利氏と昭和史について、貴重な学びをさせていただきました。

💡 半藤一利氏の著作は、昭和史研究の貴重な資料である

💡 昭和史から学ぶ教訓は、現代社会にも通じるものがある

💡 歴史に対する実証主義的なアプローチの重要性を理解