柳家小三治の落語: 伝統と革新を語る噺家人生の軌跡とは!?

柳家小三治師匠の落語と人生を紐解く傑作!自伝では、型破りな芸風に至るまでの葛藤と変化、枕や落語に込めた想いを語る。DVDブックや文庫本では、珠玉の高座を活字で再現。笑いと人情が溢れる、小三治ワールドを堪能あれ!

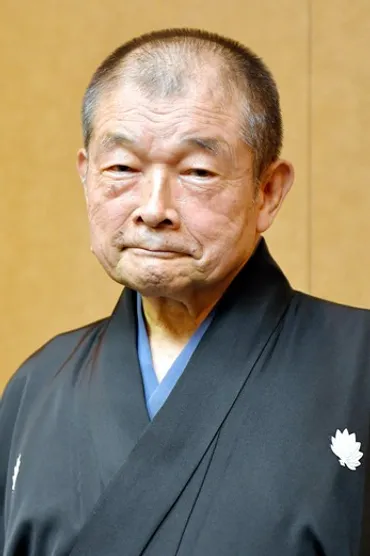

💡 柳家小三治師匠は、落語界の巨匠として知られ、数々の名作を生み出してきました。

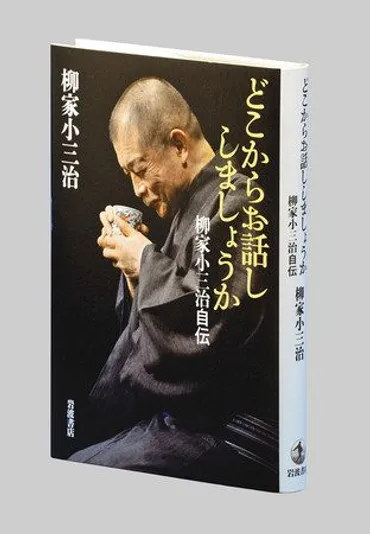

💡 師匠の自伝「どこからお話ししましょうか」は、噺家人生の苦悩と喜びが率直に語られています。

💡 師匠のまくらは、単なる導入ではなく、人生経験に基づいた深い言葉が込められています。

それでは、柳家小三治師匠の歩みについて、詳しく見ていきましょう。

柳家小三治師匠の歩み:伝統と革新

小三治師匠を変えた「さらけ出す愉快」とは?

経験を語り、個性を出したこと。

柳家小三治師匠の自伝「どこからお話ししましょうか」は、まさに噺家人生の全てが詰まっていると言えるでしょう。

✅ 柳家小三治の自伝「どこからお話ししましょうか」は、噺家としての彼の本音や人生観が惜しみなく語られており、読者に深い共感を与える。

✅ 著者のマクラが愛されるのは、単なる噺の導入ではなく、現在の著者の心の内面を率直に表現しているからである。

✅ 本書の魅力は、両親や生い立ち、初恋、噺家になったいきさつ、趣味など、多岐にわたる話題を、飾り気のない言葉で語り、読者に親近感を与える点にある。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/3481この本を読んで、師匠の落語に対する情熱と、人生観の深さに改めて気づかされました。

柳家小三治師匠の自伝『どこからお話ししましょうか柳家小三治自伝』は、噺家としての喜びが感じられる作品です。

若い頃は厳格な師匠の教えに従い、余計なことは一切言わず、まくらも落語も「筋を通す」ことを重視していました。

しかし、30代半ばに、自身の経験を率直に語ることで「さらけ出す愉快」を見出し、噺家としてのスタイルを確立していきます。

その変化は、著書『ま・く・ら』と『落語家論』に詳しく記されています。

『ま・く・ら』は、小三治師匠が50歳を前に始めた英語学習の記録や、駐車場に住むホームレスとの交流を描いた「駐車場物語」など、様々なまくらを集めたものです。

これらは、従来の「噺の導入」という枠を超え、小三治師匠の個性と人間味あふれるエピソードとして、読者に深い印象を与えます。

一方、『落語家論』は、小三治師匠が若い噺家に向けて書いた文章を集めたもので、落語に対する真摯な姿勢と、自身の経験から得た教訓が詰まっています。

「まともにやって面白い、それを芸というのだ」という信念は、長年変わることなく、小三治師匠の落語を支え続けています。

えーっと、すごいなぁ。師匠は、いろんな経験をしてきたんだね。

小三治師匠の落語:伏線と人情

柳家小三治の落語、その魅力は?

伏線と人情噺、そして「なんでもない噺」です。

柳家小三治師匠の落語は、まさに伝統と革新が見事に融合した芸術ですね。

公開日:2021/12/15

✅ 柳家小三治師匠の著書「ま・く・ら」「落語家論」「柳家小三治の落語」を紹介し、それぞれの内容と師匠の噺家としての歩みを解説している。

✅ 特に「ま・く・ら」では、師匠の落語における「まくら」へのこだわりと、その進化が伺える。

✅ 「落語家論」では、噺家を目指す若者へのメッセージが込められており、「柳家小三治の落語」では、師匠の噺の構成や魅力が活字を通じて理解できる。

さらに読む ⇒好書好日|出典/画像元: https://book.asahi.com/article/14501025師匠の落語は、笑えるだけでなく、心に響くものがありますね。

「柳家小三治の落語」全9巻は、小三治師匠の高座をDVD化したもので、活字で読むことで、まくらや噺の細部にまで目を向けられます。

小三治師匠の落語は、一見気ままに思える語り口の中に、周到に伏線が張られていることがわかります。

小三治師匠は、落語の面白さに「登場人物を困った状況に追い込み、それを助けて、ほろっとさせる」ことを挙げています。

しかし、師匠自身の得意とする「厩火事」は、大事件が起こらず、「なんでもない噺」を淡々と進めていくことで、最後に「ああ、やっぱりやっててよかったな」と思わせる、まさに「人情噺」と言えるでしょう。

うん、小三治師匠の落語、面白そう!

次のページを読む ⇒

柳家小三治の魅力が凝縮!『ま・く・ら』、落語文庫、自伝を厳選。話術と芸の奥深さに触れる、珠玉のラインナップ。