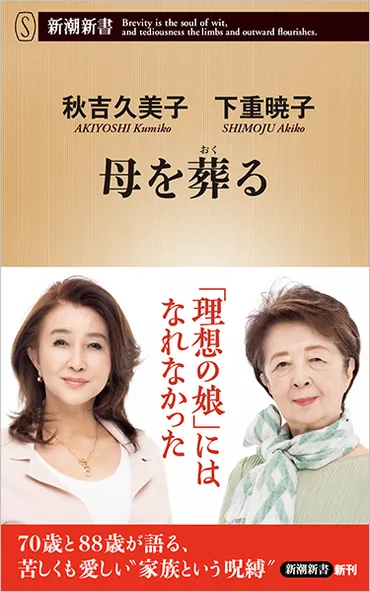

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談『母を葬る』は、母との関係をどのように見つめるのか?母を葬るって、どういうこと!?

💡 秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談では、母との関係、特に「母を葬る」というテーマについて深く語られています。

💡 二人の経験を通して、母との関係が娘の人生に与える影響、そして母を看取った後の複雑な感情などが明らかにされます。

💡 母を葬ることは、単に肉親の死を受け入れることだけでなく、自分自身の心の整理、そして母から受け継いだ価値観との決別を意味するのかもしれません。

それでは、秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談を通して、母を葬るということについて考えていきましょう。

母を葬るというテーマ

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談は、母との関係性に葛藤を抱える女性たちの共感を呼ぶ内容となっています。

✅ 秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談を通して、母との関係性に葛藤を抱える女性たちの生き様、特に「母を葬(おく)る」ことの難しさについて深く考察しています。

✅ 過剰な愛情や期待によって理想の娘像に縛られてきた経験、そして母から受け継いだ価値観との葛藤、晩年の母の看取りを通して感じた複雑な感情などが語られます。

✅ 母との関係は、娘の人生に大きな影響を与え、看取った後もその影は消えないことを、それぞれの経験を通して示しています。

さらに読む ⇒新潮社出典/画像元: https://www.shinchosha.co.jp/book/611064/二人の言葉を通して、母を葬るということは、単なる肉親の死ではなく、自分自身の心の整理、そして母から受け継いだ価値観との決別を意味するのではないかと感じました。

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談を通して、母との複雑な関係を描いた新書『母を葬る』は、過剰な愛情を注がれて育ったにもかかわらず、理想の娘にはなれなかったという二人の経験が語られます。

秋吉さんは、末期がんの母を看取った後も、母の死によって自分自身の足元が失われた感覚を語り、母への思いを断ち切れず、その葛藤を赤裸々に告白します。

一方、下重さんは、常に家族に尽くす母の生き方に疑問を抱きながらも、母の真意を理解するまでに長い年月がかかったことを語ります。

二人の言葉を通して、母を葬ることの難しさ、そして母と娘の深い絆と呪縛が浮き彫りになります。

えーっと、私もお母さんと仲良いんですけど、なんか秋吉久美子さんの話聞いてて、お母さんとの関係、考えさせられちゃった。

母との関係と死

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談は、母親の死という普遍的なテーマを、異なる視点から考察しているのが興味深いです。

✅ 秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談記事は、親の死、特に母親の死をどのように受け止め、どのように向き合っていくのかについて、異なる視点から語られています。

✅ 秋吉さんは、母親の死を「子どもを葬るような気持ち」と表現し、母親に対する感謝と同時に、自身の未熟さを痛感している様子が伺えます。一方、下重さんは、母親への反抗を通して自身の自立を促されたと語り、母親の死によって喪失感を感じながらも、反抗のエネルギーが今の自分を形成したと述べています。

✅ 二人の対談を通して、母親の死は、親子の関係性を見つめ直し、自身の生き方を見つめ直すきっかけとなることがわかります。また、それぞれの人生経験や価値観の違いを通して、親の死に対する多様な受け止め方を示唆しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/relife/article/15508177秋吉久美子さんの母親に対する感謝と同時に感じる未熟さ、下重暁子さんの反抗を通して得た自立、それぞれの言葉が印象的でした。

秋吉さんは、母親に対して反抗期がなく、むしろ母親をいたわる存在として見てきた一方で、下重さんは母親への反抗を経験し、それが今の自分を形成したと語ります。

秋吉さんは母を亡くした時の深い悲しみを語り、下重さんは反抗の対象を失った寂しさを語ります。

2人とも、母親との関係性や母の死を通して、人生における母親の存在の大きさと、死の不可避性を深く考えさせられたことを共有しています。

なんか、お母さんの死って、みんな違う気持ちで悲しむんだなーって思った。

母と娘の関係

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談は、母と娘の関係の多様性を浮き彫りにしています。

✅ 秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談では、二人の母親との関係性が語られました。特に秋吉さんは、母親との関係を「親友」と表現し、常に味方で理解者であったと語っています。

✅ 秋吉さんの母親は、秋吉さんの名前を「正子」から「雅子」へ、そして「まさ子」へと変更しました。これは、秋吉さんの名前の字画が良くないことや、秋吉さんと父親の関係が険悪になったことを懸念していたためです。

✅ 秋吉さんは、母親から受けていた手厚いケアを基準にしていたため、社会に出た後に、周囲の人々から同じようなケアを受けられないことに不満を感じていたことを告白しています。また、母親との強い絆から、時には学校に行きたくないと感じても、母親は叱るのではなく、一緒に買い物へ行くなど、寄り添うことを選んだそうです。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/ef5068c0870b7e14e9cae5e96857f68657fc732b母親の名前の変更や、母親からの過剰な愛情が、秋吉久美子さんの人生に与えた影響は大きいと感じました。

秋吉さんは母親を「親友」のように感じ、深く信頼し、理解者として見ていたと言います。

母親は秋吉さんを常に支え、愛情深く接していましたが、そのことが秋吉さんを傲慢にしてしまった側面もあったと振り返ります。

一方、下重さんは母親に猫かわいがりされていたと語り、母親との良好な関係が、学校に行きたくないと感じた時に、母親に甘えさせてくれたエピソードを共有します。

秋吉久美子さんの話、なんか、お母さんと仲良すぎない?

母親の名前と家族の関係

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談は、母との関係を通して、家族という存在の複雑さを浮き彫りにしています。

✅ 本書は、女優の秋吉久美子さんと作家の下重暁子さんの対談で、母との関係について深く掘り下げています。

✅ 過剰な愛情をかけられながらも、理想の娘にはなれなかった二人の葛藤や、母を「葬る」ことの難しさ、そして母から受け継いだもの、母性への複雑な感情などが赤裸々に語られています。

✅ 母との関係に悩む人だけでなく、家族という枠組みの中で生きていくことの難しさに直面するすべての人に共感と示唆を与えてくれる一冊です。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001758.000047877.html秋吉久美子さんの母親は、娘の名前の字画を気にするなど、娘への愛情の深さと同時に、複雑な思いを抱いていたことがわかります。

二人の母親はそれぞれ「まさ子」という名前で、秋吉さんの母親は、娘の性格や家族の関係を考慮し、名前の表記を変えていたことがわかります。

秋吉さんの母親は、秋吉さんと父親の関係が険悪になるのをみて、おだやかな字面の名前を選んだと話しています。

お母さんの名前って、結構大事なんだね!

母親との絆と共通点

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談は、母と娘の関係の深さと同時に、名前という個人的な要素が家族の関係性に影響を与えることを示唆しています。

公開日:2024/11/28

✅ 女優の秋吉久美子さんと作家の下重暁子さんが、自身の母親について語り合った内容が紹介されています。

✅ 二人とも母親の名前が「まさ子」であるという共通点があり、秋吉さんの母親は娘である秋吉さんの影響で名前の表記を何度か変更していたことが明らかになりました。

✅ 秋吉さんの母親は、秋吉さんと親友のような関係で、ほとんどけんかしたことがなかったと語られ、その理由として、秋吉さんの母親が名前の表記を変更するなど、娘との関係を良好に保とうとしていたことが示唆されています。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/14806?display=full秋吉久美子さんの母親が、娘である秋吉久美子さんの名前を何度か変更したというエピソードは、母親の愛情の深さと同時に、娘との関係を良好に保とうとする強い意志を感じます。

秋吉さんは、物心ついた頃から母親と親友のような関係で、ほとんど喧嘩をしたことがないと語ります。

下重さんも自身の母親の名前が「雅子」であることを明かし、秋吉さんの母親も名前を「正子」から「雅子」に変え、さらに「まさ子」と表記を変えていたことを明らかにしました。

二人の母親の共通点に驚きを隠せない様子が伺えます。

お母さんの名前、何回も変わったんだー!すごい!

秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談を通して、母を葬るということは、肉親の死を受け入れることだけでなく、母との関係性や自分が受け継いだ価値観を見つめ直す機会となることがわかりました。

💡 秋吉久美子さんと下重暁子さんの対談では、母との関係、特に「母を葬る」というテーマについて深く語られています。

💡 二人の経験を通して、母との関係が娘の人生に与える影響、そして母を看取った後の複雑な感情などが明らかにされます。

💡 母を葬ることは、単に肉親の死を受け入れることだけでなく、自分自身の心の整理、そして母から受け継いだ価値観との決別を意味するのかもしれません。