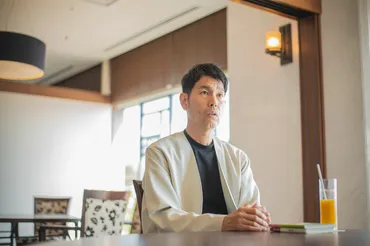

堀本裕樹の俳句の世界?エッセイと句の融合とは!!?

💡 堀本裕樹さんは、元々は小説家を目指していたが、俳句の世界に足を踏み入れた。

💡 様々な経験を経て、迷走の日々を送った堀本裕樹さんは、俳句を通して自身の内面を見つめ直すようになった。

💡 堀本裕樹さんは、独自の視点で新たな俳句の楽しみ方を提案している。

それでは、堀本裕樹さんの俳句の世界を探求していきましょう。

俳人としての道

堀本裕樹さんの俳句には、故郷である熊野の風景や自身の心の揺れ動きが美しく表現されていますね。

✅ 堀本裕樹さんは、当初小説家を目指していたが、國學院大學で俳句サークルに入会したことをきっかけに、俳句の世界へ。小説創作のために俳句を学び始めたものの、大学時代はほとんど創作せず、卒業後は様々な職を経験しながらも創作活動を続け、最終的に俳句を自分の表現手段と決意した。

✅ 迷走の日々は、堀本さんの俳句創作に大きな影響を与え、25歳の時に詠んだ「那智の滝われ一滴のしづくなり」という句は、故郷である熊野の風景と自身の存在の小ささを対比させ、彼の俳句の世界を確立する転換点となった。

✅ この句は多くの評価を受け、第一句集『熊野曼陀羅』に収録され、第36回俳人協会新人賞を受賞。迷走の時代を経て生まれたこの句は、堀本さんの俳人としての道を切り開く重要な作品となった。

さらに読む ⇒國學院大學出典/画像元: https://www.kokugakuin.ac.jp/article/329436迷走の時代を経て、俳句にたどり着いた堀本さんの情熱を感じます。

堀本裕樹氏は、当初は小説家を目指していましたが、國學院大學で俳句サークルに入り、俳句の魅力に気づくようになりました。

しかし、大学時代はほとんど俳句創作せず、卒業後は出版社の編集者を目指しましたが、希望が叶わず、その後は迷走の日々を送ります。

古書店や遺跡発掘のバイト、出版社の営業職、地元和歌山のぶどう農園でのバイトなど、様々な経験を経て、創作への気持ちは揺らぎませんでした。

雑誌投稿や賞への応募を続け、短歌では『短歌研究新人賞』で佳作を得、俳句でもいくつか予選通過するなどの成果を出し始めます。

そして、25歳の頃に詠んだ「那智の滝われ一滴のしづくなり」という句が、多くの人から評価され、第一句集『熊野曼陀羅』に収められました。

この句集は、第36回俳人協会新人賞を受賞し、故郷への熱い思いが織り込まれた句集として、多くの人に読まれています。

堀本さんは、迷走の日々の中で俳句に出会い、自分の表現手段として選び取り、様々な経験を経て、俳人としての道を歩んでいます。

うん、よう考えたら、迷走って、才能の開花に繋がるんやろな。

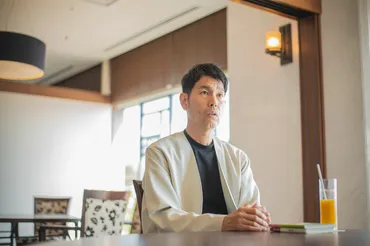

「才人と俳人俳句交換句ッ記」の制作秘話

堀本裕樹さんの俳句とゲストとのコラボレーション、興味深いですね。

✅ 堀本裕樹さんとゲストが、互いに季語を題材に句を詠み、エッセイを書き、対話形式で作品を制作する連載について、堀本さんがそのプロセスや独自性を語っている。

✅ この連載では、ゲストの句やエッセイが堀本さんの記憶や感情を呼び覚まし、新たな句を生み出すというダイアローグ的な側面が特徴。

✅ ゲストの句に対する堀本さんの返しは、瞬発力とユーモアを交えつつ、ゲストの個性や作品に敬意を払い、互いに刺激し合うような関係性が構築されている。

さらに読む ⇒書評まとめ読み!本の総合情報サイト | Book Bang -ブックバン-出典/画像元: https://www.bookbang.jp/review/article/762712ゲストからの刺激が、堀本裕樹さんの新しい句を生み出す、まさにダイアローグですね。

堀本裕樹氏は、才人と俳人の掛け合いによる句作の面白さ、ゲストとの゛勝負゛のような緊張感、そして短期間での制作における瞬発力について語っています。

従来の俳句が一人で行う「モノローグ」的なものだとすれば、今回の企画はゲストとのやり取りによる「ダイアローグ」であり、ゲストの句やエッセイからインスピレーションを得て、堀本氏は自身の句を創作しています。

特に、ゲストからの句やエッセイを受け、短期間で自身の句を形にする際には、瞬発力とゲストに対する配慮が求められました。

堀本氏は、ゲストの句やエッセイから受けた印象を瞬時に俳句モードに切り替え、携帯などに浮かんだ句を書き留め、そこからエッセイへと広げていくというプロセスを説明しています。

また、ゲストとの「勝負」という側面も強調され、ゲストがどのような句を詠むのか、そしてどのように返答するかについて、堀本氏は毎回緊張感を持って制作に臨んでいたことがわかります。

インタビューでは、具体的に加藤諒氏の句とエッセイに対する堀本氏の返答例が挙げられ、堀本氏がゲストの個性や作品に合わせて、ユーモアを含めた返答を試みている様子が伺えます。

全体として、堀本氏は今回の企画を通じて、従来の俳句とは異なる、ダイアローグ形式による句作の面白さ、そしてゲストとの緊張感と瞬発力を伴う制作過程の面白さを実感したようです。

ゲストとの対話によって、深みが増す俳句の世界。

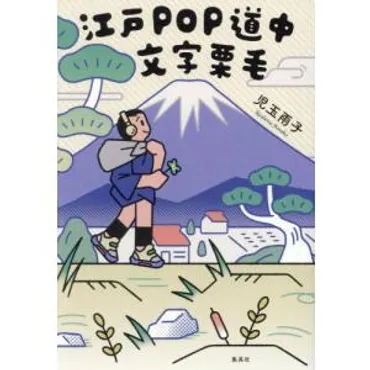

俳句と近世文芸の魅力

堀本裕樹さんと児玉雨子さんの対談、興味深いです。

公開日:2023/12/12

✅ 「才人と俳人 俳句交換句ッ記」は、堀本裕樹さんが様々な分野の著名人に俳句とエッセイを依頼し、それに堀本さんが応えるという交換日記形式の本である。

✅ 児玉雨子さんは、芭蕉の初期の句にパンクな魅力を感じ、現代社会に照らし合わせて古典の面白さを再解釈している。

✅ 作詞は、制約の中で言葉を選び、表現する点で俳句と共通点があり、児玉さんは俳句と作詞の類似性に言及している。

さらに読む ⇒集英社 文芸ステーション出典/画像元: https://www.bungei.shueisha.co.jp/interview/saijintohaijin2/古典の面白さを再解釈する、現代における俳句の新たな魅力を感じます。

俳人の堀本裕樹さんと作詞家で小説家の児玉雨子さんの対談では、堀本さんの著書『才人と俳人俳句交換句ッ記』と児玉さんの著書『江戸POP道中文字栗毛』を題材に、俳句と近世文芸の魅力について語り合いました。

児玉さんは、『才人と俳人〜』に参加したきっかけとして、堀本さんが雑誌連載時代に声をかけたこと、そして、他の方々の俳句とエッセイを読んだ際、特に最果タヒさんや武井壮さんの句に印象を受けたことを挙げました。

また、堀本さんが各句の解説エッセイを書いてくださっている構成も、読者にとって親しみやすいと感じています。

堀本さんは、児玉さんが水道橋博士との対談動画で松尾芭蕉の「狂句木こ枯がらしの身は竹ちく斎さいに似たる哉かな」を紹介していたことに触れ、その句に対する児玉さんの熱意を感じたことを語りました。

対談では、初期の芭蕉の句が現代の若者にも響く可能性が話題になり、児玉さんは初期の芭蕉の句を「ヒップホップみたいでかっこいい」と表現しました。

堀本さんは、芭蕉の句が時代とともに変化していく様を「イケイケ」から「枯淡の境地」へと例え、初期の句には勢いがあり、現代においてもパンクな魅力を感じると説明しました。

児玉さんは、古典の面白さを再発見した経験を語り、芭蕉の初期の句を通して、教科書に載っている完成された作品よりも、そこに至るまでの道のりに興味を持つようになったと語りました。

また、自身の著書『江戸POP〜』では、江戸庶民の文芸を現代社会に照らし合わせながら、今の言葉で語り直していることを説明しました。

対談を通じて、俳句と作詞が持つ共通点や、近世文芸の魅力が改めて浮き彫りになりました。

特に、制約の中で考える作詞と俳句の類似性や、古典作品が現代社会においても新たな解釈を生み出す可能性が示唆されました。

芭蕉の句が現代の若者にも響くって、すごいですね!

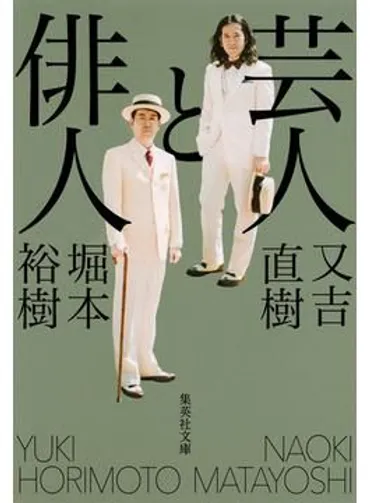

「海辺の俳人」の魅力

堀本裕樹さんのエッセイと俳句、独特の組み合わせですね。

公開日:2023/08/18

✅ 「海辺の俳人」は、エッセイと俳句を組み合わせた作品で、俳句は挿絵のようにエッセイのアクセントとなり、読者に俳句の世界への理解を深める役割を果たしている。

✅ 著者は、エッセイを通して自身の変化をロードムービーのように表現しており、特にミキサーに関するエピソードは、著者の「変人」な一面を表す熱量の高い文章となっている。

✅ エッセイは、日常的に俳句を教えたり、又吉直樹さんとの仕事を通して培われた親しみやすい語り口で書かれており、俳句を知らなくても楽しめる内容となっている。また、結婚や出産という人生の転換点がエッセイに反映され、著者の変化が自然な形で描かれている。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/14980739エッセイのアクセントとなる俳句が、作品に深みを与えていますね。

『海辺の俳人』は、エッセイと俳句が組み合わされた作品で、散文の中に俳句がアクセントとして差し込まれ、読み手の理解を深める役割を果たしている。

著者は、エッセイの流れに合う句を選び、文章の最後に自身の俳句を置くことで、エッセイの締めくくりと、そこから再びエッセイの世界への立ち返りを促す構成としている。

ミキサーに関するエッセイでは、著者の「ときどき変人」な一面が顕著に現れており、熱量の高い文章となっている。

連載形式ということもあり、日々の出来事や変化が自然に記録されている。

また、俳句を教える経験や、又吉直樹さんとの仕事を通して、親しみやすい語り口が培われている。

著者は、俳句を知らなくても楽しめるエッセイを目指しており、子供が生まれたことで文体が変化したという指摘も興味深い。

最後の引っ越しという展開は、予想外であり、ドラマチックな終幕となっている。

うん、変人って言うより、熱心なだけやな。

堀本裕樹氏の活動

堀本裕樹さんと田丸雅智さんのコラボ企画、ユニークですね。

✅ 俳人・堀本裕樹さんとショートショート作家・田丸雅智さんのコラボ企画「五七五の小説工房」がオープン。

✅ 俳句を公募し、特選作品から二句を選び、田丸さんがショートショート作品に仕上げるという、新しい俳句の楽しみ方を提案する企画。

✅ 芥川賞作家・ピース又吉の影響や俳句を作るコツなど、二人の対談を通して、俳句の魅力や可能性が語られている。

さらに読む ⇒ダ・ヴィンチWeb出典/画像元: https://ddnavi.com/person/6369/俳句と小説の融合、新たな可能性を感じます。

堀本裕樹氏は俳人で、句会やイベント、メディア掲載など多岐にわたる活動を行っています。

主な活動として、自身主宰の『いるか句会』の開催、ピース・又吉直樹氏との連載『ササる俳句笑う俳句』、『すばる』での連載、『俳句でつくる小説工房』などの著書があります。

また、自身の著作や活動をまとめたオフィシャルサイトも運営しています。

俳句は、言葉の芸術である。

堀本裕樹さんの活動は、俳句の可能性を広げるものであり、とても刺激的でした。

💡 堀本裕樹さんは、自身の経験を通して俳句の世界を確立した。

💡 堀本裕樹さんの俳句は、ゲストとのコラボレーションや古典の解釈を通して新たな魅力を生み出している。

💡 堀本裕樹さんは、現代においても俳句の世界を革新し続けている。