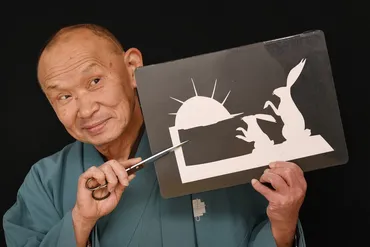

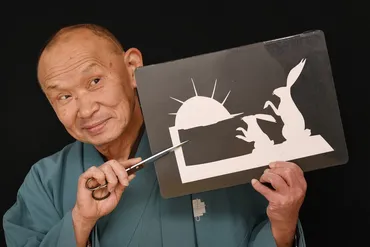

林家正楽師匠の紙切り!寄席の伝統芸能を継承する技とは?寄席紙切りの第一人者、林家正楽師匠の教えとは!!?

💡 寄席紙切り芸は、伝統芸能として長年愛されています。

💡 林家正楽師匠は、寄席紙切り芸の第一人者として知られています。

💡 師匠の芸と教えは、多くの後継者たちに受け継がれています。

それでは、林家正楽師匠について、詳しく見ていきましょう。

寄席紙切りの第一人者、林家正楽師匠の教え

林家正楽師匠の教えは、まさに伝統芸能の真髄を感じますね。

公開日:2023/01/04

✅ この記事は、落語家である林家正楽さんが、伝統芸能である「紙切り」の魅力について語っている内容です。

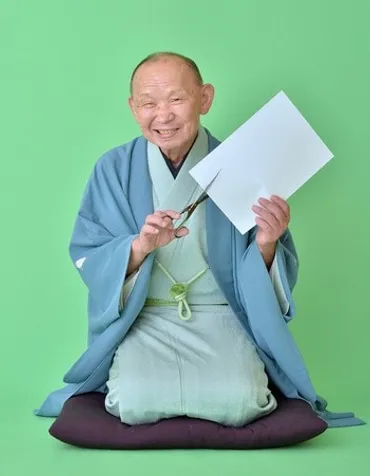

✅ 正楽さんは、長年の経験から、新春の寄席では観客から干支の動物を切ってもらいたいというリクエストが多いことを明かしています。

✅ また、年齢を重ねて体力面での衰えを感じながらも、紙切りに対する情熱は衰えず、現在も5枚ほどの作品を15分間で作り出す技術を披露しているとのことです。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230101/ddv/090/200/029000c師匠の言葉から、寄席という文化に対する熱い思いが伝わってきます。

林家正楽師匠は、寄席紙切りの第一人者として、ほぼ毎日、東京の様々な寄席で高座に上がっています。

師匠から「品がなくちゃいけない」「綺麗じゃなきゃダメだ」と教えられ、無理に笑わせようとするのではなく、自然な笑い、お客さんが「いいな」と思えるような芸を大切にしているそうです。

師匠は、寄席芸人は寄席に出ていない芸人と違うと語り、芸を磨くために必要な日々の努力について、太神楽の翁家社中や、故・鏡味仙三郎・仙之助師匠の例を挙げて説明しました。

正楽師匠の言葉からは、寄席という伝統芸能への深い愛情と、後輩芸人への温かいまなざしを感じることができました。

師匠の教え、ホンマもんやなぁ。伝統芸能って、奥が深いんやな。

林家正楽さんの芸と紙切りへの情熱

林家正楽師匠の芸は、まさに伝統芸能の粋ですね。

公開日:2020/12/03

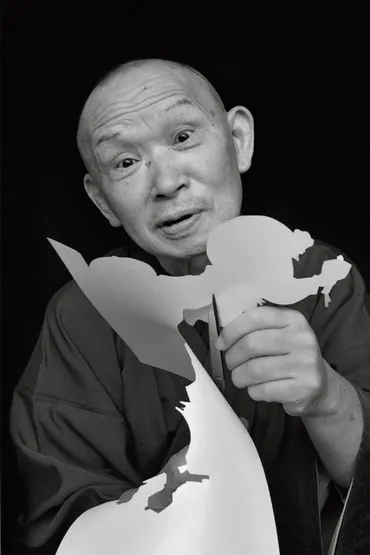

✅ 林家正楽さんは、50年以上寄席紙切りの芸を続けている。注文を受けて瞬時に紙を切る芸は、お客さんの感嘆の声を聞きたいが故に、芸に命をかけている。

✅ 紙切りは、持ち時間15分の中で、5~6つの注文をこなし、時間配分が重要となる。どんな注文にも対応できるよう、流行しているものや世相を反映したネタを常に準備している。

✅ 師匠から「下品なものは切るな、品格を持て」と教えられ、表現にも気を配っている。寄席の芸は、当意即妙で臨機応変でなければならない。そのため、身体を動かすことで躍動感や勢いのある作品、静止したものは動かさないことで完成度の高い作品を生み出す。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1009287師匠の技は、長年の鍛錬の賜物であり、まさに圧巻です。

林家正楽さんは、寄席紙切りの芸人として50年のキャリアを持つ。

お客さんの注文に応えて、瞬時に紙を切ってみせる、当意即妙・臨機応変の芸が持ち味。

文化庁芸術選奨を受賞した喜びを語るとともに、師匠の教え、紙切りに対する情熱、ハサミへのこだわりなどを明かす。

紙切りは、寄席という枠を超えて、時代の世相を反映する芸術であることを示している。

寄席紙切り芸は、伝統芸能でありながら、現代の世相も反映している興味深い芸術です。

林家正楽師匠の芸道への探求心

林家正楽師匠の芸道への探求心は、本当に素晴らしいですね。

公開日:2024/01/26

✅ 林家正楽さんは57年間毎日寄席で紙切りを披露してきた第一人者であり、お客さんからのお題をその場で下書きなしに切り絵にするという芸を続けてきた。

✅ 正楽さんは紙切りの魅力について、50年以上毎日続けていても飽きないこと、お客さんの注文によって変化を楽しめること、紙やハサミなど道具との相性も重要であることなどを語っている。

✅ 最近の注文では、大谷翔平選手やプーチン大統領など、世相を反映したものが多く、正楽さんは常に世の中の流行を把握し、お客さんの注文に応えられるよう努力している。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/10961?display=full師匠の言葉からは、芸に対する真摯な姿勢と情熱を感じます。

林家正楽師匠は、寄席紙切りの第一人者として、ほぼ毎日、様々な寄席で高座に上がっています。

師匠は、弟子入り当初はキャバレーやパーティーなど、寄席以外での場で経験を積みました。

初めての寄席は、新宿末廣亭での代演で、師匠の代役を務めたそうです。

当時は、楽屋から高座が丸見えで、有名な落語家たちが楽屋にいて、緊張したそうです。

師匠は、お囃子についても詳しく、寄席のお囃子には、元芸者さんや奥様など、経験豊富な方が多くいたことを教えてくれました。

また、紙切り中に注文に合わせたお囃子を奏でるお囃子さんの技量に感心し、そのアドリブ性に驚嘆していました。

師匠は、まだ未熟だと感じており、芸を極めるために日々精進していることを語りました。

すごいなぁ…。毎日、寄席で紙切りをするって、どんだけ大変なんだろう。

林家正楽さんの逝去

林家正楽師匠の逝去は、日本の伝統芸能界にとって大きな損失です。

公開日:2024/01/26

✅ 寄席紙切り芸の第一人者、林家正楽さんが21日午前6時29分、76歳で亡くなりました。

✅ 正楽さんは1966年に二代目林家正楽に入門、2000年に三代目を襲名し、客からの注文に応じて紙切り芸を披露する卓越した技で親しまれていました。

✅ 2020年には芸術選奨文部科学大臣賞、2023年には松尾芸能賞の功労賞を受賞しており、19日の東京都内での寄席が最後の出演となりました。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024012600750&g=soc師匠の功績は、後世に語り継がれるべきものです。

紙切り芸の第一人者、3代目林家正楽(はやしや・しょうらく)さんが、1月21日に76歳で亡くなりました。

26日、落語協会が発表しました。

関係者によると、自宅で倒れ、都内の病院で亡くなったとのことです。

正楽さんは、寄席紙切り芸の象徴的な存在として、切れ目なく紙を切る技で人物や物体を生き生きと表現することで知られていました。

客のリクエストにも応える姿は、国内外で人気を集め、海外の客や学校訪問でも活躍していました。

1966年に2代目林家正楽に入門し、1988年に「林家小正楽」を襲名、2000年に3代目「林家正楽」を襲名しました。

2020年には「芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)」を受賞するなど、その功績は高く評価されていました。

落語協会の会長は、正楽さんの寄席への愛情と、客を楽しませようとする姿勢を称え、突然の別れを惜しむコメントを発表しました。

師匠の逝去は、ホンマに残念や。ご冥福をお祈りいたします。

林家正楽師匠の芸は、日本の伝統芸能の素晴らしさを改めて感じさせてくれます。

💡 林家正楽師匠は、50年以上寄席紙切り芸を続け、多くの観客を魅了してきました。

💡 師匠の教えは、後継者たちに受け継がれ、伝統芸能はこれからも発展していくでしょう。

💡 林家正楽師匠の逝去は、日本の伝統芸能界にとって大きな損失ですが、師匠が残した功績は永遠に語り継がれるでしょう。