林家正楽さんの逝去と、伝統芸能の継承: 紙切りは未来へ繋がるのか?寄席紙切りの名人、林家正楽さんの逝去とは!!?

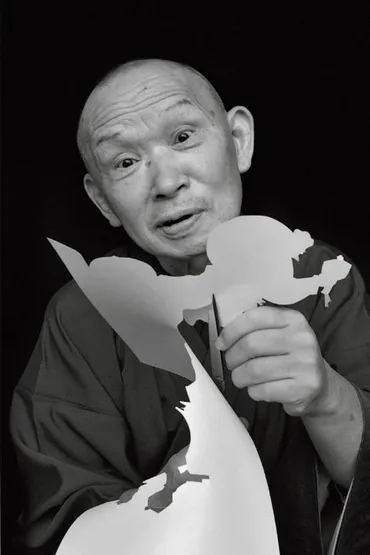

💡 林家正楽さんは寄席紙切りの名人として知られています。

💡 正楽さんは2024年1月21日に逝去されました。

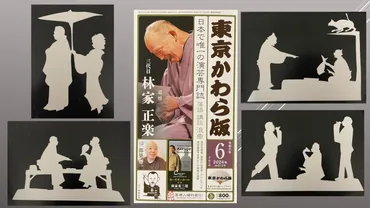

💡 正楽さんの紙切りは、お客さんにお題を言ってもらって、それをさっと切る芸です。

それでは、第一章、林家正楽さんの逝去と、筆者の追悼から始めさせていただきます。

林家正楽さんの逝去と、筆者の追悼

林家正楽さんの逝去を悼むとともに、師匠の芸について改めて考えてみたいと思います。

✅ この記事は、林家正楽師匠の追悼として、師匠の芸について様々な角度から語られています。

✅ 師匠の紙切りに対するスタンス、弟子や同業者からの思い出話、師匠の芸に対する評価などが紹介されています。

✅ 伝統芸能としての紙切りを大切にしつつも、時代の変化に対応していく師匠の姿勢が読み取れます。

さらに読む ⇒ 演芸のまわり、うろちょろ。出典/画像元: https://engei-yanbe.com/archives/7636正楽さんの逝去は、伝統芸能界にとって大きな損失です。

林家正楽さんは、寄席紙切りの名人として知られ、2024年1月21日に逝去されました。

前日までは元気だったとのことですが、翌朝亡くなっているのが発見されました。

正楽さんの紙切りは、お客さんにお題を言ってもらって、それをさっと切る芸です。

持ち時間は10分ほどで、その間に4つくらいのお題を切ります。

正楽さんは、その素早い技だけでなく、飄々とした人柄も魅力でした。

筆者は、2008年から正楽さんの紙切りを記録しており、523回のデータがあります。

データによると、正楽さんは初めてのお題でも3分台で切るのがほとんどで、4分を超えたのはわずか5回でした。

筆者は、落語情報誌「東京かわら版」で、正楽さんの紙切りについて記事を書いており、2024年2月号に掲載されました。

その記事は、正楽さんの紙切りのデータに基づいて書かれており、正楽さんが正月によく切ったお題について触れています。

記事が完成した1月12日、正楽さんは寄席で紙切りをしていたはずです。

筆者は、2月26日に正楽さんの訃報を知り、記事が掲載された雑誌を受け取ったその日に、正楽さんが亡くなったことを知りました。

筆者は、正楽さんの人柄と芸を偲び、その逝去を悼んでいます。

正楽師匠は、ほんまにええ人やったなぁ。

林家正楽さんの芸「寄席紙切り」の魅力

続いて、林家正楽さんの芸「寄席紙切り」の魅力についてお話しします。

公開日:2020/12/03

✅ 林家正楽さんは、50年間にわたり寄席紙切りの芸を追求してきた伝統芸能家です。

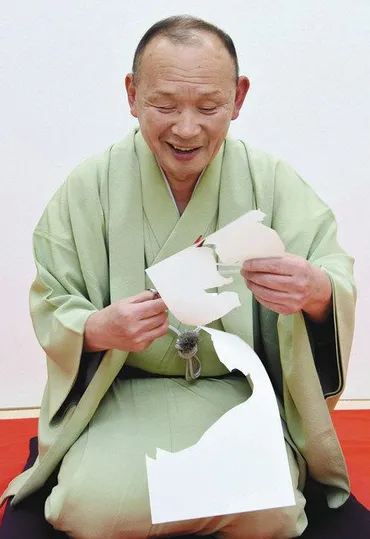

✅ 紙切りは、お客さんの注文に応えて瞬時に形を切り出し、その場での臨機応変な芸が魅力です。正楽さんは、お客さんの感嘆の声を聞くために紙切りを続けていると語り、その芸に対する情熱を語っています。

✅ 正楽さんは、師匠から受け継いだ「下品なものは切るな、品格を持て」という教えを胸に、時代の世相を反映した作品を創り出しています。また、ハサミの選び方や研ぎ方など、道具へのこだわりも紹介されています。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1009287正楽さんの紙切りは、ただ紙を切るだけでなく、そこに込められた技術と表現力、そしてお客さんとの一体感が魅力ですね。

林家正楽さんは、50年間にわたり寄席紙切りという芸を続けてきた、文化庁芸術選奨を受賞した実力派です。

紙切りは、お客さんの注文に応えて瞬時に紙を切ってみせる、当意即妙な芸。

林家正楽さんは、客席から「ワーッ」という感嘆の声を聞くために、紙切りを続けていると言います。

紙切りは、寄席の芸であり、15分ほどの持ち時間内で5~6つのお題を切るため、時間配分が重要です。

どんな注文でも切るように心がけていますが、知らないものは「どういうものですか」と聞くそうです。

流行しているものは予め調べておくこともあるとのことです。

表現には「下品なものは切るな、品格を持て」という師匠の教えを大切にしているそうです。

東日本大震災の際には「奇跡の一本松」や「祈る人」と「飛び立つ鳩」などを切り、世相を反映した作品を披露しました。

紙切りには、ハサミの使い方も重要な要素です。

林家正楽さんは、上野の老舗刃物店で購入したハサミを、自分仕様に改造して使用しています。

刃の長さや切れ味、ネジの緩み具合など、細部にまでこだわり、お客さんからよく見えるように工夫しています。

紙切りは、時代や世相を映し出す、まさに寄席の芸と言えるでしょう。

まさに伝統芸能の面白さを体現していると言えるでしょう。

林家正楽師匠の芸と人柄

それでは、林家正楽師匠の芸と人柄について深掘りしていきましょう。

✅ 林家正楽は、観客からの注文に応じて様々なものを紙から切り出す寄席紙切り芸で、50年以上第一人者として活躍している。

✅ 観客の注文に応えることで、常に新しい挑戦があり、季節の物や話題の物など、時代に合わせて変化していく楽しさがある。

✅ 新真打ちの昇進披露興行では、新真打ちの似顔絵や師匠と並んだ姿を切り、観客から大きな拍手を受けた。紙切り芸を通して、観客と一体となり、笑いや感動を共有する喜びを味わっている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/7366師匠の芸は、観客を楽しませるだけでなく、伝統芸能の素晴らしさを伝える力を持っていたと思います。

林家正楽師匠の追悼記事から、師匠の人柄と芸についてまとめます。

正楽師匠は、持ち前の機転と卓越した技術で、お客さんの注文に応え、紙切りという伝統芸能を現代に繋げました。

師匠の芸は、伝統芸能としての技術を重んじつつも、時代に合わせて変化を取り入れていました。

流行のアニメや有名人などの注文にも対応し、見た目も美しさにこだわった作品を生み出していました。

師匠の芸は、見た目の美しさだけでなく、そこに込められたユーモアや機知が魅力でした。

師匠の芸を通して、伝統芸能の面白さや奥深さを再認識させられます。

弟子たちとの関係も師匠らしいエピソードが満載で、師匠の人柄の温かさと、弟子たちへの愛情を感じます。

正楽師匠の芸は、私たちに多くの笑いと感動を与えてくれました。

師匠の残した功績は、これからも多くの人に語り継がれていくでしょう。

師匠って、すごく優しい人だったんだね。

伝統芸能の継承:名前を受け継ぐ者たち

さて、次の章では、伝統芸能の継承について考えてみたいと思います。

✅ この記事は、林家正楽、春風亭小柳枝、翁家小楽という3人の著名な芸人が亡くなったことを受けて、それぞれの芸名継承について考察している。

✅ 特に、正楽は息子である二楽師が継ぐ可能性が高く、小柳枝は弟子が継ぐことはまずないため、しばらく塩漬けになる見込みだが、春風亭かけ橋さんが将来継ぐ可能性も示唆されている。

✅ また、春風亭柳昇の名跡は、小柳枝師が反対していたため襲名されてこなかったが、小柳枝師の死によって襲名される可能性が高まっている。柳昇襲名候補としては、昇太師やその弟子、瀧川鯉八などが挙げられている。

さらに読む ⇒【令和版】でっち定吉らくご日常&非日常 – 落語よろずブログ 感想・考察・ネタ・炎上出典/画像元: https://detchisadakichi.com/?p=26925伝統芸能の継承は、単に名前を受け継ぐだけでなく、その芸をさらに発展させることだと思います。

林家正楽、春風亭小柳枝、翁家小楽といった芸人が亡くなり、彼らの名前が今後どうなるのかが話題になっています。

特に正楽師匠は晩年の高座が面白く、鋏試しの馬など思い出の品々が残されています。

小柳枝師は長く休養しており、最後の姿はコロナ禍の寄席での公開リハビリのようなものでした。

小楽師は、若い弟子に芸を譲り実質引退したようです。

各師匠の名前がどのように継承されるのか、作家はそれぞれの師匠の弟子や血筋などを考慮しながら考察しています。

正楽は二楽師が継ぐ可能性が高いと考えられます。

小柳枝は、弟子が継ぐ可能性は低く、しばらく塩漬けになる見込みです。

しかし、春風亭かけ橋さんが継ぐ可能性もわずかにあります。

柳昇は、小柳枝師の反対により襲名されなかったようです。

今後、弟子世代の昇太師が襲名する可能性もありますが、可能性としては低いようです。

瀧川鯉八が鯉白を襲名する可能性や、曾孫弟子世代の昇輔さんが襲名する可能性も考えられます。

太神楽は、翁家和楽が名前を受け継ぐことが予想されます。

名前を受け継ぐって、責任重大やで。

芸人たちと師弟の関係

最後の章では、芸人たちと師弟の関係について考えてみたいと思います。

✅ 林家正楽師匠は、寄席の芸人として、「品がなくちゃいけない」「綺麗じゃなきゃダメだ」という教えを大切にしている。

✅ 芸はわざと笑わせる必要はなく、自然に笑えるものであれば良いという考えを持っている。

✅ 寄席は、お客さんに少しでもよろこんでもらうために、修行を重ねている。

さらに読む ⇒ほぼ日刊イトイ新聞出典/画像元: https://www.1101.com/n/s/hayashiyashoraku/2022-12-27.html師弟関係は、伝統芸能の世界において非常に重要な要素ですね。

林家正楽師匠は、寄席紙切りの第一人者として、ほぼ毎日、様々な寄席で活躍されています。

師匠から教わった「品がないちゃいけない」「綺麗じゃなきゃダメだ」という言葉は、芸に対する姿勢を表す重要な教えだと考えています。

無理やり笑わせるのではなく、自然な笑いを大切にしている正楽師匠は、客席に少しでも喜びを届けるために、日々努力を続けています。

寄席には、紙切りや曲芸など、様々な芸人がいますが、彼らは表舞台での華やかな姿の裏で、厳しい修行を重ねています。

たとえば、太神楽の翁家社中の和助さんは、本番で土瓶を落とさないように、毎日稽古を重ね、師匠から厳しい指導を受けてきました。

正楽師匠は、和助さんのことを気にかけており、コロナ前には頻繁に行われていた打ち上げで、和助さんがひとりでしゃべり、騒ぎ、そしてひとりで寝てしまう様子を面白く語っていました。

和助さんの師匠である鏡味仙三郎さんは、昨年亡くなられ、正楽師匠は彼のことを「ボンボンさんのすぐ下の、ね。

鏡味仙三郎・仙之助という名人でね。

ぼくよりも、ふたつ上とひとつ上のコンビだった」と懐かしそうに語っていました。

師弟関係は、伝統芸能の継承にとって不可欠なものです。

林家正楽さんの逝去は、日本の伝統芸能界にとって大きな損失ですが、師匠の残した功績は、これからも多くの人に語り継がれていくでしょう。

💡 林家正楽さんは寄席紙切りの名人として、多くの人に愛されました。

💡 正楽さんの芸は、伝統芸能としての技術と、現代の世相を反映した作品で知られています。

💡 正楽さんの逝去は、伝統芸能の継承について考えさせられる出来事です。