鈴本演芸場って知ってる?歴史と伝統が息づく上野の寄席とは!!?

💡 鈴本演芸場は、江戸時代から続く歴史ある寄席です。

💡 上野広小路駅に近く、アクセス抜群です。

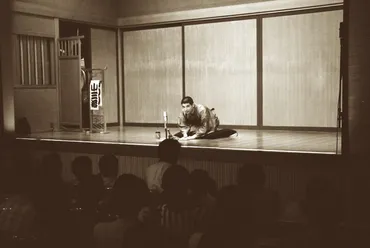

💡 落語や漫才などの伝統芸能を楽しむことができます。

それでは、最初の章として、鈴本演芸場について詳しく見ていきましょう。

上野の伝統芸能:鈴本演芸場

鈴本演芸場は、上野駅周辺の観光スポットの一つとして、多くの観光客に親しまれています。

✅ この記事は、上野駅に隣接する御徒町駅周辺の魅力を紹介するものです。特に、創業100年を超える老舗鮮魚スーパー「吉池」直営の居酒屋「味の笛」で、リーズナブルに新鮮な魚介と地酒を堪能できる様子が詳しく描写されています。

✅ また、御徒町駅南口の「おかちまちパンダ広場」や、アメ横にある中華料理店「天天楽」など、御徒町駅周辺の観光スポットや飲食店についても触れられています。

✅ 特に、「味の笛」では、新鮮な魚介を使った料理や地酒、そしてリーズナブルな価格が魅力で、上野界隈の居酒屋激戦区の中でも人気が高いことが伺えます。

さらに読む ⇒ι�ԤΥ������ߤȥۥƥ롦�ĥ������Ҷ�����������ӡڥե����ȥ�٥��出典/画像元: https://4travel.jp/travelogue/11834443上野駅周辺には、美味しいお店がたくさんあるんですね!。

鈴本演芸場は、東京都台東区上野にある、江戸時代に「本牧亭」として創業した伝統ある寄席です。

160年の歴史を持ち、日本の寄席演芸の歴史を語る上で重要な存在です。

鈴本演芸場は、上野広小路に位置し、アクセスも良好です。

周辺にはアメヤ横町や湯島天神など、下町の雰囲気を残すスポットが多く存在します。

レトロどころか、創業160年やで!あんた、歴史の教科書でしか知らんのか?

時の流れと共に:鈴本演芸場の変遷

鈴本演芸場は、長い歴史の中で、多くの変化を遂げてきたんですね。

✅ 鈴本演芸場は上野広小路駅に近く、アクセス抜群。館内はゆったりとした座席配置で、売店やトイレも完備している。

✅ 桂文枝をトリに迎え、人気落語家が集結した記念興行は、開場前から多くの観客で賑わった。二ツ目から真打まで、個性豊かな芸を堪能できる豪華なラインナップだった。

✅ 落語協会設立100周年記念興行は、伝統芸能の魅力と現代の笑いを融合させた、充実した内容で、観客を魅了した。今後も、手軽に楽しめる落語の世界を楽しんでいきたい。

さらに読む ⇒マルチな視点で見よう出典/画像元: https://multipoints.jp/2024/06/23/hobby-suzumoto/落語って、昔はもっと身近なものだったんでしょうね。

鈴本演芸場の歴史は、初代席亭の龍助が上野広小路に「軍談席本牧亭」を開設した1857年に遡ります。

その後、明治時代に「鈴本」と改称され、1923年の関東大震災後に現在の場所に移転しました。

1971年にはビルに建て替えられ、現在の鈴本演芸場が完成しました。

鈴本という名前の由来は、明治時代に町人に苗字が許された際に、鈴木の姓と本牧亭の「本」を組み合わせたことから来ています。

場所は当初、現在の鈴本の裏手にありましたが、明治時代に現在の場所に移転しました。

現在のビルは昭和45年から1年間かけて建設され、昭和46年に完成しました。

時代と共に変化を遂げながらも、伝統を守り続ける鈴本演芸場は、まさに文化の継承者と言えるでしょう。

舞台裏の物語:鈴本演芸場の魅力

演芸の世界も、コロナ禍の影響を受けているんですね。

公開日:2021/06/29

✅ この記事は、コロナ禍で存続の危機にある寄席について、落語家の柳家さん喬さん、桂米助さん、瀧川鯉斗さん、紙切り芸人の林家正楽さんのインタビューを交えながら解説しています。

✅ 特に、さん喬さんと米助さんは、かつて存在した「人形町末廣」という伝説の寄席の閉館を目の当たりにした経験から、寄席の大切さ、歴史、そして人々の思い出を語っています。

✅ 記事では、寄席が戦後、娯楽が多様化する中で減っていった現状や、寄席が落語家にとってかけがえのない修行の場であること、そして寄席が人々の思い出を繋ぐ大切な存在であることを強調しています。

さらに読む ⇒Business Insider Japan|ビジネス インサイダー ジャパン出典/画像元: https://www.businessinsider.jp/post-237546寄席がなくなってしまうのは寂しいですね。

鈴本演芸場は、285席の自由席制で、客席にはテーブルが設置されているため、飲食をしながら演芸を楽しむことができます。

客層は比較的上品で、ヤジや掛け声はあまり飛びませんが、ひいきの芸人が登場すると歓声が上がることもあります。

出演は落語協会所属の芸人に限定されており、落語芸術協会の出演者は1984年から見られなくなりました。

これは、落語芸術協会の興行での客入りが少なく、鈴本演芸場の収支が悪化したことが原因です。

鈴本演芸場は、定席と特別公演、正月初席を開催しており、伝統的な落語や漫談、音楽などを楽しむことができます。

伝統と歴史を受け継ぎながら、現代でも多くの人に愛される演芸場です。

うーん、寄席って、なんかおじいちゃんおばあちゃんが行くところってイメージがあるんだけど、若い人も行くの?

継承される伝統:席亭の想い

鈴本演芸場の席亭さんは、伝統を守りながら、新たな挑戦もされているんですね。

✅ 鈴本演芸場がコロナ禍で経営難に陥り、7代目席亭の鈴木敦さんが、経営資源の集中、月曜休業、従業員整理などの対策を講じたこと。

✅ オンライン寄席の開催や、客席を半分にするなど、コロナ対策を徹底し、観客が安心して楽しめる環境作りに取り組んでいること。

✅ 経営改革に加え、歌舞伎座を参考に幕見券を導入するなど観客の利便性向上を図り、落語界の大名跡「古今亭志ん生」の襲名問題にも取り組むなど、伝統芸能の継承にも力を入れていること。

さらに読む ⇒日刊ゲンダイDIGITAL出典/画像元: https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/292192伝統芸能を次世代に繋ぐのは、本当に大変なことだと思います。

鈴本演芸場は、初代龍助から現在まで、多くの席亭によって受け継がれてきました。

現在も、伝統を守りながら、落語や漫才などの演芸を提供し続けています。

現在の席亭である鈴木寧さんは、幼少期は落語に興味がなく、大学卒業後はテレビ番組の製作会社に就職していました。

しかし、鈴本に入社後、初めて落語に触れ、新鮮な世界に魅了されました。

鈴木さんは、落語に対する先入観がなく、独自の感覚で噺家さんの落語を聴くことができたことを、今になって良かったと感じています。

席亭は経営者やで!落語家とはちゃうねん!

歴史の証人:鈴本演芸場の歩み

鈴本演芸場は、長い年月を経て、多くの人の思い出を紡いできたんですね。

公開日:2022/09/09

✅ 鈴本演芸場は、東京都台東区上野にある歴史ある寄席で、落語協会所属の芸人しか出演しないという特徴があります。

✅ 軍談席本牧亭をルーツとし、明治9年に「鈴本亭」として開場しました。

✅ 現在、上野鈴本ビルの2階~4階に劇場があり、落語を中心に色物芸も多数上演しています。毎月10日ごとに出演者・演目が入れ替えられ、10代目・柳家小三治も独演会を行ったことで知られています。

さらに読む ⇒東京とりっぷ出典/画像元: https://tokyo-trip.org/spot/visiting/tk1165/歴史を感じますね!。

鈴本演芸場の歴史は、安政4年(1857年)に初代龍助が上野広小路に「軍談席本牧亭」を開いたことから始まります。

当時は幕末の寄席最盛期で、各町内に一軒はあったそうです。

明治9年に現在の演芸場も前の通りを挟んで反対側の角地に移転した際に、苗字の鈴木の゛鈴゛と本牧亭の゛本゛を組み合わせ゛鈴本゛となりました。

関東大震災後の大正12年9月に現在の場所に移転し、第二次世界大戦で焼失しましたが、戦後復興し、昭和46年には近代的なビル建築に生まれ変わりました。

鈴本演芸場は、日本の文化史において重要な役割を果たしてきた、まさに歴史の証人です。

鈴本演芸場は、歴史と伝統が息づく、上野の魅力的な観光スポットです。

💡 鈴本演芸場は、江戸時代から続く歴史ある寄席です。

💡 落語や漫才などの伝統芸能を楽しむことができます。

💡 上野広小路駅に近く、アクセス良好です。