バービー人形は、時代と共に進化してきた?バービー人形の秘密とは!?

💡 バービー人形は、1959年にアメリカのルース・ハンドラーによって誕生しました。

💡 バービー人形は、当初は革命的な商品として大きな成功を収めましたが、長年にわたって、デザインやプロポーションなどが批判されてきました。

💡 しかし、バービー人形は、単なるおもちゃではなく、女性の社会進出や価値観の変化を象徴する存在でもあります。

では、最初の章に移りましょう。

バービー人形誕生と進化

バービー人形誕生の背景には、ルース・ハンドラーの娘への愛情と、当時の女性たちの社会進出への期待があったのでしょうか。

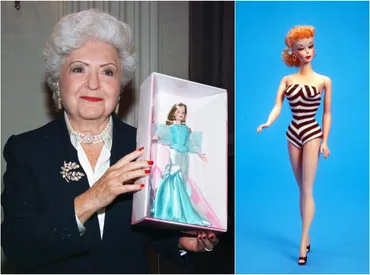

✅ ルース・ハンドラーは、バービー人形の生みの親であるマテル社の共同創設者であり、娘にちなんだ名付けられたバービー人形は、1959年にニューヨークのトイフェアで初公開され、世界的ヒットに。

✅ しかし、ルースは1970年代に、株価操作のために利益を水増しするなどの不正な財務報告書作成などの不正会計事件で有罪となり、マテル社を辞任に追い込まれた。

✅ 事件後も、ルースの影響力は大きく、彼女のレガシーは今も続き、当時の女性たちに、家庭で働く以外の選択肢を与えたバービー人形は、現代でも女の子たちの憧れの的となっている。

さらに読む ⇒フロントロウ|海外セレブニュースやトレンド、社会問題を発信出典/画像元: https://front-row.jp/_ct/17645420バービー人形は、時代と共に変化する女性の役割を反映し、女性たちの憧れの的であり続けているのですね。

1959年、ルース・ハンドラーによってバービー人形が誕生しました。

ドイツの人形『ビルドリリ』をモチーフに、アメリカ人向けにデザインされ、娘の名前から『バービー』と名付けられました。

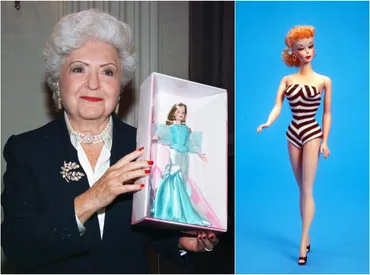

当初は革命的な商品として大きな成功を収めましたが、デザインがドイツのセクシーな漫画キャラクター「リリー」をベースとしていることや、現実離れしたプロポーションから、長年にわたって批判にさらされてきました。

しかし、バービー人形は単なるおもちゃではなく、女性の社会進出や価値観の変化を象徴する存在でもあります。

医師、弁護士、宇宙飛行士など、時代と共に変化する女性の役割を反映し、女性の自立と社会進出の可能性を表現してきました。

また、ファッションや美容を通して女性の自己表現を促し、自信を高める役割も担ってきました。

バービーちゃん、スタイル良すぎて、ちょっと不自然やで〜。

多様性を表現するバービー人形

バービー人形は、多様化することで、より多くの人の心を掴むようになったのでしょうか。

✅ 2019年で生誕60周年を迎えたバービーの公式ガイドブックが発売され、バービーの歴史やトリビア、さまざまなコラボレーションなどが紹介されている。

✅ バービーは現在、人種、体型、障害など多様化しており、義足や車いすのバービーも登場している。

✅ 世界的なバービーコレクターである関口泰宏さんは、30000体もの膨大なバービーコレクションを所有しており、その中には貴重なバービーも含まれている。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/68577?page=7バービー人形は、単なる玩具ではなく、社会や文化を反映していることが分かります。

バービー人形は、時代と共に進化し、多様性を表現してきました。

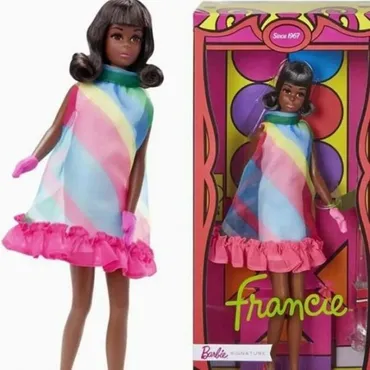

1960年代には黒人のバービー人形が登場し、人種や文化の多様性を表現しました。

1970年代にはスポーツ選手やバレリーナなど、女性の身体能力と健康への関心を反映したバービー人形が登場しました。

1980年代には、キャリアウーマンや政治家など、社会的に活躍する女性のバービー人形が登場しました。

これらの変化は、女性の社会進出や男女平等の風潮、人種の多様化などの時代の変化を反映しています。

また、日本での開発・生産という意外な事実や、1万体以上のバービー人形を収集する関口泰宏社長のような熱心なコレクターの存在も、バービー人形が持つ魅力の一端を物語っています。

関口泰宏さんのような熱心なコレクターの存在は、バービー人形が持つ魅力の証左と言えるでしょう。

多様性と変化への対応

バービー人形は、時代に合わせて進化し、多様性を重視するようになっているのでしょうか。

✅ マテル社が、1967年に発売された褐色の肌のバービー人形第1号モデル「カラード・フランシー」を「バービー・シグネチャー・コレクション」として再発売することを発表しました。

✅ 今回の再販モデルは「フランシー」と名称が短縮され、6月29日に発売予定です。価格は約6700円です。

✅ この再販は、バービー人形の歴史における重要な一歩であり、多様性と包容性を重視するマテル社の取り組みを表しています。

さらに読む ⇒よろず〜ニュース出典/画像元: https://yorozoonews.jp/article/14647978バービー人形は、時代と共に変化し、人々の価値観を反映していることが分かります。

近年では、バービー人形は民族多様性や体形の表現不足も指摘され、マテル社は2016年に「プロジェクト・ドーン」を立ち上げ、多様な肌の色、ヘアスタイル、目の色、体形を持つバービー人形を発売しました。

これにより、バービー人形の売上は増加し、特にカーヴィーなバービー人形「ラティーナ」は人気を集めました。

この成功は、消費者が自分の姿が反映された人形を求めていたことを示しており、マテル社は多様性を重視したバービー人形の開発を継続していく予定です。

バービー人形は、単なる玩具ではなく、社会や文化を反映する鏡であり、特に女の子にとって、自分のアイデンティティや社会における自分の位置づけを考える上で重要な役割を果たしてきました。

バービー人形って、昔は白人ばっかりだった気がするんだけど、今はいろんな肌の色の人がいるんだね。

人形の進化と多様化

サプライズ/コレクタブルトイは、子どもたちの心を掴む魅力的な要素を持っているのでしょうか。

公開日:2020/12/10

✅ アメリカで2016年に発売された「L.O.L.サプライズ!」を筆頭に、サプライズ/コレクタブルトイが爆発的な人気を博し、玩具業界を席巻している。

✅ サプライズ/コレクタブルトイの成功要因としては、動画プラットフォームとの相性の良さや、開封のワクワク感、コレクター心をくすぐる要素などが挙げられる。

✅ 玩具業界の「絶対王者」を目指すMGA Entertainment(MGAE)は、イノベーションを重視し、リスクを恐れずに新たな商品開発に取り組む姿勢を貫いている。その結果、L.O.L.サプライズ!の大ヒットにより、世界最大の非上場玩具企業へと成長した。

さらに読む ⇒AMPアンプ - ビジネスインスピレーションメディア出典/画像元: https://ampmedia.jp/2020/12/12/surprised-and-collectable-toys/サプライズ/コレクタブルトイは、子どもたちの想像力を掻き立てるだけでなく、大人のコレクター心をくすぐる要素も兼ね備えているのですね。

人形の歴史は古く、素材やデザインは時代と共に変化してきました。

1959年に登場したバービーは、その後の多様な人形ブームの火付け役となり、現在ではYouTubeで人形の開封動画が人気を集めるほどに。

かつては白人中心の美しさや価値観を体現する人形が主流でしたが、近年では人種、民族、身体的な違いを表現した人形が登場し、より多様化する社会を反映しています。

アメリカンガール社は、黒人、アジア人、先住民、身体的な障害を持つ少女など、様々な背景を持つ人形を発売し、教育やエンパワメントをテーマに掲げています。

また、L.O.L.サプライズ!やバービーなど、他のブランドも多様なキャラクターを展開し、子どもたちが自分に似た人形を見つける機会が増えています。

これらの変化は、人形市場の拡大と多様化する社会ニーズに応えるための動きであり、より包容性のある世界観を育むために重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

最近の流行りやな、サプライズ!

ジェンダーギャップ解消に向けた取り組み

ジェンダーギャップ解消に向けた取り組みは、未来の子供たちの可能性を広げるために重要ですね。

✅ 「キミのなりたいものっ展?with Barbie」は、バービーとケンを通して職業の多様性やバイアスへの気づきを促し、自分の可能性と本当になりたいものについて考えるきっかけを提供する体験展示です。

✅ 展示では、バービーの様々な職業の衣装展示、職業着せ替え体験、ドリームギャッププロジェクトの紹介、250以上の職業紹介、性格と仕事の関係を探る体験、夢を叶えた人たちのインタビューなど、7つの体験を通して職業の多様性に触れられます。

✅ 展示を通して、子どもたちは可能性を縛られることなく未来を想像し、大人は「こうあるべき」にとらわれず、世の中を見つめ直すことができるようになることを目指しています。

さらに読む ⇒ITOCHU SDGs出典/画像元: https://www.itochu.co.jp/ja/corporatebranding/sdgs/20230316.htmlバービー人形を通して、ジェンダーギャップについて考えさせられる展示ですね。

日本のジェンダーギャップ指数は過去最低を記録し、特に政治分野ではワースト10以内と深刻な状況です。

この状況を改善するため、伊藤忠商事とマテル社は共同で「ドリームギャップ:バービーを通して考える女の子の夢と現実の差」展を開催しました。

展示では、過去60年以上の歴史の中でバービー人形が挑戦してきた200以上の職業の中から厳選された約60の職業の衣装を着たバービーや、ケンの人形が、その職業の説明とともに展示されました。

この展示は、子どもたちが性別に関係なく職業を選択できることを理解し、自分の夢を自由に想像できるようになることを目的としています。

マテル社の調査では、5歳から7歳の女の子は、男の子に比べて自分の能力を低く評価し、夢をあきらめる傾向があることが分かりました。

また、80%の回答者が「社長」は男性の仕事というイメージを持っていることも明らかになりました。

今回の展示は、こうした男女の考え方のギャップを埋めるために、様々な体験展示を通して、職業の多様性と「なりたいものになれる」という考えを学ぶ機会を提供しています。

3カ月で終了する予定だった展覧会は、予想を上回る反響により2週間延長されました。

特に印象的だったのは、就職を控える大学生の来場が多かったことです。

菰田氏は、「この展覧会が、子どもだけでなく大人も、ジェンダーバイアスにとらわれることなくキャリアについて考えることができるはずだと気づく『きっかけ』になれば」と述べています。

この展示は、子どもだけでなく大人も、ジェンダーバイアスにとらわれずに、自分自身の可能性について深く考えさせられる良い機会になるでしょう。

バービー人形は、時代と共に進化し、社会や文化を反映しながら、これからも多くの人々に愛される存在であり続けるでしょう。

💡 バービー人形は、女性の社会進出や価値観の変化を象徴する存在であり、時代と共に進化し続けています。

💡 バービー人形は、多様性を重視することで、より多くの人の心を掴むようになっています。

💡 バービー人形は、ジェンダーギャップ解消に向けた取り組みを通して、未来の子供たちの可能性を広げる役割を担っています。