立川談春と立川志らく:師弟の絆と落語の未来?師弟関係とは!!?

💡 立川談春さんと立川志らくさんの師弟関係について解説します。

💡 立川談志さんの影響が、二人の落語家の人生にどう影響したのかを探ります。

💡 現代の落語界における伝統と革新、そして未来について考えます。

それでは、立川談春さんと立川志らくさんの関係について詳しく見ていきましょう。

立川談春:落語家としての歩みと挑戦

立川談春さんの落語家としての歩みを、詳しくご紹介しましょう。

✅ 立川談春さんと酒井順子さんの対談では、落語の魅力について語り合われました。

✅ 酒井さんは、落語を通して人生の喜びや悲しみを共感し、自分自身と向き合うことができる点に魅力を感じていると語りました。

✅ 談春さんは、落語が演者と観客の想像力を共有し、独特の世界観を築き上げる点に魅力を感じていると語りました。

さらに読む ⇒goo ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/fujinkoron/life/fujinkoron-13616.html談春さんの落語家としての生き様は、本当にかっこいいですね。

立川談春は、1966年生まれの落語家であり、1984年に立川談志に入門しました。

古典落語を主に活動しており、2008年にエッセイ『赤めだか』で講談社エッセイ賞を受賞し、同作品を原作としたドラマが話題となりました。

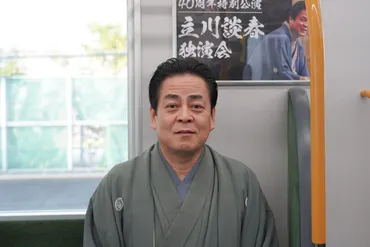

独演会を中心に活動し、2024年には40周年記念興業を予定しています。

俳優としても活動しており、ドラマや映画に出演しています。

談春さんは、落語家生活40周年を迎え、10カ月連続独演会を開催するなど精力的に活動しています。

師匠である立川談志さんへの感謝と同時に、談志さんの影響から脱却しようと努力しています。

落語家として、世間に向かって落語を語る役割を担い、新しいファンを獲得しようと試みています。

いやー、談春師匠は、ホンマに面白いわ。

『芝浜』:伝統と革新が織りなす落語の傑作

次は、立川談志さんの代表作『芝浜』についてお話しましょう。

✅ 「芝浜」は、古典落語でありながら、立川談志によって現代の落語ファンにも広く親しまれるようになった。談志は、古典落語に現代的な解釈を加え、美談を美談ではないように演じることで、観客に深い感動を与えた。

✅ 「芝浜」が落語ファンに愛される理由として、年末の情景を描いた噺であることが挙げられる。大晦日の特別な雰囲気、除夜の鐘の音、福茶を飲むシーンなど、年末の風物詩が描写され、観客は噺を通じて年末の特別な時間を共有できる。

✅ 談志は、「芝浜」を現代に蘇らせるだけでなく、古典落語の枠を超えた新しい落語の可能性を示した。談志の「芝浜」は、落語ファンだけでなく、多くの芸術家に影響を与え、落語の新たな魅力を生み出した。

さらに読む ⇒NEWSポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20231227_1928520.html?DETAIL談志さんの『芝浜』は、落語の傑作ですね。

立川談志が生涯にわたってこだわった落語『芝浜』は、古典落語でありながら、談志によって大晦日の情景と夫婦の愛情を深く描いた、伝説の一席として語り継がれています。

談志は、古典落語だけでは落語が滅びると考え、現代にも通じるテーマを古典の中に盛り込みました。

弟子である立川談春と立川志らくは、談志が『芝浜』に込めた思いや、談志だけでなく、三遊亭圓楽、古今亭志ん朝といった多くの落語家によって『芝浜』が深みを増した過程を語っています。

談志の美談へのこだわり、圓楽のドラマ性を膨らませる演出、志ん朝の独自解釈が、『芝浜』を特別な噺へと昇華させたのです。

また、噺の内容だけでなく、年末の風物詩として、除夜の鐘や福茶といった情景描写が、聴く人の心を惹きつける魅力となっています。

現代においても、『芝浜』は落語ファンだけでなく、幅広い層の人々に愛され、年末の定番演目としてその地位を確立しています。

『芝浜』は、時代を超えて愛される落語の傑作ですね。

立川志らく:師匠との出会い、そして成長

続いては、立川志らくさんの師匠との出会いを中心にご紹介します。

✅ 太田光と立川志らくは、共に立川談志を、子供の頃は「生意気」「口が悪い」など、あまり良い印象を持っていなかった。しかし、それぞれが談志と関わるうちに、談志の落語の面白さや魅力に惹かれていき、師弟関係へと繋がっていった。

✅ 太田光は、父親が落語家を目指していたこともあり、幼い頃から落語に親しんでいた。一方で、談志は父親から「談志なんか聴いたら悪影響を受けるからやめとけ」と教えられており、大学生の頃まで敬遠していた。しかし、談志の落語を聴いて、その面白さに気づき、ファンになっていった。

✅ 志らくは、馬生師匠の葬儀の後、たまたま池袋演芸場での談志の落語を聴く機会があり、その際に談志の落語の面白さに衝撃を受け、弟子入りを決意した。一方、太田光は、高田文夫の推薦で、談志の独演会に出演し、そのパフォーマンスに感銘を受けた。その後、談志との交流を深め、師弟関係を築いていった。

さらに読む ⇒集英社オンライン出典/画像元: https://shueisha.online/articles/-/172835?page=2志らくさんが、談志さんの落語に衝撃を受けたというのは、よく分かります。

立川志らくは、当初金原亭馬生師匠の弟子を志していましたが、馬生師匠の死去により断念。

その後、談志の落語に感銘を受け、弟子入りを希望するようになりました。

しかし、談志の厳しい性格や落語協会脱退後の状況から、弟子入りをためらっていたそうです。

大学4年の時、高田文夫氏の紹介で談志に入門。

当初は談志の厳しさに戸惑い、緊張の日々を送っていました。

しかし、志らくは他の弟子よりも早く落語を覚え、談志から可愛がられるようになったそうです。

談志は、芸事への熱心さを高く評価し、雑用はできなくても芸事をしっかり覚える弟子を高く評価していたとのことです。

志らくさんって、談志師匠のこと、最初は怖がってたんだね。

時代の変化と落語の未来

それでは、時代の変化と落語の未来について考えていきましょう。

公開日:2023/11/30

✅ 立川談春は、2024年に芸歴40周年を迎え、大阪での10ヶ月連続公演「立川談春 独演会」を開催する。

✅ 今回の大阪公演は、談春にとって「チャレンジ」であり、40年の集大成として、自身の「夢花」を表現していく。

✅ 談春は、落語を通して、聴衆がそれぞれに何かを感じ取ること、そして自分自身も幸せな生き方を追求していくことを目標としている。

さらに読む ⇒関西プレス出典/画像元: https://kansaipress.com/tatakawadansyun/談春さんの40周年記念公演は、楽しみです。

談春さんは、落語家になって40年。

若い世代に落語を聴いてもらうために、さまざまな方法を考えています。

師匠である立川談志さんの「芝浜」は、談志さんの定番で、夫婦の情愛を描いた人情噺。

しかし、談春さんは、現代の若い世代が「芝浜」を聴いても、かつてのように感動するのか疑問を抱いている。

現代の女性から「芝浜」について「可愛い女房というと結局はすがる女を演じるんですね」と言われたことが、談春さんの考えを大きく変えた。

いやー、談春師匠は、ホンマに新しい落語を創ろうとしてるんやな。

師匠の影を乗り越え、新たな道を切り開く

最後に、師匠の影を乗り越え、新たな道を切り開く二人の挑戦についてお話しましょう。

✅ 立川志らくさんは、師匠の立川談志さんから落語を学び始めた当初、掃除や着物の畳み方など、日常生活に関する様々なことを教わった。

✅ 談志師匠は、志らくさんが初めて高座に立った際に、お客さんが全く笑わなくても「それでいい」と評価し、志らくさんは談志師匠の落語が音楽のようなリズムを持っていることに気づいた。

✅ 志らくさんは、談志師匠の芸をマネするのではなく、談志師匠が好きな映画や音楽などを吸収することで、自分の芸に活かそうとした。

さらに読む ⇒アサ芸プラス出典/画像元: https://www.asagei.com/excerpt/93929志らくさんは、師匠の芸を継承しながら、独自のスタイルを確立しています。

談志さんの影響から脱却するためには、落語という文化の中で、自分自身の存在意義を見出すことが重要だと考えています。

また、談志さんの影響から脱却しようとする背景には、談志さんに勝つ、否定するという思いがある一方で、落語家としての自分の存在意義を問う自問自答が根底にあるとも考えています。

談春さんは、落語という文化を継承し、発展させるため、自分自身の役割を認識し、常に挑戦を続けています。

師匠の教えを踏まえつつ、自分自身の道を切り開くことは、容易なことではありません。

立川談春さんと立川志らくさんの師弟関係は、落語界の歴史に刻まれるものですね。

💡 立川談春さんは、師匠である立川談志さんの影響を受けながらも、独自のスタイルを確立し、新たな落語ファンを獲得しています。

💡 立川志らくさんは、談志さんの厳しさに鍛えられ、落語家としての道を歩んでいます。

💡 二人の落語家は、伝統と革新を融合させ、落語の未来を切り開いています。