林真理子と日大のガバナンス不全、一体何が問題なのか?日大のガバナンス改革とは!!?

💡 日大のガバナンス不全が深刻な問題として注目されている。

💡 林真理子氏が直木賞選考委員として活躍していること。

💡 『オール讀物』令和6年/2024年3・4月合併号の選評データが公開された。

それでは、今回のテーマである日大のガバナンス不全について詳しく見ていきましょう。

日大におけるガバナンス不全と再生への課題

日大のガバナンス改革は、大学全体の再生に繋がる重要な取り組みと言えるでしょう。

公開日:2022/04/30

✅ 日本大学再生会議は、田中英寿前理事長の所得税法違反事件などの不祥事を受け、ガバナンス改革案を答申しました。

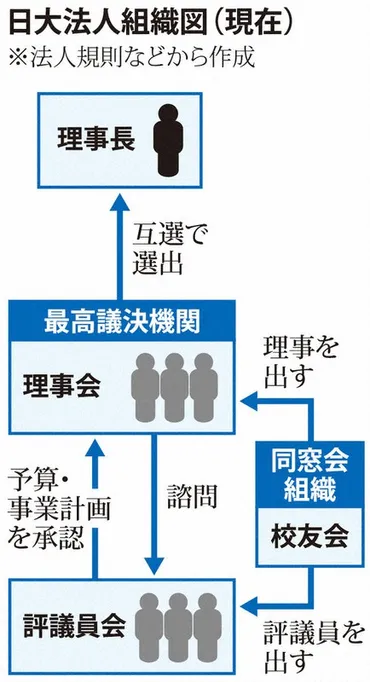

✅ 答申では、前理事長による権力集中が問題点として挙げられ、理事会と評議員会に外部人材を3分の1以上充てることや、現理事全員の退任、学外の次期理事長選出などが提言されました。

✅ 答申は、田中前理事長の専横が不祥事とガバナンスの機能不全を引き起こしたとし、体制の一新を強く求めています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220331/k00/00m/040/332000c日大のガバナンス不全は、大学だけでなく、社会全体に大きな影響を与えかねません。

2021年9月、日本大学(日大)は東京地検特捜部の捜査を受け、理事の逮捕という事態に。

その後、理事長も逮捕され、日大はガバナンスの不全、特に理事長による権限集中と報復人事などが問題視されました。

日大は特設ページを立ち上げ、記者会見を実施するなど、積極的に情報発信しているように見せかけましたが、実際には文部科学省からの催促によってようやく対応していたことが判明しました。

第三者委員会による調査や被害届けの提出も遅れ、危機管理体制が機能していなかったことが明らかになりました。

日大再生会議は、執行部刷新、報復人事を防ぐルール制定、内部通報窓口の設置など、抜本的な改革を提言しました。

しかし、再生会議は記者会見を実施せず、提言の内容が広く伝わったとは言えません。

日大は、信頼回復に向けた具体的な行動を迅速に進める必要があります。

日大のガバナンス不全って、ようは、お偉いさんが自分の都合でやりたい放題やってたんやろ?

林真理子氏の作家としての経歴

林真理子さんのような著名な作家が、直木賞選考委員を務めることは、日本の文学界にとって大きな影響力を持つと言えるでしょう。

✅ 1954年生まれの作家で、1982年のエッセイ集「ルンルンを買っておうちに帰ろう」がベストセラーとなり、以降数々の賞を受賞している。

✅ 主な受賞歴には直木賞、柴田錬三郎賞、吉川英治文学賞、島清恋愛文学賞、菊池寛賞、野間出版文化賞などがある。

✅ 代表作に「最終便に間に合えば」「京都まで」「白蓮れんれん」「みんなの秘密」「アスクレピオスの愛人」「不機嫌な果実」「アッコちゃんの時代」「我らがパラダイス」「西郷どん!」「愉楽にて」「小説8050」「平家物語」などがある。

さらに読む ⇒新潮社の電子書籍出典/画像元: https://ebook.shinchosha.co.jp/writer/2558/林真理子さんは、エッセイや小説など、幅広いジャンルの作品を発表されていますね。

林真理子は1954年4月1日生まれの作家。

日本大学芸術学部文芸学科卒業。

数々の文学賞を受賞し、直木賞選考委員として24年間務めています。

1981年に「ルンルンを買っておうちに帰ろう」でデビューし、1984年に「最終便に間に合えば」「京都まで」で第94回直木賞を受賞しました。

林真理子さんは、現代社会を鋭く見据えた作品を発表することで、多くの読者に共感を得ています。

『オール讀物』令和6年/2024年3・4月合併号 選評データ

『オール讀物』は、文学ファンにとって必読の雑誌ですね。

✅ 河﨑秋子さんの新刊『絞め殺しの樹』は、母・ミサエの過酷な人生と、生き別れた息子・雄介の運命を描いた物語です。

✅ 前半は、両親を早くに亡くしたミサエが、虐待する養父母のもと、牛舎の掃除や家事をさせられ、学校にも行けずに苦労する様子が描かれます。

✅ 後半は、ミサエが保健婦となり、結婚、離婚、そして息子を養子に出す苦悩と、息子が養父母のもとで耐える過酷な生活が描かれます。

さらに読む ⇒happyの読書ノート出典/画像元: https://book.kokoro-aozora.com/entry/kawasakiakiko/simekoroshinoki河﨑秋子さんの『絞め殺しの樹』は、人間の心の闇と光を描いた力強い作品ですね。

『オール讀物』令和6年/2024年3・4月合併号の選評掲載作品とその評価をまとめたデータです。

選考委員は京極夏彦、浅田次郎、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん、宮部みゆき、角田光代。

評価は○、△、□、■、●の5段階で、○が一番高く、●が一番低い。

評価対象となった作品は以下の通りです。

河﨑秋子『絞め殺しの樹』万城目学『八月の御所グラウンド』加藤シゲアキ『なれのはて』嶋津輝『襷がけの二人』宮内悠介『ラウリ・クースクを探して』村木嵐『まいまいつぶろ』各作品に対する選評は、選考委員それぞれの視点から書かれており、それぞれの作品の個性や魅力が浮き彫りになっています。

例として、河﨑秋子『絞め殺しの樹』に対しては、「著者は前近代/近代、自然/反自然を対立項として描くことをしない。

それは個人の中で鬩ぎ合い浸食し合うものでしかなく、社会的な文脈の中で解釈されることはない。

徹底している」という評価があります。

データは選評の抜粋であり、詳細な内容は『オール讀物』令和6年/2024年3・4月合併号を参照してください。

『絞め殺しの樹』って、どんなお話なんだろう?

日大のガバナンス改革、林真理子さんの作家活動、そして『オール讀物』の選評データなど、様々な話題を取り上げてきました。

💡 日大はガバナンス改革によって、信頼回復を目指している。

💡 林真理子さんは、直木賞選考委員として日本の文学界に貢献している。

💡 『オール讀物』の選評データは、文学作品についての深い洞察を提供してくれる。