武田双雲さんが語るADHD: 書道家としての生き方?ADHDの特性を活かして!!

💡 書道家・武田双雲さんが、自身のADHDについて告白!

💡 幼少期からの苦労や、ADHDの特性と向き合う方法を紹介。

💡 障害に対する独自の考え方や、周囲のサポートの重要性を語る。

それでは、最初の章から見ていきましょう。

書道家への道:衝動的な行動とADHDの気づき

武田さんの経験を通して、ADHDに対する理解が深まりました。

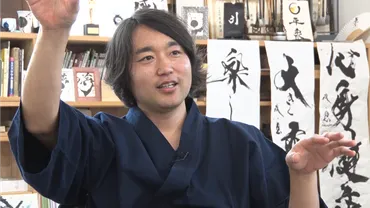

ADHDとわかって気が楽になった…会社員時代、電話のメモを毛筆で書いて起こったこと](https://beyond-carpet.com/imgs/bc/24934/1.webp)

✅ 武田双雲さんは、子供の頃から衝動的な行動が原因で怪我やトラブルが多く、学校の準備など時間管理も苦手だったことを明かし、ADHDであることを公表したことで、自身の行動を理解し、気が楽になったと語っています。

✅ 記事では、ADHDの特性である多動性、衝動性、時間管理の困難さなどが具体的に紹介され、武田さんが子供の頃から経験してきた困難な状況が語られています。

✅ 武田さんは、ADHDの診断を受け入れることで、周りの人からの理解を得られ、自分自身の行動をコントロールするための方法を見つけたこと、また、自身の特性を活かして、新たな可能性に挑戦できるようになったことを語っています。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20221130-OYTET50000/武田さんは、自身の経験をオープンに話すことで、多くの人に勇気を与えていると感じます。

武田双雲さんは、幼少期から衝動的な行動が目立ち、周囲と異なる行動をしていました。

授業中にカーテンの動きを真似たり、高校の試合中に空を眺めてレギュラーから外れたり、会社員時代には上司に怒られることもありました。

しかし、唯一飽きなかったのは書道であり、会社の同僚に自分の名前をきれいに書いてあげたことがきっかけで、書道家になることを決意しました。

40歳頃、自分の特性がADHDだと気づき、多くの偉人が発達障害だったというニュース記事を見て、自身と重ね合わせます。

現在は、書道家として活動し、多くの人に喜びを与えています。

ほんな、ADHDやったら、みんな苦労するわな。でも、書道家になれたんは、ええ話や。

ADHDとの向き合い方:多動性と衝動性、そして周囲のサポート

武田さんが抱えていた困難は、私たちも共感できる部分があると感じます。

✅ 武田双雲さんは、幼少期から周りの人と違う行動をとることが多く、特に集中力が持続せず、興味のあるものに夢中になると周囲とのずれが生じてしまうことを例に挙げています。

✅ 武田さんは、ネットの診断テストでADHDと診断を受け、病院でも同様の診断を受けたことを明かしています。自分の特性を知ることで、これまで生きづらさを感じていた自分が、ADHDであることで説明できるようになり、気持ちが楽になったと語っています。

✅ 武田さんは、ADHDの特性である「衝動性」を、アーティストという職業で活かしていることを話しています。周囲を驚くような行動や常識を超えた挑戦ができる点は、ADHDの特性がプラスに働いていると捉えています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://fumufumunews.jp/articles/-/23000周囲のサポートの重要性も改めて実感しました。

武田双雲さんは、新婚旅行中の妻から指摘されたことをきっかけに、自身にADHDの疑いがあることに気づき、診断を受けました。

ADHDの特性である多動性と衝動性を強く持ち、落ち着いて行動することが苦手で、周囲の状況を理解することが難しいと語っています。

学校生活では、時間割に沿って準備をすることができず、宿題もほとんどやらず、勉強に苦労しました。

特に暗記科目は苦手で、数学のような仕組みを理解できる科目のほうが得意だったそうです。

また、友達との関係も築きにくく、周囲とのコミュニケーションに苦労していました。

野球部では、衝動的な行動によって孤立してしまう経験もしました。

それでも、周囲のサポートもあり、現在は薬物治療はせずに、自身と向き合いながら日々を送っています。

双雲さんは、自分のADHDの特性を理解することで、自分自身を受け入れることができ、より穏やかな日々を送るようになったと話しています。

ADHDの特性を理解し、受け入れることは、個人が自分らしく生きるための重要なステップと言えるでしょう。

障害、不安、恐怖:多面的で柔軟な捉え方

武田さんの障害に対する考え方は、従来の枠組みを超えたものです。

✅ 書道家の武田双雲さんは、ADHDであることをカミングアウトしていますが、カミングアウトという意識はなく、むしろあっけらかんとした態度で自身の特性を受け入れています。

✅ 双雲さんは、障害という言葉について、「害」という字を変えることよりも、社会全体で障害に対する考え方を変えるべきだと主張しています。障害とされる特性は、環境によって変化し、個人の特性として捉えることもできるという考え方です。

✅ 双雲さんは、不安障害について、個人が持つ感覚過敏や不安の対象は人それぞれであり、その原因や対象、そして対処法も多様であると指摘しています。不安障害は、個人が持つ特性の一つとして理解されるべきだと考えています。

さらに読む ⇒障害者ドットコム出典/画像元: https://shohgaisha.com/column/grown_up_detail?id=2068不安や恐怖といった感情も、人それぞれ異なることを理解することが大切ですね。

武田双雲さんは、自身のADHDについてオープンに語り、カミングアウトという言葉で捉えること自体に違和感を感じています。

障害という言葉について、双雲さんは「害」という漢字にこだわりはなく、むしろ「凸凹」という表現を好むなど、独自の視点で語ります。

障害の捉え方について、周囲の反応や騒ぎよりも、本人がどう感じているのかが重要であり、個々の特性や環境によって変化するものであると主張します。

また、不安や恐怖といった感情も、個人の感覚過敏や不安障害によって異なることを指摘し、人それぞれが異なる不安を抱えていることを説明しています。

さらに、人間はバランスを崩しやすく、自分の幸せを守るために、自分の命を守る必要があることを強調します。

双雲さんの考え方は、障害や不安、恐怖といった概念を、従来の枠組みを超えて多面的かつ柔軟に捉え、個人の主観や状況に応じて変化していくものであることを示唆しています。

なるほどー。みんなそれぞれ違うんだね。

幼少期:多動で明るい子ども、そして書道との出会い

武田さんの幼少期は、まさに多動で明るい子どもだったんですね。

✅ 武田双雲さんは、ADHDの特性を持つことを認めており、多動性や衝動性、計画性の欠如など、自身の経験に基づいたエピソードを語っています。

✅ 幼少期から大人になるまで、周りの人とのコミュニケーションや社会生活において、ADHDの特性に起因する様々な困難やハプニングに直面してきましたが、持ち前の明るさと人懐っこさで乗り越えてきたことが分かります。

✅ 会社員時代は、トラブルメーカーとして上司に怒られることも多かったものの、持ち前の明るさとコミュニケーション能力で顧客との良好な関係を築き、仕事で成功を収めることもありました。最終的には、自身の書道の才能を生かして人々を喜ばせる活動をしたいという思いから会社を辞め、書道家として歩むことを決意しました。

さらに読む ⇒LITALICO発達ナビ | 発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35028023書道家という道を選んだ背景には、武田さんの個性と努力が垣間見えます。

武田双雲さんは、新聞記者の父と書道家の母を持つ、多動で明るい子どもだった。

両親はエネルギッシュで、ケンカは激しかったが、生活面では母が家事全般をしっかりこなしていたため、不便はなかった。

バブル期には、空手、エレクトーン、少林寺拳法など、多くの習い事をさせられたが、双雲さんは「目の前にあるからやる」という感覚で、特に楽しいと感じたものはなかった。

書道も3歳から始めていたが、母が書道家だったため始めただけで、双雲自身は書道に思い入れはなかった。

ほんな、子供の頃は、いろいろやらされたもんやな。でも、双雲さんは、書道で才能開花したんやな。

武田双雲さんの生き方から、自分自身も学ぶことがたくさんありました。

💡 ADHDの特性を受け入れ、自身の才能を活かして活躍する武田双雲さんの姿。

💡 障害に対する新しい視点や、周囲のサポートの重要性を示唆。

💡 自分らしく生きるためのヒントが満載です。