桐竹勘十郎?文楽の世界で活躍する人形遣いの生き様とは!人形遣いとしての生き様とは!?

💡 桐竹勘十郎は、50年以上文楽の世界で活躍する人形遣いです。

💡 人間国宝に認定され、文楽界の第一人者として広く知られています。

💡 厳しい修業を乗り越え、伝統芸能を継承する重要な役割を担っています。

それでは、まずは桐竹勘十郎さんの生い立ちから見ていきましょう。

人形遣いとしての誕生

勘十郎さんの言葉には、深い重みを感じますね。

✅ 桐竹勘十郎氏は、50年以上文楽の世界で人形遣いとして活躍し、人間国宝に認定された。

✅ 勘十郎氏は、文楽の仕事への強い愛情を持って、厳しい修業を乗り越え、日々精進を重ねてきた。

✅ 勘十郎氏は、文楽の仕事を通じて、日々誠実に積み重ねることが人生を良い方向へと導くことを学び、その経験から、人生は一生修業であると語る。

さらに読む ⇒人間学を探究して四十六年|総合月刊誌定期購読者数No.1|致知出版社出典/画像元: https://www.chichi.co.jp/info/chichi/pickup_article/2022/202302_kiritake/厳しい修業を経て人間国宝に認定されるまで、本当に大変だったと思います。

三世桐竹勘十郎は、1953年生まれの大阪府出身の人形遣いです。

本名は宮永豊実で、父は二世桐竹勘十郎(人間国宝)です。

14歳の時、父の弟子の吉田簑助に入門し、吉田簑太郎と名乗りました。

15歳で初舞台を踏み、2003年に桐竹勘十郎を襲名して三世桐竹勘十郎となりました。

いや~、50年以上も人形と向き合ってきたんやな。ホンマに尊敬するわ。

才能開花と多才な一面

勘十郎さんの多才ぶりに驚かされました。

✅ 桐竹勘十郎さんは、人形浄瑠璃文楽の人形遣いで、父と師匠ともに人間国宝の血筋を受け継いでいます。立役から女形まで幅広い芸をこなし、チャリ(笑いを誘う滑稽な演技)も得意とする、文楽界に欠かせない存在として高く評価されています。

✅ 勘十郎さんは、後進の育成にも力を注いでおり、伝統芸能の継承にも積極的に取り組んでいます。また、文楽の魅力発信にも意欲的で、若い世代へのアプローチや、新作の創作にも積極的に取り組んでいます。

✅ 今回の認定は、勘十郎さんの長年の努力と実績が認められた証であり、今後の文楽界の発展に大きく貢献することが期待されています。

さらに読む ⇒高村光太郎連翹忌運営委員会のblog出典/画像元: https://koyama287.livedoor.blog/archives/9512729.html文楽の魅力を伝える活動も精力的にされているんですね。

三世桐竹勘十郎は、立役、女形、動物役と幅広くこなす実力派人形遣いとして、数々の賞を受賞しています。

主な受賞歴には、国立劇場奨励賞、咲くやこの花賞、芸術選奨文部大臣新人賞、松尾芸能賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章、日本芸術院賞、大阪市市民表彰、毎日芸術賞、伝統文化ポーラ賞優秀賞、国立劇場文楽賞文楽大賞などがあります。

さらに、三世桐竹勘十郎は人形遣いとしての活動以外にも多彩な才能を発揮しています。

NHK「にほんごであそぼ」のレギュラー出演や「プロフェッショナル仕事の流儀」「美の壺」などテレビ番組への出演、人形制作、元マンガ家志望、エッセイ連載、日曜大工、達郎ファンなど、多岐にわたる活動を行っています。

伝統芸能と現代社会の架け橋となる存在ですね。

厳しい修業の道のり

文楽人形の動きは、3人による連携の賜物なんですね。

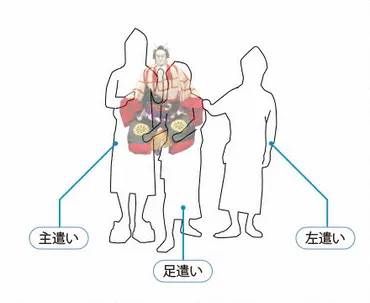

✅ 文楽人形は「三人遣い」と呼ばれる手法で、主遣い、左遣い、足遣いの3人で1体の人形を操ります。それぞれが人形の頭、右手、左手、足などを担当し、連携して人間らしい動きと豊かな表現を実現します。

✅ 人形遣いの基本的な衣装は黒衣と頭巾で、黒衣は動きやすさを重視したデザインで、左腰には小道具を入れるポケットがあります。頭巾は天皇の御衣の一部を用いたという歴史を持ち、顔に直接触れないよう工夫されています。

✅ 主遣いは、人形の動きを指示するためのサインを出し、左遣い、足遣いはそれを瞬時に理解して、次の動きに繋げます。サインは主遣いによって異なり、左遣い、足遣いは稽古や舞台経験を通して、さまざまなサインを体で覚えていきます。

さらに読む ⇒文化デジタルライブラリー出典/画像元: https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc26/ningyo/shikumi1.html足遣いの重要性がよくわかりました。

文楽の世界では、「足遣い10年、左遣い15年」という厳しい修業が必要です。

三世桐竹勘十郎も、その道を歩んできました。

入門当初は足遣いから始まり、10年の修業を経て左遣い、そして主遣いへと進んでいきます。

足遣いは、一見無駄のように思えるかもしれませんが、舞台で主遣いと左遣いをスムーズに行うために必要な経験を積むことができます。

足遣いは常に主遣いとの一体感を意識し、動きや合図を肌で感じながら学ぶことで、将来の主遣いとしての基礎を築きます。

左遣いも、主遣いの動きを学びながら、様々な役を経験することで、将来主遣いとして必要な知識や技術を身につけていきます。

しかし、足遣いや左遣いの間は舞台では顔を見せず、名前も公表されません。

苦労は多く、三世桐竹勘十郎も「しんどい」「やめたい」と思った時期もあったそうです。

足遣いとか、地味だけど、めっちゃ大変そう。

未来への投資

勘十郎さんの未来への投資という考え方は、とても共感できます。

✅ 文楽は海外公演で、外国の方にどのような見どころを伝えればいいか、具体的な方法を例に挙げて説明している。

✅ 文楽の人形遣いを世界に広めることへの懸念と、その理由を、フランスでの人形遣い講習の経験を通して語っている。

✅ 文楽の人形遣いの基本が足遣いであることを強調し、その難しさ、習得に要する時間の長さ、そして足遣いの重要性を説いている。

さらに読む ⇒Performing Arts Network Japan出典/画像元: https://performingarts.jpf.go.jp/article/6940/長い年月をかけて積み重ねた経験の大切さを感じました。

三世桐竹勘十郎は、文楽の修業は「将来の貯金」だと語っています。

長い年月をかけて積み重ねた経験は、やがて花開く時が来る。

その信念を持って、厳しい修業を乗り越えてきたのです。

足遣いや左遣いの期間は長く、苦労も多いですが、将来の主遣いとしての基礎を築くために必要な経験であると認識しています。

苦労は多いんやろうけど、将来は必ず花開くって、夢があるなぁ。

本日は、桐竹勘十郎さんの魅力あふれる世界をご紹介しました。

💡 桐竹勘十郎は、文楽の世界で活躍する人形遣いです。

💡 厳しい修業を乗り越え、伝統芸能を継承しています。

💡 多才な一面を持ち、文楽の魅力を世界に発信しています。