元NHKアナウンサーが福祉の道へ?医療的ケア児の現状と課題転職の理由とは!?

💡 元NHKアナウンサーが医療的ケア児の支援施設で働くことを決意した理由

💡 医療的ケア児の現状と課題

💡 福祉への貢献と今後の展望

では、第一章から詳しく見ていきましょう。

NHKアナウンサーから福祉の道へ

内多さんの経験は、私たちに多くのことを教えてくれますね。

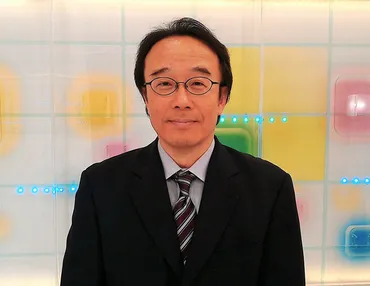

✅ 元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、重病で在宅ケアが必要な子どもと家族のために作られた短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに就任しました。

✅ 内多さんは、かつて在宅ケアが必要な子どもたちを支えるシステムの不足を伝えるドキュメンタリー番組を制作し、その経験からこの仕事に就きました。

✅ 「もみじの家」は、家族も一緒に泊まれる医療型短期入所施設で、子どもたちが様々な人と触れ合い、社会性を育む機会を提供しています。また、家族向けのカフェや、家族同士の交流の場も設けられています。

さらに読む ⇒ニッポン放送 NEWS ONLINE出典/画像元: https://news.1242.com/article/108378内多さんの仕事に対する熱い思いが伝わってきますね。

内多勝康さんは、元NHKアナウンサーで、53歳で医療的ケア児短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに転職しました。

大学卒業後、NHKに入局し、当初はディレクター志望でしたが、アナウンサーとして採用されました。

就職は貧しい生活からの脱却を目的としており、安定したNHKを選んだことを明かしています。

当初はアナウンサーの仕事に抵抗がありましたが、西日本で経験を積むうちに、アナウンサーとして活躍していくことを決意しました。

高松局勤務時代には、福祉タクシーの存続問題を取り上げた番組を企画・制作し、番組作りにも携わるようになりました。

ホンマに、NHK辞めてまで福祉の世界に飛び込んだんか?

福祉への強い思いと転職を決意

内多さんは、本当に福祉への強い思いをお持ちなのですね。

✅ 元NHKアナウンサーの内多勝康さんは、「医療的ケア児短期入所施設」で働くことを選び、転職してよかったと感じている.

✅ 医療現場の実際を知り、そこで働く人々の献身的な姿に感銘を受け、社会福祉士として貢献したいという気持ちが強くなった.

✅ NHK時代にはチームで仕事をすることが多かったが、今の職場では一人で行動することが多く、責任感と自立心が育まれた。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/48975安定した生活を捨ててまで、福祉の道を選んだ内多さんの決意に感動しました。

内多さんが福祉に関心を抱くようになったきっかけは、阪神大震災の経験や、重い自閉症を持つ男性の職場での働きぶりを目の当たりにしたことでした。

社会福祉士の資格を取得し、定年後に役立てようと考えていましたが、「もみじの家」の設立を知り、ソーシャルアクションができる現場だと感じ、転職を決意しました。

内多さんは、安定した生活を送りたいという思いから、当初はNHKを定年まで勤め上げるつもりでしたが、「医療的ケア児」の現状を知り、社会貢献したいという強い思いを持つようになりました。

年齢的にも最後のチャンスと捉え、転職を決意した内多さんは、現在は施設を切り盛りしながら、マスコミで培ったノウハウをいかして医療的ケアの問題に取り組んでいます。

人生の転換期に、新たな目標を見出すことは素晴らしいですね。

転職後の新たな挑戦

内多さんの挑戦は、私たちにも勇気を与えてくれますね。

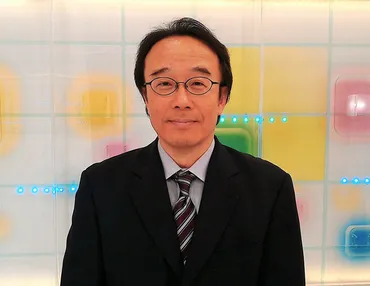

✅ 「もみじの家」のハウスマネージャーである内多勝康さんは、医療的ケアが必要な子どもたちが社会で暮らしやすくなるよう、施設運営や社会全体の意識改革に取り組んでおり、その現状や今後の展開について説明しました。

✅ 内多さんは、医療的ケア児の社会的な認知度向上や、医療・福祉・教育などの関係機関間の連携強化の必要性を訴え、医療的ケア児の支援は日本の文化をリニューアルするものであり、福祉大国としての可能性を秘めていると主張しました。

✅ 一方で、医療的ケア児を支える制度は未成熟であり、人材不足や財政面での課題が指摘され、施設運営は民間寄付に頼っている現状が続いているため、公的制度による安定的な運営基盤の構築が急務であると訴えました。

さらに読む ⇒まいてら – 安心の寺院・僧侶紹介。あなたにピッタリの探し方出典/画像元: https://mytera.jp/paper/momiji_uchida/内多さんのような人がいるから、医療的ケア児の未来は明るいですね。

内多さんが転職を決意したもう一つの理由は、NHKで「若手に席を譲る年代」になっていたことと、実際の仕事とやりがいのバランスが取れていなかったと感じたことでした。

転職してからは、医療や障害福祉の分野のトップリーダーと交流する機会が増え、日本の医療・福祉のレベルの高さに改めて気づかされました。

また、NHKではチームプレーが中心だったのに対し、「もみじの家」では、対外的な発信や交渉事を一人で担う機会が多くなり、責任感と独立性を身につけることができたと語っています。

内多さんは、自分の思いを100%出せる今の職場に満足しており、障害福祉サービスの報酬改定など、社会に向けた情報発信や公的制度の充実に力を入れていきたいと考えています。

内多さん、頑張ってください!

医療的ケア児の現状と課題

医療的ケア児への支援体制は、まだまだ課題が多いのですね。

✅ 医療的ケア児支援法の施行により、家族の相談に総合的に対応する「医療的ケア児支援センター」が各都道府県に設置されることが期待されています。内多氏は、センター設置の意義として、これまで家族が抱えていた相談窓口の分散や゛たらい回し゛による孤立感を解消し、精神的な支えになると述べています。

✅ 内多氏は、センター設置に向けた課題として、都道府県による設置義務がないこと、地域間格差の解消、人材確保、ケアの担い手不足などを挙げ、国や自治体への財政支援や教育環境の整備を求めています。また、現場の生の声を行政に伝える役割を担う全国的な家族会ネットワークの設立準備を進めていることを明らかにしました。

✅ 記事では、医療的ケア児支援法の成立背景や内容、支援センターの役割などが解説されています。医療的ケア児は増加傾向にあり、個々の制度の相談窓口だけでは適切な支援につなげることが難しいことから、支援センターは、家族の多様なニーズに対応する「情報の集約点」として、医療、福祉、教育・保育など関係機関との連携を重視することが重要であるとされています。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/km/tanaka-masaru-hiroshima/2021/11/09/055333/内多さんの活動が、医療的ケア児とその家族の未来を明るく照らしてくれることを願っています。

内多さんは、NHKの番組制作を通じて医療的ケア児の存在を知り、その現状に危機感を抱いた。

特に、医療的ケア児の増加は救命率向上による側面がある一方で、退院後の医療と福祉の連携不足が課題となっている。

内多さんは、「もみじの家」に参加することで、医療と福祉が融合した新たなサポート体制の必要性を実感した。

医療的ケア児のご家族は、常に子どもの命を守る重圧を抱え、日常的な生活すらままならない状況である。

「もみじの家」は、ご家族に短期間の休息と生活の機会を提供することで、心身のゆとりを生み出し、社会への発信を可能にする。

ホンマに、医療的ケア児って大変そうやなぁ。

社会への発信と貢献

医療的ケア児のサポート体制の充実が、喫緊の課題ですね。

✅ 医療的ケアが必要な子どもは全国に1万8000人以上おり、親は深夜早朝の痰の吸引など、常に子どもの世話に追われ、心身の疲労が蓄積されやすい。

✅ 子育てを手助けしてくれるサービスは乏しく、地域の中で孤立を深めてしまうケースが多い。

✅ 子育てを社会で支えることで、親の負担を軽減し、医療的ケア児と家族が地域の中で安心して暮らせる環境を作る必要がある。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/message/977/内多さんのような人が増えることで、医療的ケア児とその家族の生活がより豊かになることを願っています。

内多さんは、ご家族の声を社会に伝えていく役割を担い、医療的ケア児のサポート体制の充実を目指している。

内多さんが「もみじの家」のハウスマネージャーに就任したことは、安定した生活を捨ててまで社会貢献したいという強い思いの表れである。

内多さんの経験を通して、障害者福祉の重要性や、社会への貢献を強く訴え、医療的ケア児とその家族が安心して暮らせる社会の実現に向けて尽力しています。

内多さんの活動は、社会に大きな影響を与えるでしょう。

内多さんの経験は、私たちに多くのことを教えてくれました。

💡 元NHKアナウンサーが医療的ケア児の支援施設で働くことを決意した理由

💡 医療的ケア児の現状と課題

💡 福祉への貢献と今後の展望