コロナ禍のデマ拡散!SNSで流れた噂の真相は?デマ拡散の心理とは!?

💡 コロナ禍で生まれた様々な流言やデマ、陰謀論の実態

💡 流言やデマに惑わされないための対策

💡 ネット上の誹謗中傷や情報の真偽の見極め方

では、最初の章から詳しく見ていきましょう。

コロナ禍における情報の混乱と冷静な判断の重要性

コロナ禍における情報の混乱、改めて考えさせられますね。

✅ 新型コロナウイルスの流行に伴い、様々な流言やデマ、陰謀論が蔓延しました。この記事では、ヤフーの検索データを元に、2020年以降に広がった代表的な流言やデマを時系列で振り返り、情報に翻弄されないための対策を、社会心理学者・碓井真史氏と評論家・荻上チキ氏の分析を交えながら解説しています。

✅ 荻上チキ氏は、流言やデマに惑わされないための対策として、情報と向き合う姿勢、情報源の信頼性、そして「インフォデミック」への理解を重要視しています。また、トイレットペーパー買い占め現象や「自粛警察」の心理的背景について、予言の自己成就や公正世界信念といった社会心理学的概念を用いて解説しています。

✅ 記事では、流行初期の不安感や情報不足が流言の拡散を助長したという指摘や、政治的な意図によるデマの流布、ワクチンに関する誤情報や陰謀論に対する注意喚起などが挙げられています。加えて、災害時における外国人犯罪流言の発生要因について、恐怖や不安、他者への不信感を背景とした心理的メカニズムを解説しています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/special/falserumor/情報過多の時代だからこそ、冷静に情報を判断することが重要ですね。

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、トイレットペーパーの買い占めや外国人犯罪流言など、不安や恐怖から生まれた情報が社会に混乱をもたらしました。

評論家の荻上チキさんは、流言に惑わされないためには、過去の事例を知ることで、情報と冷静に向き合えるようになると指摘しています。

コロナ禍では、感染リスクの避けられない状況の中で、情報に対する不安や恐怖が、不確かな情報に飛びつきやすくさせてしまうという心理が働きます。

また、自粛警察のような行動は、自分が感染しないという安心感を得たいという心理と、感染リスクを高める行動をした人に対する非難という、複雑な感情が絡み合っているとも指摘されています。

情報があふれる時代において、冷静に判断し、情報の真偽を見極めることが重要になります。

正しい情報を得るために、信頼できる情報源から情報を収集し、複数の情報源を比較検討することが大切です。

また、流言やうわさを鵜呑みにせず、批判的に考えることも重要です。

ホンマに、情報って怖いもんやなぁ。

コロナ禍における情報流通の実態と課題

情報流通の実態、興味深いですね。

✅ 5Gは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、普及が遅れている。

✅ 政府は2020年4月に5Gの普及促進に向けた国家戦略を策定し、2020年秋には一部地域で5Gサービスが開始された。

✅ LINEは、2020年3月に5G対応のコミュニケーションアプリ「LINE5G」の提供を開始した。

さらに読む ⇒誤情報やフェイクニュースの流布出典/画像元: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd123110.html情報源の信頼性を確認することの大切さを改めて認識しました。

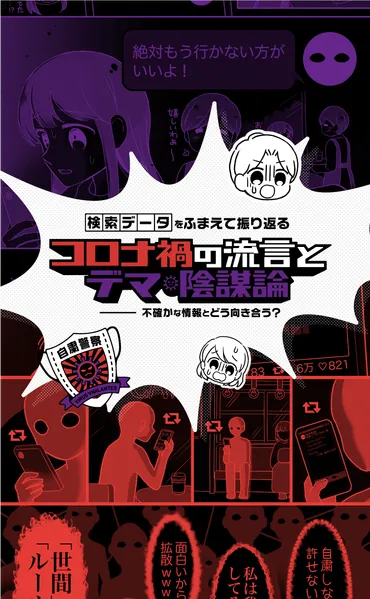

総務省が実施した新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査の結果によると、95%の人が1日に1回以上、コロナ関連情報に接触しており、その中でも民間放送、Yahoo!ニュース、NHKが情報源として多く利用されていることが明らかになりました。

また、調査では、17例の誤った情報や誤解を招く情報について、72%の人が少なくとも1つは見聞きしており、3人に1人が正しいと思ったり、正誤が分からなかったりした情報を拡散していたことが分かりました。

特に、若い世代では、誤った情報を信じる傾向が高く、共有・拡散する割合も高くなっていました。

誤った情報拡散の主な理由は、役に立つと思った、興味深い、注意喚起のためなどでした。

調査結果から、コロナ禍において、多くの人が情報に翻弄され、情報の真偽を判断する能力の不足が課題として浮き彫りになりました。

情報過多の現代において、批判的に情報と向き合う姿勢が重要ですね。

デマの拡散とそのメカニズム

デマの拡散メカニズム、興味深いです。

公開日:2024/11/08

✅ 森口博子さんの「死亡」および「性病で突然死」の噂は、2015年にチャーリーシーンがHIV感染を告白したことが発端となり、森口さんがチャーリーシーンと関係を持ち、エイズに感染したのではないかと憶測されたことから始まったと考えられます。

✅ しかし、森口さんとチャーリーシーンの共演は1994年で、その後森口さんがエイズに感染したという報道はなく、今も健康なことから、これらの噂はデマである可能性が高いことがわかります。

✅ また、近年の芸能人の訃報に森口さんがブログで追悼の意を表していたことから、その言及を森口さんの訃報と勘違いした視聴者によってデマ情報が流れてしまったと考えられます。

さらに読む ⇒News Mixed出典/画像元: https://asoboolog.com/news-mixed/zyoseitalent-moriguchihiroko/感情に流されずに、冷静に情報を判断することが大切ですね。

森口博子が死去(突然死)というデマが拡散された背景には、人々の好奇心や怒り・不安といった感情、そしてSNSの仕組みが関係しています。

デマは、目新しくセンセーショナルな内容であるため、人々の注目を集めやすく、怒りや不安をあおることで拡散されやすい特徴があります。

また、SNSでは広告収益分配プログラムによって、インプレッション数を稼ぐためにデマが投稿されるケースもあります。

さらに、デマは広告収入の獲得、ネット上での影響力の拡大、個人情報の収集、悪意のあるサイトへの誘導といった目的で拡散されることがあります。

デマを見抜くためには、情報源を確認し複数の情報源を比較することが重要です。

感情に流されず冷静に判断し、情報の背景を考えることも大切です。

専門家の意見を参考にすることや、情報をシェアする前に確認することも、デマ拡散防止に役立ちます。

森口博子さん、今も元気なんだ!よかったー。

ネット上のデマによる被害と対策

ネット上の誹謗中傷、深刻な問題ですね。

✅ 旭川いじめ事件で、爽彩さんの母親は、ネット上で名誉を毀損されたとして、投稿者の「きなこもち」に対し、約253万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。

✅ 「きなこもち」は、爽彩さんの母親と2、3度顔をあわせた程度の゛顔見知り゛であり、家庭環境や爽彩さんの性格に関する嘘の情報をSNSに書き込んでいました。

✅ この訴訟は、ネット上の誹謗中傷が深刻化する中で、名誉回復と抑止力となることを目指しています。

さらに読む ⇒ ニュースを本気で噛み砕け出典/画像元: https://shueisha.online/articles/-/104333ネット上の誹謗中傷は、被害者の心に大きな傷跡を残す可能性があります。

北海道旭川市で中学2年の女子生徒が凍死した事件を受け、ネット上で加害者と特定された人物に対する誹謗中傷やデマが蔓延している。

実名や顔写真が公開され、中傷電話や脅迫メッセージなどが多数寄せられている。

被害者は、ネット上のデマが人生を変えるほどの影響力を持つことを訴え、拡散する側も情報源を確認するよう呼びかけている。

この問題を受けて、匿名の投稿者を特定しやすくする法改正が進められているが、現状ではデマの拡散や被害の拡大を完全に防ぐことは難しい。

ホンマに、ネットの世界って、怖いもんやなぁ。

まとめ:情報過多の時代における冷静な判断の必要性

コロナ禍における情報過多とデマの蔓延は、深刻な問題です。

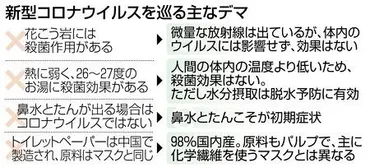

✅ 新型コロナウイルス感染症に関するデマがSNSなどで拡散しており、花こう岩の放射線がウイルスを分解する、お湯を飲めば予防できる、鼻水とたんが出れば新型コロナウイルスではないといった誤情報が流れている。

✅ これらのデマは科学的根拠がなく、専門家によって否定されている。

✅ デマは消費行動にも影響を与え、トイレットペーパーの品薄騒動などが発生している。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/17598今回の記事を通して、情報リテラシーの重要性を認識しました。

コロナ禍における情報過多とデマの蔓延は、人々の不安や恐怖心を増幅させ、社会に混乱をもたらす深刻な問題です。

冷静に情報と向き合い、真偽を見極めることが、より一層重要になっています。

信頼できる情報源を参考に、多角的な視点から情報を得ることで、誤った情報に惑わされずに、正しい判断をすることができるでしょう。

情報の真偽を見極める能力を養うことが重要ですね。

情報過多の時代だからこそ、情報源を吟味し、冷静に判断することが大切です。

💡 コロナ禍におけるデマの拡散とその実態

💡 流言やデマに惑わされないための対策

💡 ネット上の誹謗中傷による被害とその防止策