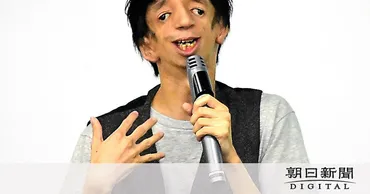

石田祐貴さん、トリーチャーコリンズ症候群ってどんな病気?石田祐貴さんの生き様とは!?

💡 トリーチャーコリンズ症候群という遺伝子疾患を持つ石田祐貴さんの経験

💡 聴覚障害者のアイデンティティ発達と研究への情熱

💡 石田祐貴さんと母親の石田月美さんのエッセイ

それでは、第一章、石田祐貴さんのアイデンティティ形成についてお話をお伺いしましょう。

聴覚障害者のアイデンティティ発達と研究への情熱

石田祐貴さんの経験に基づいたお話、大変興味深く拝聴いたしました。

✅ 石田祐貴さんは、トリーチャーコリンズ症候群の当事者として、聴覚障害者としてのアイデンティティ形成について、グリックマンとカーレイの聴覚障害者のアイデンティティの発達モデルを参考に経験を語りました。

✅ 前半では、小学校から高校までの経験を通して、聴覚障害者としての自分を受け入れる過程を「傾聴段階」「境界段階」「没頭段階」とし、それぞれの段階における心境の変化を具体的に説明しました。

✅ 後半では、大学での経験を通して、聴覚障害者と聞こえる人の双方を受け入れる「二文化段階」に至ったことを語り、現在、聴覚障害児・者の認知に関する研究を通して、教育現場に貢献したいという未来像を語りました。

さらに読む ⇒ろう者学教育コンテンツ開発プロジェクト - 国立大学法人 筑波技術大学出典/画像元: https://www.deafstudies.jp/info/news0147.html石田祐貴さんの経験から聴覚障害者の方々のアイデンティティ形成について深く理解することができました。

石田祐貴さんは、トリーチャーコリンズ症候群という遺伝子疾患を持つ当事者として、聴覚障害を持つ自身の経験を語りました。

小学校時代は、聞こえる人の価値観を受け入れる「傾聴段階」、中学校時代は聴覚障害者としての困難に直面し混乱する「境界段階」、高校時代は聾学校で手話とろう文化に没頭する「没頭段階」、そして大学時代は聞こえる人と聴覚障害者の両方の文化的価値観を肯定的に受け入れる「二文化段階」を経験しました。

現在、筑波大学大学院で聴覚障害児・者の認知に関する研究に取り組んでおり、聴覚障害児の教育に貢献したいという熱い思いを持っています。

講演では、自身の経験をグリックマンとカーレイの聴覚障害者のアイデンティティ発達モデルと照らし合わせながら説明しました。

質疑応答では、モデルはあくまでも参考であり、人それぞれ異なる発達過程を歩む可能性を示唆しました。

また、聞こえる人と話す際の工夫として、初期段階でのコミュニケーションにおける具体的な説明の重要性を強調しました。

うーん、うちも人前で話すのは苦手やから、石田さんのような経験を積んでみたいわ。

母親の言葉に支えられた成長

石田月美さんのエッセイ、大変興味深いですね。

✅ 石田月美さんの最新エッセイ「まだ、うまく眠れない」は、自身の生い立ちや精神疾患、婚活、子育てなど、これまで語られてこなかった経験を率直に綴っている。

✅ 本書は、自分自身の苦しみを包み隠さずに表現することで、多くの読者の共感を呼び、社会とのつながりを求める著者の強い思いが伝わってくる。

✅ 特に、自身の特性である聴覚情報処理障害(APD)や脳の認知資源の限界など、日常生活で感じる困難さを率直に語り、読者に寄り添う姿勢が印象的である。

さらに読む ⇒goo ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/book_asahi/trend/book_asahi-15453584.html石田月美さんのエッセイは、石田祐貴さんの成長の過程だけでなく、親子の絆の大切さを改めて感じさせてくれる作品ですね。

石田さんは、生まれつき耳がほとんどなく、幼少期から周囲との違いに苦しみ、辛い経験もしてきました。

しかし、母親の「あなたはそのままのあなたで良い」という言葉に支えられ、自分を変えるために積極的に行動を起こし、多くの友人に恵まれ、幸せな人生を送っています。

石田さんの経験は、障害やマイノリティを持つ人への理解を深め、自分自身を肯定し、行動を起こす勇気を与えてくれます。

また、親の言葉の大切さ、特に子供の存在を肯定する言葉の力を示しており、親としてどのように接すれば良いのか考えるきっかけを与えてくれます。

石田さんの母親の言葉は、まさに子供にとっての支えとなる言葉ですね。

見た目問題と社会における多様性

町田市生涯学習センター主催の講演会、楽しみですね!。

公開日:2018/01/25

✅ 町田市生涯学習センター主催の講演会「『顔ニモマケズ』から考える〜見た目問題と幸せに生きるヒント」が2月18日に開催されます。

✅ 講演会では、NPO法人マイフェイス・マイスマイル代表の外川浩子氏と、トリーチャーコリンズ症候群を患う石田祐貴氏が、「見た目問題」について講演、対談、質疑応答を行います。

✅ 外川氏は専門家として、石田氏は当事者として、それぞれ自身の経験や考えを共有し、見た目に関する悩みを持つ人々に、前向きに生きるヒントを提供します。

さらに読む ⇒タウンニュース | 神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙出典/画像元: https://www.townnews.co.jp/0304/2018/01/25/416377.html外川浩子さんと石田祐貴さんの講演会、見た目問題について深く考えさせられる内容になりそうですね。

石田祐貴氏は、トリーチャーコリンズ症候群という遺伝子疾患を持つ当事者であり、特徴的な顔貌による困難な経験を乗り越え、現在は筑波大学で障害科学を専攻し、聴覚障害児・者の教育・心理に関する研究に取り組んでいます。

講演では、自身の経験を踏まえ、特徴的な顔に対する向き合い方や社会における『見た目問題』について考察します。

特に、顔の容姿が招く差別や偏見、近年加速する外見至上主義の課題を提起し、顔認証技術やマスク着用など、社会変化との関連性についても論じます。

さらに、学術研究の視点から、『顔学』という観点で、特徴的な顔にまつわる事柄について、参加者と共に考えを深めることを目指します。

石田氏は、見た目問題に対する理解と共感を促し、多様性を認め合う社会の実現に貢献したいと考えています。

石田さん、講演頑張ってね!

子どもたちへのメッセージと社会への願い

石田祐貴さんの特別授業、素晴らしいですね!。

✅ トリーチャーコリンズ症候群を持つ石田祐貴さんが、同疾患の少年を描いた映画「ワンダー 君は太陽」を鑑賞した小学生に向けて特別授業を行いました。

✅ 石田さんは自身の経験を語り、見た目に対する差別や困難、そして周りの人々の支えの大切さを伝えました。

✅ 授業を通して、子どもたちは見た目問題への理解を深め、石田さんとの交流を通して、人と人とのつながりの大切さを感じたようです。

さらに読む ⇒withnews(ウィズニュース) | 気になる話題やネタをフカボリ取材(ウニュ)出典/画像元: https://withnews.jp/article/f0180630000qq000000000000000W06810101qq000017584A石田祐貴さんの経験を通して、見た目問題に対する子どもたちの意識が変わっていくことを願っています。

映画「ワンダー君は太陽」を鑑賞した小学生が、トリーチャーコリンズ症候群を持つ石田祐貴さんと交流した特別授業の様子が紹介されています。

石田さんは、自身の経験を通して、見た目問題に悩む子どもたちに、「大切な時間」「支え」の大切さを語りかけました。

子どもたちは、石田さんの話に真剣に耳を傾け、積極的に質問をしていました。

授業後には、石田さんと一緒に給食を食べたり、記念撮影をしたりするなど、交流を深めました。

記事では、映画のオギーのように、見た目問題に悩む人々に対して、好奇の目にさらされることや差別的な扱いを受ける現状について触れられています。

そして、石田さんの経験を通して、見た目問題への理解を深め、差別のない社会を目指していくことの重要性が訴えられています。

映画「ワンダー君は大陽」、うちも見に行ったんやけど、ホンマに感動したわ。

見た目に慣れるということ

石田祐貴さんの経験、とても心に響きました。

公開日:2020/01/14

✅ 石田祐貴さんは、トリーチャーコリンズ症候群という先天性の疾患で、ほおやあごの骨が未発達な状態で生まれ、聴覚障害も伴っています。

✅ 石田さんは、自分の容姿に対する周囲の反応、特に子供たちの反応に苦労しており、その経験を「見た目問題」として捉えています。

✅ 石田さんは、自分のような「見た目問題」を抱える人たちが、安心して暮らせる社会を目指し、啓発活動を行っています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S14326773.html見た目に慣れることは、差別的な視線を減らすために重要なことですね。

記事では、石田さんの顔を見たときの違和感を、時間の経過とともに薄れていったという記者の体験を通して、見た目に対する慣れについて説明しています。

見た目に慣れることで、社会の中で見た目問題の当事者に対する視線を、差別的なものから理解を深めるものへと変えていくことができると主張しています。

見た目に慣れることは、多様性を認め合う社会の実現に繋がるでしょう。

石田祐貴さんの経験を通して、見た目問題について深く考えるきっかけとなりました。

💡 トリーチャーコリンズ症候群という遺伝子疾患を持つ石田祐貴さんの経験

💡 聴覚障害者と聞こえる人のアイデンティティ形成について

💡 見た目問題に対する理解と共感を深めること