ギャル文化は進化し続ける?令和時代のギャル像を探る時代と共に変化するギャル文化とは!?

ギャル文化、進化の歴史!ボディコンから令和ギャルまで、時代と共に変化するスタイルと価値観を紐解く。外見から内面へ、そして再び社会へ。ギャル文化の過去、現在、そして未来とは?

💡 ギャル文化は、1970年代に誕生し、時代とともに変化を遂げてきました。

💡 コギャル、アムラーなど、流行語を生み出したギャル文化は、現代でも根強い人気を誇っています。

💡 令和時代には、外見よりも内面が重視されるようになり、新たなタイプのギャルが登場しています。

それでは、ギャル文化の歴史と、令和時代の変化について詳しく見ていきましょう。

ギャル文化の隆盛:80年代のイケイケギャル

80年代のギャル文化、何があった?

ボディコン&ヤンキー隆盛

ギャル文化の萌芽が見られた時代ですね。

✅ この記事は、日本のギャル文化の歴史を、1970年代から2010年代まで、時代背景や象徴的な人物、流行アイテムなどを交えて解説している。

✅ 特に、コギャルブームからアムラー、浜崎あゆみブームなど、ギャル文化における代表的なトレンドや影響を与えたキーパーソンを詳しく紹介している。

✅ また、ギャル雑誌の休刊ラッシュや安室奈美恵の紅白歌合戦落選など、2010年代以降におけるギャル文化の衰退を象徴する出来事も取り上げられている。

さらに読む ⇒ダ・ヴィンチWeb出典/画像元: https://ddnavi.com/news/221051/a/80年代は、まさにギャル文化が花開いた時代だったんですね。

1980年代は、ボディコンファッションやリゾートスタイルが流行したイケイケギャルや、ヤンキー文化が台頭し、ギャル文化の基礎が築かれた時代でした。

バブル景気の好景気の影響を受け、ディスコで踊り狂うギャルたちが注目を集め、ギャル文化は本格的に形成され始めました。

へぇー、80年代って、めっちゃ派手だったんだ!

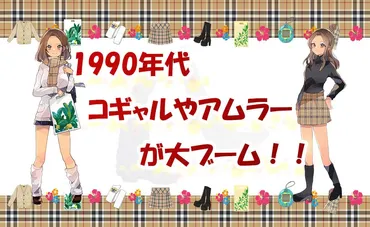

ギャル文化の全盛期:90年代の多様化

90年代のギャル文化はどんな種類に分かれていた?

コギャル、アムラー、渋谷ギャル

1990年代は、ギャル文化が全盛期を迎えた時代ですね。

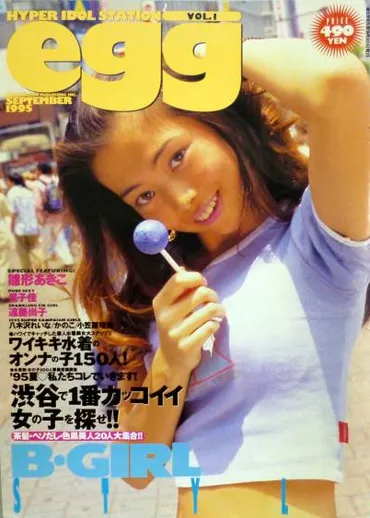

✅ 1970年代に誕生した「ギャル」という言葉は、当初は若々しい女性を指していましたが、1990年代には渋谷を中心に流行した「コギャル」と呼ばれる、濃いメイクと明るい髪色の女の子を指す言葉に変化しました。

✅ コギャルは1995年に登場し、小麦色に焼けた肌、細い眉毛、ブルーシャドウ、茶髪のロングヘアが特徴的なメイクとファッションで人気を博しましたが、2000年代には「ガングロ」が流行し、コギャルは影を潜めました。

✅ コギャル文化は、安室奈美恵さんを模倣した「アムラー」ファッションとも密接に関係しており、ミニスカート、厚底ブーツ、小麦色の肌、シャギーヘアなどの要素が共通していました。両者は1990年代の流行文化を象徴する存在として、現在ではリバイバルファッションとして再び注目されています。

さらに読む ⇒Galture - ギャルチャー出典/画像元: https://galture.com/history/kogal-amurer.htmlコギャルやアムラーなど、様々なタイプのギャルが登場した時代だったんですね。

1990年代には、ギャル文化は全盛期を迎え、様々な種類のギャルが登場しました。

高校生主体の「コギャル」は、健康的な小麦肌と茶髪、パラギャル風のカジュアルファッションが特徴でした。

一方、安室奈美恵に憧れる「アムラー」は、タイトなミニスカートや厚底ブーツなど、クールで大人っぽいファッションが流行しました。

また、渋谷を拠点とする「渋谷ギャル」は、独自のファッションやカルチャーを持ち、ギャル文化の発信地として渋谷が注目されるようになりました。

あの頃は、ギャルって、めっちゃ流行ってたよな。

変化の兆し:2000年代の細分化

ギャル文化は2000年代どのように変化した?

細分化し、控えめに

2000年代は、ギャル文化が細分化され始めた時代ですね。

✅ この記事は、日本のギャル文化の歴史を80年代から2020年代までたどり、ギャルの概念、ファッション、メイク、マインドの変化を説明しています。

✅ 80年代はイケイケギャルやヤンキー文化が台頭し、ギャル文化の萌芽が見られます。

✅ 90年代にはコギャルやアムラーなど、ギャル文化が本格的に発展し、現代のギャル像が確立されていく様子がわかります。

さらに読む ⇒ブランド古着の宅配買取ならKLD USED CLOTHING出典/画像元: https://kld-c.jp/blog/what-is-gal2000年代は、ギャル文化も変化の兆しが見え始めたんですね。

2000年代に入ると、ギャル文化は細分化され、派手なファッションやメイクは徐々に控えめになっていきます。

しかし、ギャル文化は根強く、新たなスタイルや価値観を生み出し続けました。

なるほど、2000年代は、多様化が進んだ時代だったんですね。

内面重視の時代:2010年代のガールクラッシュ

2010年代のギャル文化では何が変化した?

外見より内面重視に

2010年代は、外見よりも内面が重視されるようになった時代ですね。

公開日:2024/07/22

✅ この記事は、ギャル系ファッションの特徴と要素を含むブランドを紹介しています。

✅ ギャル系ファッションは、肌見せ多めのセクシーなスタイルで、明るく元気なイメージが特徴です。

✅ 紹介されているブランドは、Ank Rouge、ANAP、AZUL BY MOUSSY、BACKS、BE RADIANCE、BARAK、CECIL McBEE、dazzlin、DURAS、Darich、Delyle NOIR、DOUBLE STANDARD CLOTHINGなど、様々なテイストのギャル系ファッションを提案しています。

さらに読む ⇒GAL゛s TOKYO出典/画像元: https://gals.tokyo/gal-fashion-brand/ガールクラッシュという言葉が流行した時代だったんですね。

2010年代には、外見よりも内面が重視されるようになり、「リアルギャル」と呼ばれるギャルは減少しました。

代わりに、女性から憧れの的となるような強くてかっこいい女性をイメージする「ガールクラッシュ」が台頭してきました。

今は、見た目より中身が大事なんだねー。

令和の進化:現代社会におけるギャル

令和ギャルは何が特徴?

内面の強さと意識の高さ

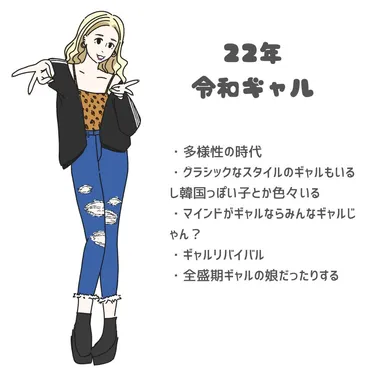

令和時代は、新たなタイプのギャルが登場しているんですね。

公開日:2022/03/11

✅ 令和の時代に、ギャル文化が再ブームとなっているが、Z世代は見た目よりも「ギャル流のマインド」に魅力を感じている。

✅ Z世代は、明るくハッキリと自分の意見を言うギャルの「マインド」を「マインドギャル」と呼び、憧れている。

✅ YouTuberのkemioのように、見た目に関わらず、ギャルのノリや言葉遣いを取り入れ、自由で明るい生き方を体現する人が、Z世代の「マインドギャル」の象徴として挙げられている。

さらに読む ⇒Business Insider Japan|ビジネス インサイダー ジャパン出典/画像元: https://www.businessinsider.jp/post-251417マインドギャルという言葉は、初めて聞きました。

2020年代には、現代的な価値観を持つ「令和ギャル」が登場し、ギャル文化は再び注目を集めています。

令和のギャルは、かつてのように派手な外見よりも、内面の強さや意識の高さで定義されるようになってきました。

彼らは自分の意思を貫き、周りに流されない強い意志を持ち、楽しむことを大切にする「マインドギャル」です。

また、社会的な問題に関心を持ち、積極的に自分磨きをする傾向があり、インフルエンサーやラッパーなど、社会に影響を与える存在として活動しています。

もはや、特定のファッションや行動パターンで定義されるものではなく、時代の変化に合わせて、より多様化し、主体的に行動していく新たなタイプのギャルとして、存在感を増しています。

令和ギャルって、なんか、めっちゃ強そう!

このように、ギャル文化は時代と共に変化を続け、現代でも進化し続けています。

💡 ギャル文化は、時代背景や社会状況を反映して変化してきました。

💡 令和時代のギャルは、外見よりも内面を重視し、自分らしく生きることを大切にするマインドギャルです。

💡 ギャル文化は、これからも進化を続け、新たな魅力を私たちに提供してくれるでしょう。