『宝島』は戦後沖縄の真実を描く?戦後沖縄の混乱と戦果アギヤーとは!?

戦後沖縄を舞台に、米軍統治下の混乱と「戦果アギヤー」たちの生き様を描く映画『宝島』。消息不明の仲間を探す中で、彼らは基地強奪事件に巻き込まれ、それぞれの人生を歩む。妻夫木聡ら豪華キャストで贈る、沖縄の負の遺産と人々の死生観。2025年公開、必見のヒューマン・ドラマ。

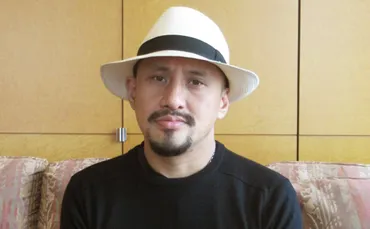

真藤順丈氏の創作意図

真藤順丈が「戦果アギヤー」を描いた、その本質的な理由は?

閉塞感を破る人々のたくましさと真実を描きたかった。

この章では、真藤順丈氏の創作意図について深掘りしていきます。

公開日:2019/04/15

✅ 真藤順丈氏は、戦後の沖縄が抱える問題を深く理解するため、1952年から1972年の沖縄「青春時代」を舞台に、戦後の混乱と歪みを描き出した。

✅ 沖縄を題材にしたのは、東京出身の真藤氏が、沖縄と東京の違い、特に基地問題や沖縄の戦後を巡る報道への違和感から、沖縄への関心を抱き、歴史や文化を深く理解しようと努力した結果である。

✅ 真藤氏は、戦果アギヤーという伝説的な人物の謎を追うミステリー要素と、戦後を生き抜いた人々の人生を並行して描くことで、激動の沖縄史を新たな視点から描き出した。戦果アギヤーを通して、戦後沖縄の格闘を生き生きと描写した近現代史小説、青春小説、冒険小説を目指した。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://voice.php.co.jp/detail/6301真藤氏の創作意図には、戦後沖縄の混乱と歪み、そして人々の希望を描き出すという強い意志が感じられます。

真藤順丈氏は、戦果アギヤーを「奪われたものを奪い返す闘い」と捉え、戦争や時代に奪われたものを取り戻そうとする人々の姿を、現代社会における搾取や差別といった問題と重ね合わせて描いている。

真藤氏が「戦果アギヤー」を描いた理由は、彼らが閉塞した時代感を突き破る底抜けのたくましさを持っていると感じたこと、そして教科書から漏れてしまうような、世の真実を呼び覚ます存在を描きたかったからだ。

物語の舞台を「ここではないどこか」にすることが多いのは、故郷といえる原風景がないことと関係しているのかもしれない。

また、ヤマコは能動的で魅力的な女性像、グスクは軸がぶれない男、レイは成功するにつれて思想を尖鋭化させていく末っ子タイプとイメージしていた。

真藤さん、沖縄のこと、めっちゃ好きなんだね!

創作における課題と真藤氏のメッセージ

『宝島』執筆で、真藤氏が最も大切にしたことは?

知識、想像力、土地の調査と普遍的な営みの描写。

それでは、真藤氏の創作における課題とメッセージについてお話していきます。

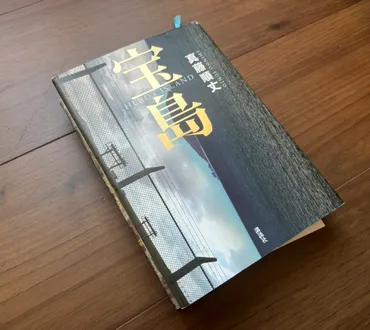

✅ 「宝島」は戦後間もない沖縄を舞台に、アメリカ軍基地から物資を奪う「戦果アギヤー」のリーダーであるオンちゃんを中心とした若者たちの生き様を描いた物語です。

✅ 本書は、実在の人物や歴史的事実を背景に、沖縄方言や独特の言い回しを交えながら、当時の沖縄の状況をリアルに描写しています。

✅ 激動の時代を生きる若者たちの熱き物語を通して、沖縄が抱える問題や戦後日本の状況について考えさせられる作品となっています。

さらに読む ⇒沖縄企画ユンタクヤ出典/画像元: https://www.yuntakuya.okinawa/2024/02/book-takarajima/真藤氏は、歴史や文化に対する当事者性、そして普遍的な営みを作品を通して伝えています。

『宝島』の執筆を通して、真藤氏は当事者性や文化的搾取といった問題にどう向き合うのかという課題を感じたという。

彼は、その時代、その場所にいなかった人が、それでもその時代や場所について書くためには、知識と想像力、そして実際に土地の赴きを調べる努力が必要だと考えている。

真藤氏は、基地問題が過去から続く地続きの問題であり、歴史的な背景に対する無理解や無関心が深刻であることを指摘する。

同時に、戦後沖縄の人々が悲劇的な出来事の中でも懸命に生きてきたこと、そして普遍的な営みを行っていたことを、作品を通して伝えたいと考えている。

ホンマに、難しい問題やな。でも、真藤さん、よくここまで書けたなぁ。

「宝島」に込められた沖縄の歴史と文化

undefined

undefined

最後の章では、「宝島」に込められた沖縄の歴史と文化について考察していきます。

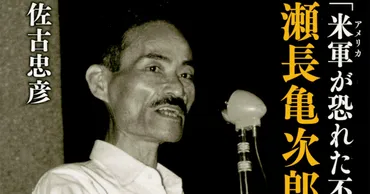

✅ 瀬長亀次郎は、米軍基地の集中する沖縄において、佐藤栄作政権主導の復帰運動を厳しく批判した政治家です。彼は、沖縄戦で県民が受けた苦しみを目の当たりにし、戦争の悲惨さを深く認識していました。

✅ 米軍支配下にあった沖縄で、瀬長亀次郎は「祖国復帰」を強く主張し、その運動を牽引してきました。彼は、沖縄の民主主義運動のリーダーとして、アメリカ軍政府の支配に対抗し、沖縄県民の権利と自由を守るため闘い続けました。

✅ 瀬長亀次郎は、佐藤政権が主導した返還協定が、米軍基地の維持を目的としたものであり、沖縄県民の意志が十分に反映されていないと批判しました。彼は、基地の固定化による新たな問題発生を懸念し、沖縄の未来に対する不安を表明していました。

さらに読む ⇒今日のおすすめ 講談社今日のおすすめ出典/画像元: https://news.kodansha.co.jp/5739「宝島」には、沖縄の歴史と文化、そして人々の生き様に対する真藤氏の深い理解が感じられます。

「宝島」には、瀬長亀次郎や屋良朝苗といった実在の沖縄の英雄や、米高等弁務官のキャラウェイなど、歴史的な人物が登場し、作品にリアリズムを与えている。

真藤氏は、沖縄の文化や歴史への理解を深めるため、7年の歳月をかけて作品を執筆し、しまくとぅばや琉歌をふんだんに取り入れることで、「越境」というテーマに挑戦した。

執筆を一時中断したのは、「ヤマトゥンチュが沖縄の歴史を語ることに対する当事者性の問題」に葛藤していたからだと真藤氏は語っている。

真藤氏の作品の根底には、沖縄の歴史と文化に対する深い敬意と愛情が流れていると感じます。

今回の記事では、戦後沖縄を舞台にした小説『宝島』について、映画化や真藤順丈氏の創作意図などを中心に解説しました。

💡 真藤順丈氏の小説『宝島』は、戦後沖縄の混乱と戦果アギヤーたちの生き様を描いた作品です。

💡 映画『宝島』は、2025年公開予定で、豪華キャストが集結しています。

💡 真藤氏の作品には、戦後沖縄の人々の苦しみと希望、そして普遍的な営みが込められています。