京都・崇仁地区の変遷:被差別部落から芸術大学へ?その歴史とは!?

京都駅東口の隠れた歴史、崇仁地区。差別と偏見に苦しんだ過去から、新たな街づくりへ。映画「パッチギ!」の舞台となったこの地が今、変革の時を迎えています。

💡 京都市の崇仁地区は、かつて「被差別部落」と呼ばれ、劣悪な住環境に苦しんでいた。

💡 住民たちの長年の運動により、1956年に「改良住宅」が建設された。

💡 2023年度に京都市立芸術大学が移転する予定で、住民は立ち退きを余儀なくされている。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

差別と隔離の歴史:崇仁地区のルーツ

京都駅近く、崇仁地区の歴史は?

刑場と被差別民の歴史

第一章では、崇仁地区の歴史と、住民たちが抱える複雑な思いについてご紹介します。

✅ かつて「被差別部落」と呼ばれ、劣悪な住環境に苦しんでいた京都市の崇仁地区。住民たちは、長年、住環境改善を求めて運動を続け、1956年に「改良住宅」が建設された。しかし、2023年度に京都市立芸術大学が移転するため、住民は立ち退きを余儀なくされている。

✅ 住民の中には、住み慣れた場所への愛着から立ち退きに反対する声がある一方、大学移転による街の活性化に期待する声も上がっている。

✅ 記事では、住民たちの複雑な思いや、長年放置されてきた地区の課題、大学移転による街の未来について、それぞれの視点から描かれている。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/191210/歴史を学ぶことは、現代社会の課題を理解するためにとても大切だと感じます。

京都駅東口という一等地に位置しながら、長年開発から取り残されてきた崇仁地区。

その歴史は、16世紀前半に鴨川に設置された六条河原の刑場と深く結びついています。

刑場での仕事に従事した被差別民「河原者」が、その地に集まり、独自社会を形成していきました。

皮革加工や警察的な役割を担いながら、周辺住民からの差別と隔離を強められていきます。

江戸時代には「穢多」と呼ばれる身分となり、住む場所や職業が制限されるなど、厳しい状況が続きました。

あー、京都のこの辺は、昔はそんな感じやったんやろな。

解放令後も続く差別:苦難の歴史

明治以降も崇仁地区の人々はどんな困難に直面しましたか?

差別と貧困に苦しみました

続いて、解放令後も続く差別について詳しく解説していきます。

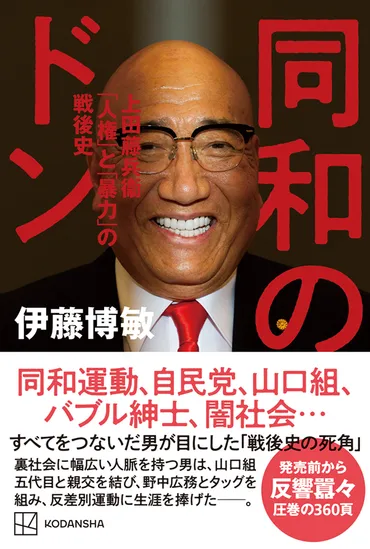

✅ 「同和のドン 上田藤兵衞「人権」と「暴力」の戦後史」と「私のはなし 部落のはなし」は、京都の被差別部落「崇仁地区」の歴史と、そこに住む人々の姿を対照的に描き、差別が続く現状について問いかける。

✅ 同和運動のリーダーであった上田藤兵衞は、「夙」と呼ばれる特権的な被差別部落出身で、その歴史と、裕福な家に生まれながらも非嫡出子として複雑な境遇を歩んだ人生が描かれる。

✅ 2つの作品を通じて、被差別部落の多様性、特に「夙」という部落が持つ特殊な立場とその歴史的背景が明らかにされ、差別が根強く残る理由について考察されている。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/108743?page=1&imp=0差別が今も根強く残っているという現実を、改めて突きつけられました。

明治時代に入っても、崇仁地区の人々は教育機関や銀行などのサービス面で不平等な扱いを受け続けました。

差別は根強く残り、解放令発布後も貧困と差別のなかで苦しい生活を送る人々が数多くいました。

戦後には同和地区に認定され、改善事業が進められましたが、差別と偏見は根強く残っていました。

戦後も差別は根強く残っていたんですね。

次のページを読む ⇒

差別と偏見を乗り越え、新たな未来へ。映画「パッチギ!」の舞台、崇仁地区の歩み。